[안동 시가 기행 ⑨]내방가사 <덴동 어미 화전가(花煎歌)>

경상북도 북부지역을 더듬으며 ‘국문 시가’를 찾는 이 기행도 이제 막바지다. 그러나 이 성긴 기행은 유감스럽게도 우리 문학사에서 한글 시가의 유산이 그리 넉넉하지 않다는 사실을 환기해 준다. 안동 인근에서 역동 우탁, 농암 이현보, 송암 권호문, 퇴계 이황, 청음 김상헌, 갈봉 김득연의 자취를 뒤졌다면 타시군은 고작 영덕의 존재 이휘일, 영주의 근재 안축의 흔적을 더듬었을 뿐이다.

과문한 탓이겠지만, 경북 북부의 열한 개 시군에서 나는 더는 한글 시가를 찾지 못했다. 만약 내가 찾지 못한 한글 시가가 남아 있다고 한다면 그것은 어떤 경로로든 햇빛을 보지 못한 노래일 가능성이 클 듯하다. 이번 기행에서 처음으로 70여 수의 시조를 남긴 갈봉 김득연을 만나게 된 것도 그의 시가가 일반에 잘 알려지지 않았던 탓이었으니 말이다.

오늘의 주인공은 이름 모를 조선조 여인

근재(謹齋) 안축(安軸, 1287~1348)에 이어 영주로 가는 이 마지막 여정의 주인공은 무명의 조선조 여인이다. 비록 한두 수의 노래밖에 남기지 않았더라도 양반 사대부의 이름은 후세에 전해진다. 그러나 지금 우리가 만나는 내방가사(內房歌辭)와 평민 가사 등에 작가들의 이름은 남아 있지 않다. 그들의 이름은 실전되어 무명씨로나 불리는 게 고작이다.

내방가사는 조선 후기, 영남지방에서 발전한 양반가 부녀자들의 노래다. 이들은 한글로 여성 특유의 섬세한 감성과 예술성을 표현했는데 몇몇 작품을 빼고는 지은이는 알려지지 않았다. 오늘 우리가 찾아가는 노래도 지은이의 이름을 잃었다. 그 대신 작품의 배경이 순흥과 예천, 상주 등 경상도 지역이어서 이 여정이 길을 잃을 염려는 없다.

영주를 향하고 있지만, 오늘의 여정은 마음으로 떠나는 ‘도상(圖上)의 여정’이다. 설사 길을 떠난다 한들 세밑이 가까워지는 12월, 때맞추어 나무마저 죄다 옷을 벗어버린 시절, 소백산 어느 어름에서 곱게 화전(花煎) 지지던 여인의 자취를 어디서 찾을 수 있을 것인가.

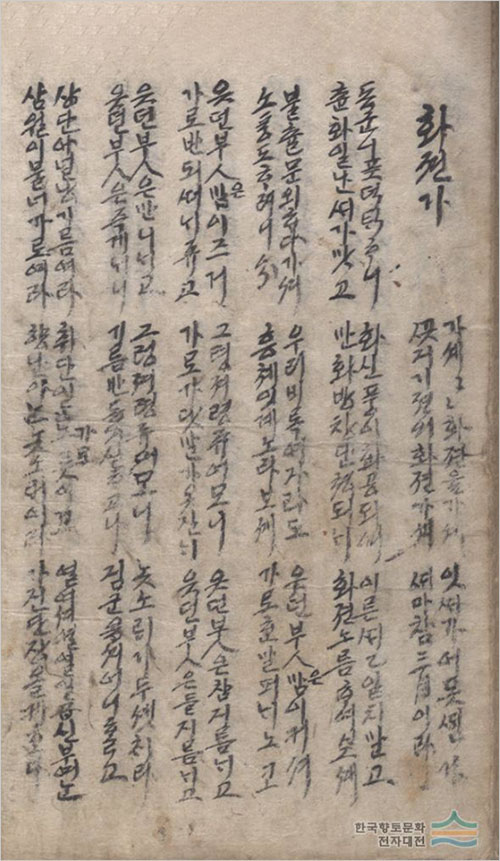

우리가 찾아가는 노래는 ‘덴동 어미 화전가(花煎歌)’다. 원래 제목은 ‘화전가’지만 같은 제목의 다른 가사 작품과 구별하기 위해 ‘덴동 어미 화전가’라는 이름으로 불린다. 화전가는 조선시대의 여성들이 봄날의 화전놀이를 즐기면서 나누는 애환을 담은 당대에 유행한 가사의 한 유형이다. 그러나 다른 화전가와는 달리 ‘덴동 어미 화전가’는 20세기 초엽 화전놀이 현장에서 구연(口演)된 한 여성의 일생을 서술한 장편 서사 가사다.

장편 서사 가사 ‘덴동 어미 화전가(花煎歌)’

알다시피 가사는 산문적인 내용을 담고 있는 4·4조의 4음보의 연속체 운문이다. 조선 후기에 이른바 ‘산문정신’의 성장에 따라 가사는 장형화되었다. ‘민중의 성장’과 함께 평민들이 문학사의 전면에 떠오르면서 평민 가사가 만들어지고 또 여성들이 문학의 주체로 성장하며 규방(내방) 가사라는 갈래도 새롭게 나타나게 되었다. ‘덴동 어미 화전가’는 이 내방가사 가운데 가장 두드러진 내용을 지닌 작품이다.

가세 가세. 화전(花煎)을 가세. 꽃 지기 전에 화전 가세.

이때가 어느 땐가 때마침 삼월이라.

동군(東君)이 포덕택(布德澤)하니 춘화일난(春花日暖) 때가 맞고

화신풍(花信風)이 화공(畵工) 되어 만화방창 단청 되네.

이런 때를 잃지 말고 화전 놀음하여 보세.

때는 지금으로부터 100여 년 전 어느 봄날, 한 무리의 순흥 여인들이 인근 비봉산에 올랐다. 연간 단 하루, 내외법(內外法)에 따라 집안에만 갇혀 지내던 이 중세의 여인들에게 허용된 집밖의 놀이인 화전놀이가 벌어진 것이다. 이 하루의 유흥을 위해서 여인들의 준비도 만만찮았다.

불출문외(不出門外) 하다가 소풍도 하려니와

우리 비록 여자라도 흥체 있게 놀아보세.

어떤 부인은 맘이 커서 가로(쌀가루) 한 말 퍼내 놓고

어떤 부인은 맘이 적어 가로 반 되 떠내주고

그렁저렁 주워 모으니 가로가 닷 말 가웃질네.

어떤 부인은 참기름 내고 어떤 부인은 들기름 내고

어떤 부인은 많이 내고 어떤 부인은 적게 내니

그렁저렁 주워 모니 기름 반 동이 실하고나.

여인네들은 놀이에 필요한 물품들을 추렴하는데 여기에는 물론 화전을 부치는 데 없어서는 아니 되는 기름과 쌀가루가 중심이었다. 물품의 추렴이 끝나면 여인네들은 다투어 몸단장하고 모여든다. 여기에는 ‘열일곱 청춘 과녀’도, ‘건넛집에 덴동 어미’도 참석한다.

여인들은 꽃구경에, 화전을 부쳐 먹고 글을 외고 노래도 하며 즐겁게 논다. 이때 ‘열네 살’에 시집와 ‘열일곱’에 홀로 된 청춘과부가 자신의 슬픔을 주체하지 못하고 눈물을 흘리며 집에 돌아가려 한다. 이에 덴동 어미가 나서서 그녀를 위로하며 자신의 기구한 한평생을 털어놓는다.

팔자 한탄 없을까마는 가단 말이 웬 말이오.

잘 만나도 내 팔자요, 못 만나도 내 팔자지.

백년해로도 내 팔자요, 십칠 세 청상(靑孀)도 내 팔자요.

팔자가 좋을 양이면 십칠 세에 청상 될까.

신명도망(神命逃亡) 못할지라 이내 말을 들어보소.

덴동 어미는 네 번 혼인했으나 네 번 모두 남편을 잃은 여인이다. 거듭되는 상부(喪夫), 아무리 애써도 끝나지 않는 가난과 불행으로 점철되는 덴동 어미의 삶은 화전가의 4·4조 가락에 맞추어 독자들에게 서늘한 감동으로 다가온다.

기구하여라, 덴동 어미의 인생유전

덴동 어미는 경상도 순흥의 아전 임 이방의 딸로 태어났다. 그네는 열여섯에 예천 장 이방의 아들에게 시집을 갔다. 시가는 부유했고 잘난 남편과 시부모의 사랑을 받으면서 행복하게 살던 그네에게 불행은 예고 없이 들이닥쳤다. 이듬해 단오에 친정에 와서 같이 그네를 타다가 줄이 끊어지면서 남편이 목숨을 잃은 것이다.

남편의 급사 앞에 슬픔을 이기지 못하는 덴동 어미를 보다 못한 시집에서는 친가와 의논하여 그녀를 개가시킨다. 양가 모두 중인 계층이라 수절할 일은 없었던 까닭이다. 그네는 상주 이 이방의 아들 이승발의 후취가 되었다. 시집은 넉넉했고 부부간 금실도 좋았다. 그러나 이번에도 불행은 그네를 비켜 가지 않았다. 삼 년 만에 포(逋: 아전이 공금을 집어 쓴 빚)로 집안이 결딴난 것이다.

졸지에 중인계급에서 하층 빈민으로 전락한 내외는 유리걸식하다가 경주의 한 주막집에서 사환으로 일하면서 억척으로 돈놀이로 삼 년 만에 거금을 모을 수 있게 되었다. 그러나 호사다마, 고향으로 금의환향을 준비하고 있는데 역병이 돌아 남편은 물론 돈을 빌려 간 사람들 모두가 죽어버렸다. 이 기막힌 현실 앞에서 덴동 어미는 혼절해 버린다.

다시 밥을 빌며 떠돌던 덴동 어미는 울산으로 흘러 들어갔다가 행상을 하는 황 도령을 만나게 되었다. 그는 머슴살이로 번 돈으로 참깨 무역을 하다 배가 난파하여 빈털터리가 된 사람이었다. 둘은 서로의 처지를 위로하면서 다시 부부의 연을 맺게 된다.

이 세 번째 혼인도 덴동 어미의 삶을 바꾸지는 못한다. 내외는 밥을 빌어먹으면서 사기 짐을 지고 도부 행상을 하였지만 둘 중 하나가 늘 아프곤 하여 가난을 면하지 못했다. 그러다가 그네는 어느 주막집에서 산사태로 남편을 잃게 된 것이었다.

자진하려다가 주막집 주인 아낙의 만류로 목숨을 부지한 덴동 어미는 엿장수 조 서방과 함께 살게 된다. 그네는 살림을 하고 조 서방은 경상도 여러 장을 다니며 엿을 팔았다. 몇 해 만에 태기가 있어 사내아이를 얻으니 그녀의 기쁨은 이루 말할 수 없었다.

아이에게 지극 정성을 쏟았으나 기쁨도 잠깐, 다시 불행은 그네의 삶을 덮쳐왔다. 엿을 고다가 집에 불이 난 것이다. 아이를 구하려고 안방으로 뛰어든 남편은 불길에 목숨을 잃고 아이는 간신히 구했지만 이미 아이는 화상을 입어 불구가 되었다. 이 사고가 그 여자를 ‘덴동 어미’로 부르게 된 연유다. ‘불에 덴 아이의 어미’라는 뜻인 것이다.

네 명의 남편을 잃고 아이 하나마저 성히 기르지 못하게 된 덴동 어미는 고향인 순흥으로 돌아와 정착했다. 노년의 이 여인은 엿 한 고리를 이고 화전놀이에 끼어 신명 나게 놀이를 주도한 사람이 된 것이다. 이제 그 여자는 그네가 감내해야 했던 삶의 온갖 신산(辛酸)과 회한으로부터 자유로운 사람처럼 보인다.

덴동 어미가 겪은 파란만장한 삶이야 정도의 차가 있을지언정 이 땅의 민초들이 겪어낸 고단한 삶과 크게 다르지 않을 터이다. 그리고 그것만으로는 이 노래는 사람들에게 단순한 연민 이상의 감동을 주지 못할 것이다. 그러나 이 노래가 주는 감동은 그네가 겪었던 고통보다 더 큰 울림을 갖는다. 그것은 전적으로 삶과 고통을 바라보고 그것을 내면화하는 덴동 어미의 태도로부터 말미암은 것이다.

덴동 어미의 삶은 말 그대로 가혹한 시련과 고통으로 점철된 것이었다. 행복한 순간이 없지 않았지만, 그건 너무 짧았고 고통은 길고 혹독했다. 자기 삶에 드리운 숱한 사고와 재난, 가난과 고통 앞에서 그 여자는 무력했으며 그 가혹한 운명에서 벗어나고자 스스로 삶을 포기하려 하기도 했다.

그러나 그런 덴동 어미를 일으켜 세운 이는 이웃들이었다. 그들은 덴동 어미의 좌절을 위로하며 그네의 고통에 공감한다. 그리고 그들 서민의 언어로 새로운 희망을 함께 모색해 주는데 그것은 가히 ‘연대’라 이름 붙일 수 있는 것이었다. 세 번째 남편 황 도령을 잃고 난 뒤 주막집 아낙은 다음과 같이 위로한다.

주인댁이 하는 말이 팔자 한 번 또 고치게.

세 번 고쳐 곤한 팔자 네 번 고쳐 잘 살는지

세상일은 모르나니 그런 대로 살아보게.

(……)

동지섣달 설한풍(雪寒風)에 찬 기운을 못 견디다가

다시 춘풍 들이 불면 부귀춘화(復歸春花) 우후홍(雨後紅)을

자네 신세 생각하면 설한풍을 만남이라.

이웃들은 인생의 성쇠와 엇갈리는 길흉화복이 곧 인생이라는 소박한 진실을 통하여 덴동 어미를 위로하고 새로운 희망을 불어넣고 있다. 일찍이 타인의 고통에 대한 공감은 우리 민족 정서의 바탕이며, 가난한 사람들이 지닌 고매한 정신적 자산이었다고 해도 좋은 것이었다.

덴동 어미, 그 간난의 삶을 넘었네

덴동 어미는 숱한 죽음과 좌절, 부조리한 삶 앞에서 쓰러졌다. 그러나 그 여자는 다시 일어나 자기 앞의 삶을 긍정했다. 끊임없는 고통과 시련이 그네를 단련시켰고, 그것을 견뎌내는 과정을 통하여 덴동 어미는 비로소 삶의 진실을 깨닫고 마음의 짐으로부터 자유로워졌다. 그것은 한 여인이 간난의 삶을 거쳐 다다른 ‘달관’의 경지인 것이다.

내 팔자가 사는 대로 내 고생이 닫는 대로

좋은 일도 그뿐이요, 그른 일도 그뿐이라.

춘삼월 호시절에 화전 놀음 와서들랑

꽃빛을랑 곱게 보고 새소리는 좋게 듣고

밝은 달은 예사 보며 맑은 바람 시원하다.

좋은 동무 좋은 놀음에 서로 웃고 놀아보소.

사람 눈이 이상하여 제대로 보면 관계찮고

고운 꽃도 새겨보면 눈이 캄캄 안 보이고

귀도 또한 별일이지, 그대로 들으며 괜찮은걸.

새소리로 고쳐 듣고 슬픈 마음 절로 나네.

마음 심 자가 제일이라 단단하게 맘 잡으면

꽃은 절로 피는 거요, 새는 예사 우는 거요.

달은 매양 밝은 거요, 바람은 일상 부는 거라.

마음만 예사 태평하면 예사로 보고 예사로 듣지.

보고 듣고 예사 하면 고생될 일 별로 없소.

덴동 어미가 굳이 자신의 고생담을 늘어놓은 것은 위로받기 위해서가 아니라 청춘과부를 위로하기 위해서였다. 덴동 어미의 이야기에 감동한 청춘과부는 모든 근심과 슬픔을 털고 ‘봄 춘(春) 자 노래’를 신명 나게 부른다. 이 노래에는 화전놀이에 참여한 모든 여인을 봄을 지닌 존재로 표현하고 있는데 그것은 여성이 가진 고유한 생명력에 대한 찬양이라고 해도 좋을 듯하다.

‘덴동 어미 화전가’는 문학의 제도권 밖에 있던 전근대 여성 민중의 육성을 들을 수 있는 진귀한 자료다. 이 노래는 조선 후기 내방가사 계열의 백미라 평가되는 작품이었다. ‘덴동 어미 화전가’의 화자는 화전가의 틀을 빌려 액자형식으로 19세기 말, 20세기 초의 조선조 하층 여성 덴동 어미의 삶을 담았다.

화전가는 원래 규중 부녀자들이 부른, 봄철 여인들의 풍류를 다룬 가사다. 화전놀이는 대개 반가의 부녀에 의해 주도되고 화전가 역시 그들에 의해 불리었다. 당연히 ‘덴동 어미 화전가’의 지은이도 어느 사족 여인일 것이다. 지은이는 화전놀이에서 ‘덴동 어미’의 기구한 인생유전을 중심으로 거기 모인 여성들의 해방과 공감의 연대를 노래했다.

가난하거나 부유하거나, 젊거나 늙거나, 남편이 있거나 없거나, 글을 알거나 모르거나에 상관없이 거기 모인 2, 30명 이상의 여성들이 서로 공감과 해방을 나눌 수 있었던 것은 정도의 차이가 있을지언정 그들이 비슷한 전근대적 억압 속에서 살았기 때문이었으리라. 결국 ‘덴동 어미 화전가’는 화전놀이를 통해 제도와 관습의 억압으로부터 해방된 세상과 여인을 그리고 있었다고 해도 좋겠다. [소설 덴동어미전 관련 글 : 공감과 연대, ‘비봉산 화전놀이’로의 초대]

겨울은 봄을 예비하는 계절이다. 새봄이 오면, 이 한갓진 도상 여행이 아니라 순흥과 비봉산을 때맞추어 찾을 수 있으리라. 거기 들불처럼 타오를 진달래꽃밭에서 저 전근대 여인들이 다투어 부른 봄의 노래를, 청춘과부와 덴동 어미의 기구한 팔자와 인생유전의 자취를 새롭게 더듬어 볼 수 있으리라.

2009. 12. 18. 낮달

기구하여라 '덴동어미', 그 운명을 넘었네

[경북북부지역 시가기행 ⑨]내방가사 <덴동어미 화전가(花煎歌)>

www.ohmynews.com

공감과 연대, ‘비봉산 화전놀이’로의 초대

[서평] 박정애 장편소설 <덴동어미전> 장편 서사 가사인 ‘덴동어미 화전가(花煎歌)’의 주인공인 ‘덴동어미’가 새롭게 태어났다. 20세기 초엽 화전놀이 현장에서 구연(口演)된 한 여성의..

qq9447.tistory.com

[안동 시가 기행 ①] 송암 권호문의 「한거십팔곡(閑居十八曲)」

[안동 시가 기행 ②] 농암 이현보의 「어부가」, 「농암가(聾巖歌)」

[안동 시가 기행 ③] 퇴계 이황과 「도산십이곡(陶山十二曲)」

[안동 시가 기행 ④] 역동 우탁의 「탄로가(歎老歌)」

[안동 시가 기행 ⑤] 청음 김상헌의 「가노라 삼각산아…」

[안동 시가 기행 ⑥] 존재 이휘일의 「전가팔곡(田家八曲)」

[안동 시가 기행 ⑦] 갈봉 김득연의 「산중잡곡(山中雜曲)」

[안동 시가 기행 ⑧] 안축의 경기체가 「관동별곡(關東別曲)」과 「죽계별곡(竹溪別曲)」

'이 풍진 세상에 > 안동 이야기' 카테고리의 다른 글

| 아아, 만대루(晩對樓), 만대루여 (0) | 2019.06.30 |

|---|---|

| 물돌이동[河回] 건너 화천서원과 겸암정사 (0) | 2019.06.30 |

| ‘산 높고 물 맑은’ 죽계(竹溪), 만만찮은 곡절과 한을 품었다 (4) | 2019.06.13 |

| 거기 뜬구름 같은 부귀도 무릉도원도 없다 (0) | 2019.06.02 |

| 바람 앞 농촌, ‘이 중에 즐거운 뜻’은 이미 거기 없다 (0) | 2019.06.02 |

댓글