겨울나기의 추억과 현실

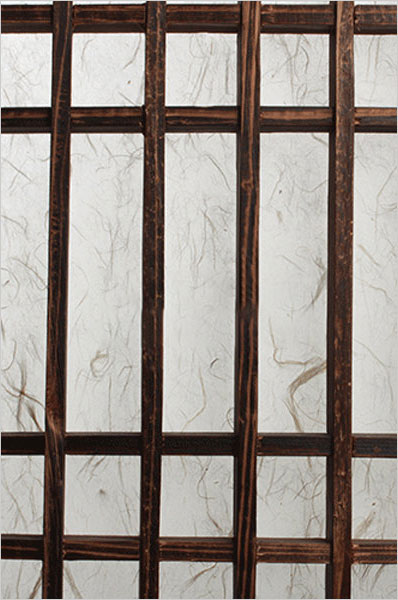

아침에 TV를 켰더니 웬 ‘창호지’ 이야기다. 아마 재방송인 듯했는데, <느티나무>란 프로그램이다. 부제가 <겨울을 준비하는 소박한 사치 ‘창호지’>다. 교양 다큐멘터리 프로그램 같았는데, 전통 가옥의 겨울나기 준비의 하나인 ‘창호 바르기’를 다루고 있다.

전남 보성의 어느 시골 마을이다. 그만한 규모의 한옥에서 창호지를 새로 바르는 등 겨울을 준비하는 과정을 보여준다. 이불 속에 몸을 묻고 아내와 함께 눈을 TV에다 주고 수작을 주고받았다. 아내는 이불을 목까지 끌어올리면서 아이고 추워라, 보기만 해도 춥네, 한다.

예부터 ‘창호 바르는 날은 덥고, 이불 하는 날은 춥다’라고 했다고 한다. 겨울이 들기 전에 문을 새로 발랐던 것은 겨울을 나기 위한 준비였으니 말이다. TV 속의 곱게 늙은 칠순의 안노인은 두툼한 책을 꺼내 펼친다. 오래된 사진첩인데 세상에, 거기서 노인은 곱게 말려 놓은 단풍잎 몇 송이를 꺼냈다.

저건 또 뭐야 싶어서 쳐다보는데 이미 아내는 눈치를 챘다. 아, 장식을 하려는 거네……. 그제야 오래된 기억이 우썩우썩 깨어나기 시작한다. 우리 할머닌 댓잎을 곱게 곱게 붙였는데……. 그렇다. 문고리 부분에다 여러 장의 댓잎을 붙이고 거기 창호지를 덧대면 미명의 아침이면 그 댓잎은 환하게 살아나곤 했다.

아닌 게 아니라 우리에겐 저 창호지 바른 문으로 추위를 막으며 보낸 겨울의 기억이 있다. 우린 지금은 없어진 고향 집 가운데 방에서 신접살림을 차렸었다. 앞뒷문이 모두 창호지 문이었는데, 강바람이 사정없이 몰아쳤었다. 거기서 딸애는 백일을 났다.

초임 발령을 받고 백만 원짜리 단칸 전세방에 들었다. 꽤 아담한 양옥이었는데, 단열이 시원찮았던가, 외풍이 심했다. 아침에 일어나면 윗목에 둔 걸레가 뻣뻣하게 얼어 있곤 했다. 바깥쪽으로 난 좀 커다란 창문 아래가 내 자리였다. 그리고 아이는 맨 안쪽 가장 따뜻한 곳에 뉘었다.

그 시절 대개 그랬듯 연탄을 땠다. 아내를 대신해 어쩌다 내가 연탄을 갈 때도 있었다. 다른 건 몰라도 연탄 가는 걸 나도 잘했다. 고향을 떠나 객지 밥을 먹었던 이력 덕분이다. 벌겋게 단 연탄을 집어내면 위아래가 붙어 있는 경우가 많았다. 그럴 때 집게로 붙은 부분을 집어주거나 다 탄 아래쪽 연탄을 밟고 젖히면 위아래가 떨어지는 것이다.

연탄은 난방용으로만이 아니라 조리용으로도 썼다. 아내는 여름에는 화덕을 이용해서 거기서 밥을 짓고 반찬을 하곤 했다. 어지간한 집에는 가스레인지를 쓰던 때였는데 지금 생각하면 미련했다고 할 수밖에 없다. 그때 왜 레인지를 사달라고 하지 않았냐고 하면 아내는 눈을 곱게 흘기곤 했다. 편한 거야 누군 모르우? 돈이 무서워서 그랬지…….

그렇게 시작한 셋방살이는 지금까지 모두 예닐곱 집을 돌아다녔다. 한 군데를 빼면 모두 주택이었는데, 단열이 모두 시원찮았다. 마음 놓고 연탄이나 기름을 땔 계제는 아니어서 늘 겨울은 좀 춥게 지내야 했다. 모든 집이 그렇듯 늘 내 자리는 출입문 쪽의 황소바람이 드나드는 곳이었다.

“참, 춥게도 살았어……. 그땐 날씨도 요즘보다 더 추웠잖우?”

“그래, 다 그래 살았지, 뭐. 없는 사람들이야…….”

“가장 된 죄로 늘 당신은 윗목에다 문간으로 몰렸지요…….”

아이들은 자라서 이제 성인이 되었다. 그러나 그 시절, 고단한 살림에 집안에 미소와 행복을 선사했던 아이들의 모습과 그 성장을 잊을 수 없다. 셋집 골목을 아장거리며 걷던 딸애나, 옥상에서 공놀이를 하던 아들 녀석의 모습은 마치 흑백영화의 화면처럼 내게 선명하게 각인되어 있는데 아이들은 그걸 기억이나 할까.

칼날 같은 바람이 뺨을 친다. 그는 고개를 숙여 앞을 내려다보다가, 소나무 밑에 희끄무레한 사람의 모양을 보았다. 그것을 곧 달려가 보았다. 가 본즉 그것은 옥분과 그의 어머니다. 나무 밑 눈 위에 나뭇가지를 깔고, 어린것 업는 헌 누더기를 쓰고 한끝으로 어린것을 꼭 안아 가지고 웅크리고 떨고 있다. 화수분은 왁 달려들어 안았다. 어멈은 눈은 떴으나 말은 못 한다. 화수분도 말을 못 한다. 어린것을 가운데 두고 그냥 껴안고 밤을 지낸 모양이다.

이튿날 아침에 나무장수가 지나다가, 그 고개에 젊은 남녀의 껴안은 시체와, 그 가운데 아직 막 자다 깨인 어린애가 등에 따뜻한 햇볕을 받고 앉아서, 시체를 툭툭 치고 있는 것을 발견하여 어린것만 소에 싣고 갔다.

- 전영택 단편소설 <화수분> 중에서

단편소설 <화수분>의 마지막 장면은 체온으로 아이를 지킨 한 부부의 죽음을 아프게 전한다. 글쎄, 그렇게 얼어 죽기도 했나 하고 심상하게 생각했던 죽음이 어느 날부턴가 아리게 다가오게 된 까닭이야 굳이 말할 필요가 없겠다.

날씨가 새치름해지는데 문자 하나가 날아왔다. ‘따뜻한 한반도 사랑의 연탄 나눔 운동본부’에서 온 소식이다. 2일 10시부터 시내 전역에서 연탄을 나눈다는……. 기름이나 가스를 때니 연탄 따위야 잊은 지 오래이긴 하지만, 연탄의 온기에다 이 겨울을 맡겨야 하는 고단한 사람들은 아직도 적지 않다. 그게 내 ‘한갓진 추억’과 ‘현실’ 사이의 간격인 것이다.

2008. 12. 3. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 44년, 초등학교 동기회 이야기 (0) | 2021.12.04 |

|---|---|

| [사진] 소성리, 2017년 겨울-“사드 뽑고 평화 심자” (0) | 2021.12.03 |

| 그 노래에 담긴 건 피로 얼룩진 ‘역사와 진실’이다 (0) | 2021.12.01 |

| 대구·경북 촛불 - 꺼뜨릴까, 키울까 (0) | 2021.11.29 |

| 트위터(twitter), ‘정치적 이슈’는 말고 새들처럼 지저귀라고? (2) | 2021.11.23 |

댓글