쌍용자동차 노동자들이 맞은 4월

4월이 깊어가고 있다. ‘잔인한 4월’이다. 사춘기 시절에 뜻도 모른 채 연애편지 첫머리를 채웠던 그 문구는 2011년 한국에서 실존적 고통으로 되살아났다. 유난히 추웠던 겨울이 물러가고 새봄, 그 소생의 시절에 ‘잔인한 4월’을 반추할 수밖에 없는 역설의 봄이다.

뉴스는 쌍용차 고 임무창 조합원의 49재가 경찰에 막혔다고 전한다.[기사 바로가기] ‘거리엔 벚꽃이 피고’ ‘중학생들이 삼삼오오 보’이는 그 거리에서 참가자들은 ‘해고자들에게는 잔인한 4월의 길거리’를 말했다고, “중학생 아이들을 보면서 고아가 된 고 임무창 조합원의 아이들이 겹쳐졌다”고 했다.

쌍용 노동자들의 잔인한 봄

쌍용자동차 정리해고 사태가 일어난 건 고작 2년 전, 2009년이다. 그런데 우리는 마치 십 년도 전의 일처럼 그것을 기억하고 있다. 2009년 이후 쌍용자동차에서 세상을 떠난 노동자와 가족만 14명이다. 그러나 그 14는 단순한 10자리의 수치가 아니다.

그것은 개별적이고 독립적인 인간의 죽음에 그치지 않는다. 그것은 한 인간이 삶 속에서 감당하는 온갖 역할의 모든 형태를 앗아간 죽음이다. 그들은 어버이의 아들과 딸이고, 한 가정의 가장이고, 아이들의 어미 아비다. 그 죽음은 그런 모든 역할을 소멸시켰고 한 가정의 ‘단란’과 미래를 무력화해 버렸다.

그 죽음이 환기하고 고발하고 증언한 게 어찌 한 가정에 그치겠는가. 그 죽음은 21세기 대한민국의 천박한 자본주의와 그것이 숭앙하는 신자유주의의 화려한 성채가 사회적 약자의 희생 위에서 우뚝하다는 사실을 증언한다. 그것은 이 땅에 어룽진 온갖 구호들-선진화, 실용주의, 친서민 따위의 캐치프레이즈가 허구의 이름이라는 것을 증언할 뿐이다.

고 임무창 조합원의 49재에서 “살아남은 자들은 끝내 망자를 보내지 못했다.” 종이꽃으로 만든 상여를 불태워 망자를 배웅하고자 한 산 자들의 시도는 경찰의 방해와 소화기로 막혔다. 49재에서 상여를 태우는 행위조차 ‘공권력’에 막히는 세상, 망자는 온전히 이승을 떠날 수도 없었을 것이다.

하늘로 올라가지 못한 이가 어찌 고 임무창 조합원뿐일까. 스스로 목숨을 끊거나 병으로 이 고단한 세상을 등져야 했던 나머지 열세 명의 영혼도 여전히 우울하게 이 ‘징한 세상’을 떠돌고 있으리라. 어찌 망자뿐일까. 그 망자 앞에서 피눈물을 흘리는 2천 명의 희망퇴직자들의 상처와 고통도 기억하여야 한다.

그들의 ‘살아도 산 것 같지 않은 시간’

정신과 의사 정혜신 씨가 마련한 쌍용차 노동자들의 ‘집단치유 프로그램’ 소식은 산 자의 고통도 예사롭지 않다는 사실을 깨우치게 한다. 쌍용차 점거 농성이 끝난 지 600일이 지났지만, 여전히 이들은 살아도 산 것 같지 않은 세월을 살고 있다.

지난 2일 오후 경기도 평택시청 앞뜰. 또래와 함께 뛰어놀던 6살배기 아이가 나무 위로 올라갔다. 자원봉사자가 “위험해. 어서 내려와”라고 외치자 아이가 말했다.

“싫어. 자살할 거야.”

정리해고·파업을 겪은 뒤 지난 2년 동안 늘 죽음을 생각했다. 공장 굴뚝에서 자살하는 꿈도 꾸고 실제로 넥타이로 목을 매다가 퍼뜩 정신을 차리기도 했다.

“쌍용차 노동자들은 재앙적 상황으로 인해 외상후 스트레스 증후군 등에 시달리며 현재 엄청난 죽음의 그늘 속에 살고 있다. 이는 방사능에 피폭된 것과 같아 눈에 보이지 않는 이들의 고통과 상처에 대해 사회가 대책을 마련해야 한다.”(정혜신)

<한겨레> 기사 “쌍용차 해고 노동자 짙어진 ‘죽음의 그늘’” 중에서

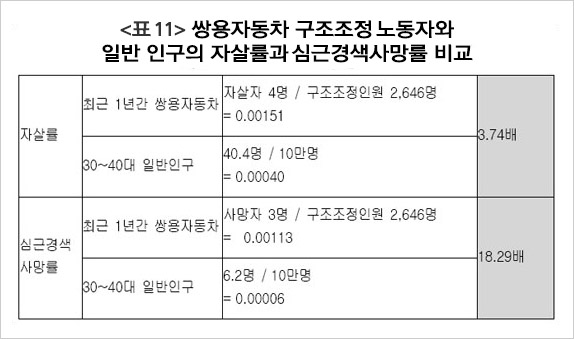

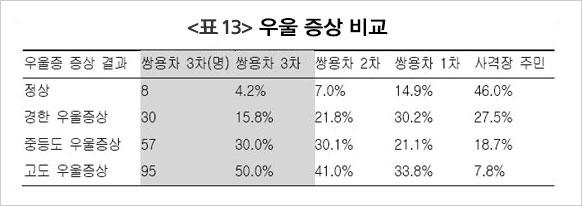

녹색병원, 인도주의실천의사협의회, 노동환경건강연구소, 금속노조 쌍용차 지부 등이 공동으로 조사한 ‘쌍용자동차 구조조정 노동자 3차 정신건강 실태조사 보고서’가 전해주는 수치는 이들이 겪고 있는 고통의 현실을 가감 없이 보여준다.

정신적 고통뿐 아니라 삶도 고단하긴 일반이다. 현재 빚을 지고 있는 이들은 86.2%인데 구조조정 이후에만 가구당 평균 3060만 원의 빚이 늘었다. 거기다 회사 쪽의 손해배상 청구 등으로 소송에 매인 노동자도 200명이 넘는다.

‘살아도 산 것 같지 않은 시간’은 잔인하기만 하다. T. S. 엘리엇이 장시 “황무지(The Waste Land)”를 펴낸 때는 1922년이다. 그는 같은 시의 제1장 ‘죽은 자의 매장’에서 ‘4월은 가장 잔인한 달’이라고 노래한다.

4월은 가장 잔인한 달

죽은 땅에서 라일락을 키워내고

추억과 욕망을 뒤섞고

잠든 뿌리를 봄비로 깨운다.

4월이 잔인하다고 노래하는 까닭은 진정한 재생(再生) 없이 공허한 추억으로 고통을 주기 때문이다. 약간의 생명만 유지하며 망각 속에 살고 싶은 현대인들은 재생을 원하지 않는다. 그런데 4월의 봄비는 싹을 틔우며 재생을 요구하기 때문이다.

“한번은 쿠마에서 나도 그 무녀가 조롱 속에

매달려 있는 것을 직접 보았지요.

애들이 ‘무녀야 넌 뭘 원하니?’

물었을 때 그네는 대답했지요.

‘죽고 싶어.’”

엘리엇의 황무지는 쿠마의 무녀(Sybil)가 견뎌내고 있는 ‘죽음보다도 못한 삶’과 동의어다. 그 죽음보다 못한 삶에서 무녀의 소망은 ‘죽음’이다. 그런데 ‘잠든 뿌리를 봄비로 깨’우는, 이 엄청난 역설이 4월을 고통스럽게 환기해 주는 것이다.

그들을 잊은 잔인한 세상, 잔인한 사회

그러나 90년 후의 한국에선 ‘재생’ 따위는 허락되지 않는다. ‘선진화’로 포장된 이 승자독식의 정글에서는 살아남기 위하여 목숨을 걸어야 한다. 공장에서 배제되는 것은 곧 죽음이다. ‘해고가 살인’인 이유다. 수년, 혹은 십수 년 동안 정든 공장에서 쫓겨나고 버려진 이들의 삶은 백척간두에 서 있다.

그들은 일하고 싶다. 이 4월의 싱그러운 풀잎처럼, 꽃처럼 피어나고 싶다. 그러나 아무도 그들을 원하지 않는다. 아이들은 자라 학교에 들어가는데, 뿌리 뽑힌 부초처럼 이들은 여전히 평택의 거리를 떠돌고 있다. 3월도, 4월도, 그들이 돌아가지 못하는 한 5월도 잔인하기는 마찬가지다.

잔인한 게 어찌 4월 만일까. 불과 2년 전을 까맣게 잊은 이 사회의 건망증도, 그 건강한 노동과 그 노동의 삶을 추방하고도 잘도 돌아가는 이 세상도 잔인하기 그지없다. 사진 속에서 ‘공장으로 돌아가자’라고 쓰인 낡은 천을 두른 노동자를 막고 있는 것은 철조망이다. 이 미친 세월을 뒤엎을 어디, 꽃소식은, 희망은 지금 어디에 있는 것일까.

2011. 4. 19. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 지방선거, “그래도 투표는 해야 할 낀데…….” (0) | 2021.04.20 |

|---|---|

| 4·19 아침에 (0) | 2021.04.19 |

| 병원 나들이, 의사와 환자 (0) | 2021.04.17 |

| 영남 보수 ‘성골’의 예상치 못한 표심 (0) | 2021.04.15 |

| 영남 ‘성골’ 유권자에게 뛰어든 서른넷 여성 (0) | 2021.04.13 |

댓글