긴 겨울 지나고 싹트는 봄의 조짐들

겨울에서 봄으로

지난겨울은 춥고 길었다. 겨울에 혹독한 추위라고 할 만한 날이 거의 없는 우리 고장에도 영하 10도 아래로 내려가는 일이 거듭되었으니 말이다. 산과 면한 뒤 베란다에 결로(結露)가 이어지더니 그예 여러 차례 얼기도 했고 보일러 배관이 얼어붙는 사태(!)도 있었다.

엔간한 추위면 꾸준히 산에 올랐던 지지난 겨울과 달리 지난겨울에는 산과 꽤 멀어졌다. 급한 오르막과 내리막을 다니는 게 무릎과 넓적다리관절에 주는 부담 때문이기도 했지만, 산행이 뜸해져 버린 것은 결국 추위 때문이었다.

평탄한 길 위주의 새 등산로를 찾아내고도 여전히 길을 나서는 게 쉽지 않았다. 그러고 보면 길과 추위 때문이라고 변명하는 것도 그리 솔직한 태도는 아닐지도 모르겠다. 사실은 부실해진 몸이 그걸 내치고 있었기 때문일지도 모른다. 한 해 사이에도 불구하고 체력이 눈에 띌 만큼 떨어진 것이다.

서서히 회복되던 날씨는 지난 8일 폭설로 이어졌지만 이미 동장군의 기세는 꺾였고 봄은 이미 성큼 다가와 있다. 사흘 걸러 한 번씩 오르던 산으로 가는 발걸음도 잦아졌다. 서두르지 않고 느릿느릿 산에 올라 이것저것 새로운 풍경을 둘러보면서 나는 무리하지 않으려 한다.

산의 높이와 마을과의 거리에 따라 풍경도 달라진다. 새로 다니는 산길에는 유난히 청미래덩굴이 많다. 지난가을에 익었던 열매는 겨울을 견뎌내고 이 봄에 다시 빨갛게 빛나고 있다. 더러는 시들고 바스러지는 열매들이 없잖아 있긴 하지만, 그 빨간 열매는 마치 자신이 이겨낸 시련을 자랑스러워하는 듯했다.

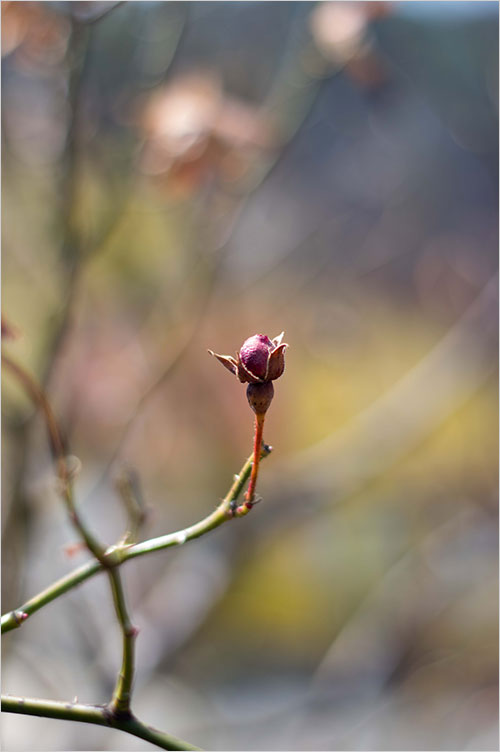

집으로 돌아오는 길목의 중학교 담장에도 지난여름의 자취가 남아 있다. 울타리를 이루던 장미꽃, 말라붙고 시들어 버렸지만 몇몇 꽃잎은 저 화려하던 시절의 자취로 이 시나브로 깨어나고 있는 봄을 환기해 주는 것이다.

산을 오를 때마다 꽃이 피었나 주변을 살펴보곤 했지만, 꽃소식은 ‘아직’이었다. 그런데 폭설이 내린 날 아파트 화단에서 눈을 뒤집어쓰고도 벙글고 있는 산수유꽃을 만났다. 꽃눈이 자라는 걸 곁눈질로 바라만 보았더니 어느새 꽃은 그렇게 피어나고 있었던 게다.

그리고 다시 며칠, 어제 들렀더니 산수유는 ‘왕관’ 같기도 하고 ‘햇나락’ 같기도 한 꽃잎을 활짝 열고 있었다. 정작 먼저 피었어야 할 생강나무는 어떤가 싶어 산에 올랐더니 어제까지만 해도 닫혀 있던 꽃눈이 열리고 있었다. 진달래 봉오리도 연둣빛 윤기를 더해가고 있다.

그렇다. 꽃은 피기 시작하면 시나브로 이 산하를 물들여 버린다. 개나리도, 매화와 살구꽃, 벚꽃을 만날 날도 멀지 않았다. 그리고 주변이 꽃으로 덮이고 나면 사람들은 꽃 따위는 잊어버리고 이른 더위를 성가시다고 느끼게 될 터이다.

2018. 3. 15. 낮달

*덧붙임

불과 하루 만이다. 오늘은 갑자기 기온이 뚝 떨어졌다. 그래도 오른 산, 생강나무꽃은 활짝 피었고, 진달래 꽃봉오리는 벙글기 시작했다. 돌아오는 길, 중학교 담장의 개나리는 아직 봉오릴 맺었을 뿐인데 성질 급한 놈 몇몇이 서둘러 피었다.

'아직은, 아직은…' 하면서 성큼 와 버린 봄을 추인하기 두려워하는 당신, 겉옷을 벗고 뜰로 내려오라. 누가 뭐래도 이제 봄은 대세이니 말이다.

코로나19로 몸살을 앓는 2020년, 사람들은 삼가느라 봄을 느낄 여유조차 없는 듯하다. 동네 주변을 걸으며 만나는 매화꽃을 찍어왔지만, 그걸로 글 한 편 쓰는 게 쉽지 않다.

2020. 3. 16.

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 거기 ‘은빛 머리 고승’들, 무더기로 살고 있었네 (0) | 2020.03.20 |

|---|---|

| 춘분 날, ‘설’은 녹고 ‘매’만 남은 설중매(雪中梅) (0) | 2020.03.17 |

| 보성 차밭 구경 (1) | 2020.02.06 |

| 강화도, 안개, 사람들 (0) | 2020.01.18 |

| 얼음 낚시, 혹은 파한(破閑)의 시간 (0) | 2019.12.31 |

댓글