겨울의 두 번째 절기 소설, 11월 22일

22일(2019년 기준, 2024년도 같음)은 ‘땅이 얼고 차차 눈이 내린다’는 ‘소설(小雪)’이다. 이때부터 살얼음이 잡히고 땅이 얼기 시작하여 점차 겨울이 든다는 기분이 들기는 하지만, 한편으로는 아직 따뜻한 햇볕이 내리쬐어 소춘(小春)이라고도 불린다. 이때는 평균 기온이 5도 이하로 내려가면서 첫 추위가 온다.

20일이 올해 들어 가장 추운 날이었다. 해가 뜨면 이내 회복되긴 하지만, 아침 최저기온도 영하로 내려갔다. 며칠 전부터 우리 집에서도 짧게 보일러 가동하기 시작했다. 예년처럼 끔찍한 추위가 온다는 소식이 없으니 한결 편하게 겨울을 맞는다.

중국에서는 소설의 기후를 닷새씩 묶어 3후(三候)로 삼았다. 초후(初候에는 무지개가 걷혀서 나타나지 않고, 중후(中候)에는 천기(天氣)는 오르고 지기(地氣)는 내리며, 말후(末候)에는 막히어 겨울이 된다고 하였다.

소설 무렵은 “초순의 홑바지가 하순의 솜바지로 바뀐다.”라는 속담이 전할 정도로 날씨가 급강하하는 계절, 사람들은 소설 전에 김장 준비를 서두른다. 전통적인 겨울나기 준비로 시래기를 엮어 달고 무말랭이나 호박을 썰어 말리기도 하며 목화를 따서 손을 보기도 한다. 또 겨우내 소먹이로 쓸 볏짚을 모아두기도 했다.

손돌바람과 소설 추위

소설에는 날씨가 추워야 보리농사가 잘된다고 하여 “소설 추위는 빚을 내서라도 한다.”라는 속담이 전한다. 소설 즈음에는 심하게 부는 바람은 ‘손돌바람’, 추위를 ‘손돌추위’라고 하며, 뱃사람들은 소설 무렵에는 배를 잘 띄우려 하지 않는다. 손돌은 강화·인천 지방을 중심으로 전승되어온 손돌 설화의 주인공인 남성 풍신(風神)이다.

손돌은 고려시대 몽골군의 침입으로 왕이 강화로 피난할 때 왕과 그 일행을 태워간 뱃사공이다. 손돌은 안전한 물길을 택해 여울로 배를 몰았다. 마음이 급한 왕은 손돌이 자신을 해치려 한다고 오해하여 손돌을 참수한다. 손돌은 자신이 죽은 뒤, 배에 있는 박을 물에 띄우고 그것을 따라가면 몽골군을 피하고 험한 물길을 벗어날 수 있다는 말을 남기고 죽는다.

손돌이 죽은 뒤 왕은 손돌이 말을 따르니 무사히 강화로 피할 수 있었다. 왕은 손돌의 충성에 감복해 그의 무덤을 만들고 제사를 지내 그 영혼을 위로하였다. 손돌이 죽은 날이 10월 20일이었는데 뒤에 이날이 되면 손돌의 원혼에 의해 찬 바람이 불어오므로, 이를 ‘손돌바람’이라 하고, 이 여울목을 ‘손돌목’이라 하였다. 어부들은 이날 바다에 나가는 것을 삼가게 되었다고 한다.

예년에 없던 겨울 추위에 나라가 들썩이곤 하지만, 기실 그 소란은 다분히 과장된 것이기 쉽다. 과거의 기억도 왜곡이나 편향이 있을 수는 있지만, 객관적 수치로도 요즘보다 훨씬 추웠던 것을 부정할 수 없다. 집 밖으로만 나서면 칼날 같은 바람에 귀와 손이 시렸고, 발이 시려 동동걸음을 치던 기억이 생생하지 않은가.

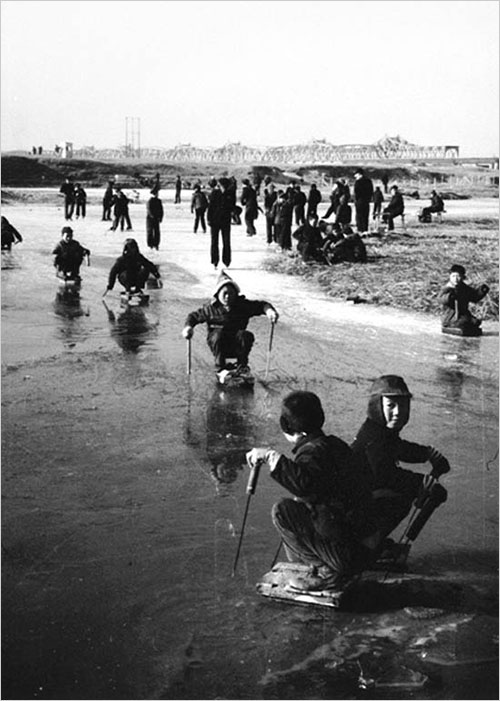

어릴 적에 우리 마을 앞 낙동강의 샛강을 늘 꽁꽁 얼어붙어 있었고, 거기서 얼마든지 썰매를 지칠 수 있었다. 벼를 베어낸 논에 고인 물에도 얼음이 얼어서 위험하다고 출입을 금하는 강 대신 아이들은 거기서 썰매를 타곤 했다.

훨씬 지구는 따뜻해졌다. 지구 온난화의 결과이기도 하고, 과거와는 비교할 수 없게 추위를 아예 차단하는 따뜻한 옷이 흔전만전해진 탓이기도 하다. 귀나 발이 시릴 만한 야외활동도 하지 않게 되었다. 엔간한 이동은 차를 이용하니 추울 새가 어디 있을까.

수은주가 영하로만 내려가도 오두방정을 떠는 것은 겨울이 따뜻해지면서 사람들이 추위에 적응하는 능력을 잃어버린 탓이라고 해도 좋다. 일부러 운동하지 않는 한 사람들은 적당한 추위를 이겨낼 수 있는 활동을 거의 하지 않는다. 집에서도 필요 이상의 고온을 유지하며 반소매만 입고 생활하던 사람들에겐 맨살에 부딪히는 찬바람에 몸을 움츠릴 수밖에 없는 것이다.

다행히 우리 집은 보온이 썩 잘 되는 편이다. 한겨울, 가장 추울 때도 난방비가 10만 원에 미치지 못하니 말이다. 20만 원에 가까운 난방비를 들여야 했던 이전 아파트와는 비길 수 없다. ‘불 좀 넣으라’는 말을 입에 달고 살던 아내도 따뜻한 날이 계속되면 보일러를 아예 입에 올리지 않을 정도다.

어쨌든 겨울이 오고 있지만, 두려워할 일은 없다. 지난달 말에 보건소에서 시행하는 독감 예방 접종까지 마쳤으니 올겨울도 독감을 앓지 않고 보낼 수 있기를. 대신 좀 활동을 늘려서 건강을 유지하는 데 신경을 쓰리라고 마음먹으며 소설 절기를 맞는다.

2019. 11. 21. 낮달

[서(序)] 새로 ‘24절기 이야기’를 시작하면서

겨울 절기

입동(立冬), 겨울의 ‘문턱’을 넘으며

대설(大雪), 눈이 없어도 겨울은 깊어가고

동지, 태양이 죽음에서 부활하는 날

소한(小寒), 추위보다 미세먼지가 걱정이다

‘대한’, 그해 대한은 봄을 기다리기엔 벅찼다

'이 풍진 세상에 > 세시 풍속·24절기 이야기' 카테고리의 다른 글

| ㉒ 동지, 태양이 죽음에서 부활하는 날 (11) | 2024.12.21 |

|---|---|

| ㉑ 대설(大雪), 눈이 없어도 겨울은 깊어가고 (13) | 2024.12.07 |

| ⑲ 입동(立冬), 겨울의 ‘문턱’을 넘으며 (9) | 2024.11.07 |

| ⑱ 상강(霜降), 겨울을 재촉하는 된서리 (9) | 2024.10.23 |

| ⑯ 추분(秋分), 우렛소리 멈추고 벌레도 숨는다 (12) | 2024.09.21 |

댓글