여름의 네 번째 절기, 낮이 가장 긴 날

6월 22일(2025년도는 21일)은 하지(夏至), 여름의 4번째 절기다. 하지는 망종과 소서(小暑) 사이의 절기로 북반구에선 낮이 가장 긴 날이다. 하지에 정오의 태양도 가장 높고, 일사(日射) 시간과 일사량도 가장 많다. 북극지방에서는 종일 해가 지지 않으며, 남극에서는 수평선 위에 해가 나타나지 않는다고 한다.

동지에 가장 길었던 밤이 조금씩 짧아지기 시작하여 이날 가장 짧아지는 대신, 낮은 14시간 35분으로 반일(12시간)보다 2시간 35분이 많다. 여름인데 낮이 기니 괴롭긴 하지만 이날 이후부터 다시 낮의 길이가 짧아져 가니 공평하다면 공평한 셈이다.

남부지방에서는 단오를 전후하여 시작된 모내기가 하지 이전에 얼추 끝난다. 시외로 나가면 모내기를 끝낸 논들이 마치 머리를 깎은 아이들처럼 산뜻하게 펼쳐진다. 장마가 시작된다, 100mm가 넘는 폭우가 내린다고 요란하더니만, 지역에는 종일 부슬비가 오락가락하다가 말았다. 겨우내 참외와 수박 농사를 지어온 지역의 농민들에겐 모내기가 조금 늦어지기도 한다.

지금이야 관개가 잘 되어 옛이야기가 되었지만, 천수답에다 마땅한 관개의 수단이 없었던 옛날 농촌에서는 하지가 지날 때까지 비가 오지 않으면 기우제를 지냈다. 기우제란 천신과 명산대천(名山大川) 신 등에게 강우를 비는 제의로 그 형식과 의례가 매우 주술적이었다.

충북 단양군 대강면 용부원리에서는 하지까지 기다려도 비가 오지 않을 때 이장이 제관이 되어 용소(龍沼)에 가서 기우제를 지냈다. 제물로는 개나 돼지 또는 소를 잡아 그 머리만 물속에 넣는다. 그러면 용신(龍神)이 그 부정함에 노하여 비를 내려 씻어 내린다고 믿은 것이다. 제물의 머리만 남기고 나머지는 삶아서 기우제에 참가한 사람들이 함께 먹었다.

충북 중원군 엄정면 목계리의 기우제는 용부원리보다 주술성이 더 강했다. 이장이 제관이 되어 한강지류의 소(沼) 안에 있는 용바위에서 소를 잡아 용바위에 피를 칠하고 소머리만 소 안에 넣는다. 이때 흔히 키로 물을 까불어서 비가 내리는 시늉을 하는 유사주술적인 동작을 하기도 했다고 한다.

낙동강 주변인 우리 지역은 물 걱정은 크게 하지 않는 곳이다. 올 1월에 7년 만에 구미보를 개방하여 수위를 낮추자, 주변 농민들이 농사를 망치고 염소가 폐사한다며 반발하자 수문은 다시 닫혔다. 그런데 지난해만 해도 낙동강 수계에서 수질예보제가 처음 발령된 곳이 구미보다. 날씨가 더워지면 시나브로 들려올 ‘녹조’ 소식이 염려스럽지 않을 수 없는 것이다.

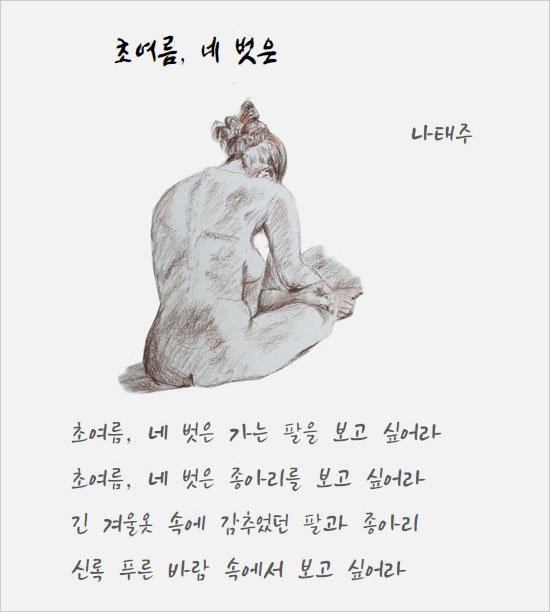

날씨는 슬슬 더워지고 있는 것 같다. 어제까지만 해도 선선하던 날씨가 20일부터 30도가 넘으면서 본격적인 더위를 예고하고 있다. 민소매 셔츠와 반바지가 등장하는 등 노출의 수위도 점점 높아지고 있다. 나태주 시인의 시 ‘늦여름, 네 벗은’을 읽으면서 시인이 호명한 이가 ‘그녀’인지, ‘초여름’인지를 곰곰이 헤아려 본다.

하지 어름이면 감자를 캘 때다. 올 3월에 감자를 심고 석 달, 두 주 전부터 아내는 햇감자를 캘 날을 재느라 바빴다. 20일 오후에 감자를 캤다. 3m남짓한 이랑이 달랑 셋, 캐고 자시고 할 것도 없다. 호미로 뒤적이니 이내 허여스름한 몸빛의 감자가 그 모습을 드러냈다.

무릇 모든 수확은 농부에게 기쁨을 선사하지만, 이상화 시인이 노래한 대로 ‘살진 젖가슴같이 부드러운’ 흙 속에서 사랑스러운 모습을 드러내는 감자를 캐는 기쁨은 남달랐다. 뜻밖에 씨알은 적지 않았다. 아내가 캐어놓은 감자를 주워담으며 나는 입을 다물지 못했다.

이게 싹이 트기나 할까 하고 못미더워한 밭에, 감자에 나는 미안했다. 그러나 우리 감자밭은 얼치기 농군 내외에게 큰 종이상자와 작은 종이상자 하나씩의 수확물을 안겨주었다. 그것은 '심은 대로 거두게 하는' 자연의, 흙의 정직한 선물이다.

산행길에 나서는 날마다 뒷산에서 뻐꾸기 소리가 아련하게 들려온다. 아파트를 벗어나면 공터에 한 뼘씩 짓는 채마밭 사이에 개망초가 군락을 짓고 있다. 그 무심한 하얀 꽃 사이로 여름이 시방 시나브로 깊어가고 있다.

2019. 6. 21. 낮달

[서(序)] 새로 ‘24절기 이야기’를 시작하면서

여름 절기

'이 풍진 세상에 > 세시 풍속·24절기 이야기' 카테고리의 다른 글

| 칠석(七夕), 끝나야 할 슬픔이 어찌 그것뿐이랴 (10) | 2024.08.10 |

|---|---|

| ⑫ ‘염소 뿔도 녹이는’ 더위, 대서(大暑) (8) | 2024.07.22 |

| ⑦ 입하(立夏), 나날이 녹음(綠陰)은 짙어지고 (8) | 2024.05.04 |

| 입춘과 설을 지내고 (6) | 2024.02.10 |

| 사라져가는 것들…, ‘제석(除夕)’과 ‘수세(守歲)’ (4) | 2024.02.09 |

댓글