음력 12월 30일, ‘제석(除夕)’과 ‘수세(守歲)’

설 명절이 내일모렌데 이번 명절 대목은 어쩐지 쓸쓸하게 느껴진다. 구제역으로 몸살을 앓은 뒤 시장 경기도 예전 같지 않다는 소식 때문만은 아니다. 마을도 이웃도 없이 콘크리트 아파트에 갇혀 살아도 예전엔 명절이 가까워져 오면 무언가 들뜨고 달착지근한 활기를 느낄 수가 있었다. 그런데 올핸 지레 마음을 가라앉힌 탓인지 그런 활기가 전혀 느껴지지 않는다.

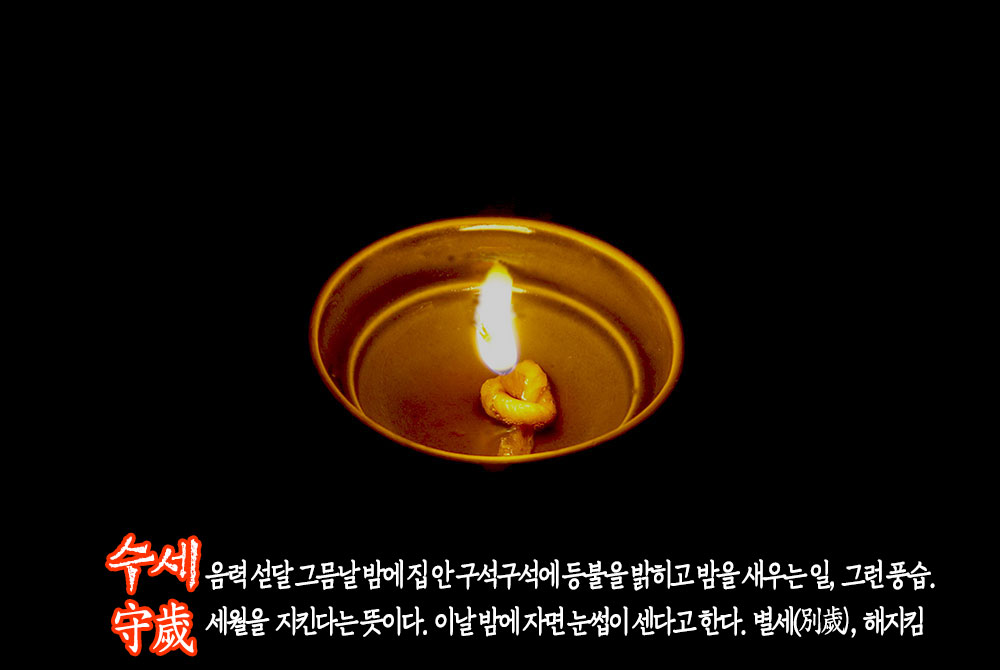

내일 밤은 제석(除夕)이다. 살아생전에 어머니께서 고향 집에 밝히던 ‘수세(守歲)’의 불빛을 언뜻 떠올렸다. 음력 섣달 그믐날 밤에 집 안 구석구석에 등불을 밝히고 밤을 새우는 일이 수세, 세월을 지킨다는 뜻이다. 이날, 해가 떨어지면 어머니께선 집안 곳곳에 불을 밝히셨다. 어머니께선 들기름을 부은 접시에 박은 한지 심지에 불을 붙여서 이 불을 집안 곳곳에 가져다 놓으셨다.

제석을 밝히던 ‘수세(守歲)’의 불빛

빈방은 물론이거니와 뜰과 대청, 부엌과 다락, 도장(광)과 벽장 안까지 빼놓지 않았다. 두레박에도 접시를 담아 우물 안에 드리웠고, 마지막으로 방앗간 안 원동기(原動機) 주변도 환하게 밝히시곤 했다. 석유를 담은 호롱불만 보았던 나는 들기름에 심지를 담그고도 꺼지지 않는 접싯불이 마냥 신기하기만 했다.

그러나 우리 집에서 수세의 풍속을 따른 것은 어머니께서 고향 집을 지키고 계실 때까지였다. 고향을 떠나 도회로 옮아살면서 그것은 지나간 시대의 잊힌 풍속이 되었다. 잊힌 게 어찌 그것뿐일까. ‘묵은세배’도, 눈썹이 하얗게 세지 않기 위해 윷놀이를 하거나 재미있는 이야기로 밤을 새운 제석도 옛이야기가 되었다.

“들기름 있어?”

“왜요?”

“글쎄, 접싯불을 켜 보고 싶어서.”

“심지는?”

“한지 있으니까 꼬아 만들면 되지 뭐.”

“집에는 없어. 방앗간에 가 사 오든가…….”

“방앗간에 오늘도 떡을 뺄까? 가래떡 빼는 거 구경하고 싶네.”

“웬걸. 벌써 끝나지 않았을까?”

“참, 그러고 보니 나도 한 십여 년 떡을 뺐네…….”

“글쎄, 그렇네…….”

설날 차례를 지내기 위해 만드는 여러 가지 음식, 즉 ‘세찬(歲饌)’도 옛말이다. 가래떡을 빼서 떡국을 끓이던 일도 생략한 지 여러 해가 지났다. 떡국은 성묘 후 들를 처가에서 얻어먹고, 썬 떡을 조금 얻어오는 것으로 때운다. 그래서 가래떡과 접싯불을 두고 나누는 아내와의 대화도 쓸쓸하다.

‘세찬’도 ‘복조리’도 이제는 ‘옛말’

고향 집을 떠나오기 전, 나는 십여 년간 어머니와 형수를 도와 설 대목에는 가래떡을 뽑았다. 날씨는 춥고 이른 아침부터 밤늦게까지 계속되는 만만찮은 노동이었지만, 시루에서 오르는 김과 떡 기계에서 뽑아내는 하얀 가래떡의 구수한 냄새가 환기하는 기억은 넉넉하고 따뜻했다.

정월 초하룻날 새벽에 동네 청년들이 마구 던져두고 간 ‘복조리’도 잊힌 지 오래다. 액을 쫓는 다른 설날의 세시 풍속과 달리 복조리는 ‘기복(祈福)’의 성격이 강하다.

쌀을 주식으로 하는 농경문화에서 조리는 주술적 의미를 지니고 있다. 조리질 방향이 복이 들어오라는 의미로 집 안쪽을 향했고, ‘복이 쌀 일어나듯’ 하라는 뜻도 담겼기 때문이다.

제석에 갚아야 할 ‘빚’들

한 해의 마지막 날인 제석에는 그해의 모든 빚을 청산해야 한다. 그래서 이날은 빚을 갚거나 또 빚을 받으러 다니는데, 만일 이때 청산하지 못한 빚이 있으면 정월 보름까지는 갚지도 않으며, 갚으라고 독촉을 하지 않는 것이 상례였다고 한다.

‘빚’이라고 하니 갑자기 먹먹해지는 느낌이 있다. 누구 돈을 꾸고 갚지 않은 건 아니지만, 살아가는 일이 이웃들에게 빚을 지는 일일진대 빚 없는 이가 어디 있겠는가. 일상을 함께 하면서 나누고 다투는 우리네 삶의 잔물결 속에 가득한 게 모두 빚일 터이니 우리는 죽어도 그 빚을 못다 갚고 가는지도 모를 일이다.

2011. 2. 1. 낮달

8년 전, 제석에 접싯불을 밝혀 본 건 지금 생각해도 어떻게 그런 궁리를 했을까 싶은 일이다. 그리고 다시 숱한 제석을 지나왔지만, 수세 따위는 입에 올리지도 않았다. 아이들은 장성했지만 그런 풍속이 있었다는 것조차 모를지 모른다.

그걸 모른다고 해서 문제가 되는 것도 물론 아니다. 사라져가는 것들이 한둘이 아니니 그걸 애타하고 아쉬워할 일도 아니다. 어쨌든 그게 시대의 변화고 세시풍속은 그런 변화 가운데 변천하기 마련이니 말이다.

이런 사라져가는 풍속을 되돌아보는 건 역시 나이듦 때문이라는 걸 부정하지 못한다. 그러나 그걸 한갓진 복고 취미라고 치부할 수만도 없다. 그것은 무상한 시간을 지나온 우리 생애를 되돌아보는 일순의 응시 같은 것일지도 모르는 까닭이다.

'이 풍진 세상에 > 세시 풍속·24절기 이야기' 카테고리의 다른 글

| ⑩ 하지(夏至) - 가장 긴 낮, 여름은 시나브로 깊어가고 (6) | 2024.06.21 |

|---|---|

| ⑦ 입하(立夏), 나날이 녹음(綠陰)은 짙어지고 (8) | 2024.05.04 |

| 입춘과 설을 지내고 (6) | 2024.02.10 |

| 갑을병정, 자축인묘…, 간지는 과학이다 (0) | 2019.02.04 |

| 새로 ‘24절기 이야기’를 시작하면서 (2) | 2019.01.03 |

댓글