“사진은 비록 똑딱일지언정 전용 사진기로 찍어야 한다.”

디지털카메라로 사진을 찍어온 지 10년이 넘었는데도 여전히 아마추어를 면하지 못하고 있으면서도 내가 줄곧 외쳐온 구호다. 똑딱이에서 시작해서 이른바 디에스엘알(DSLR) 중급기를 만지고 있는 지금까지 나는 ‘좋은 사진’(‘마음에 드는 사진’이라는 표현이 더 정확할지 모르겠다.)을 위해서 길을 떠날 때 카메라를 지녀야 하는 성가심과 고역을 감수해 온 것이다.

2G폰 시절부터 스마트폰을 쓰는 지금까지 휴대전화의 카메라 기능을 이용하지 않은 것은 아니었지만 그것은 어디까지나 제한적이었다. 부득이할 때에 보조 촬영의 기능으로만 그걸 써 왔다는 얘기다. 함부로 카메라를 들이대기 어려운 장례식에서나 사진을 찍어야 하는데 준비되지 않은 상황에서만 부득이 휴대전화의 카메라 기능을 이용했던 것이다.

요즘은 휴대전화의 진화에 따라 카메라 기능도 장족의 발전을 해 왔다. 스마트폰으로 넘어오면서 이 기능은 다시 한번 비약한 듯하다. 최신형 스마트폰의 카메라는 천만이 넘는 고해상도를 자랑하고 여러 가지 기능이 덧붙어 있으니 말이다. 그러나 나는 사진의 질을 결정하는 건 화소 수라기보다는 촬영자의 의도가 관철될 수 있는 구조 여부라고 믿는다.

필요할 때마다 휴대전화를 꺼내 들고 피사체를 겨누는 사람들을 이해하면서도 그게 임시방편일 뿐, 제대로 된 사진을 찍는 일이 아니라고 생각하는 건 순전히 그 때문이다. 번거롭고 성가시지만 길을 떠날 때마다 카메라를 챙겨 가외의 짐을 만드는 일을 버리지 못하는 것도 같은 이유에서다.

스마트폰으로 카메라를 ‘대신’한다?

그런 생각을 강화해 준 건 그동안 써 왔던 2G폰은 물론, 이태 전부터 써 온 스마트폰도 카메라 기능이 ‘별로’였기 때문이었는지도 모른다. 보정을 거쳐도 무언가 아쉽기만 한 결과물을 보고 있으면 ‘역시 사진은 전용 카메라 찍어야 한다’는 생각이 절로 났기 때문이다.

스마트폰을 카메라 기능이 강화된 놈으로 바꾸어야겠다는 생각을 한 건 지난해부터다. 단렌즈 하나를 끼워도 카메라를 들고 나서는 게 만만치 않은 일이라고 여기게 되면서부터 마음에 슬슬 흔히들 ‘뽐뿌’라고 하는 바람이 불어오기 시작한 것이다.

지난 3월 중순께 나는 ‘흔들림 방지 기능(OIS)’이 탑재되고 기존 제품에 비해 높은 고감도 촬영과 이미지 처리 능력으로 국내외 시장에서 호평을 받고 있다는 국산 스마트폰을 들였다. 최신의 상품은 아니지만, 예전의 물건에 비기면 비교할 수 없는 성능을 갖춘 놈을 딸애의 주선에 따라 비교적 값싸게 구할 수 있었다.

정작 단말기를 바꾸었어도 나는 여전히 그걸 잘 쓰지 않았다. 출근하는 산길을 걸으며 찍은 몇 장의 사진을 보면서 이전의 결과물과는 전혀 다른 물건이라는 걸 확인하기는 했다. 그러면서도 그걸 별로 활용할 생각을 하지 않았던 것은 꽃 같은 근경을 찍을 때에 그건 여전히 멍텅구리처럼 보였기 때문이었다.

어저께 우연히 <한겨레>에 실린 기사를 읽고 나서 나는 내가 좀 게으른 사용자라는 걸 깨달았다. 성능에 대한 근본적 불신 때문에 나는 일찌감치 스마트폰을 이용한 사진을 찍는 법조차 제대로 모르고 있었던 것이다. [기사 바로 가기: 나도 사진작가…스마트폰으로 사진 잘 찍는 법]

무어 대단한 정보를 담겨 있다기보다는 사진 찍기의 기본을 환기하는 정도의 기사였다. 그걸 읽고 나서야 나는 내가 근경을 에멜무지로 찍고 있었다는 걸 깨달았다. 새 단말기는 상당한 수준의 자동초점을 제공하고 있었는데 초점을 맞추고 싶은 부분을 ‘살짝 건드리는 것’만으로도 정교한 촬영이 가능하다는 걸 알게 된 것이다.

봄이 왔다고는 하지만, 여전히 출퇴근 시간의 대기는 쌀쌀하다. 7시 반쯤 집을 나와 산길 어귀에 닿으면 7시 40분쯤이 된다. 심호흡을 하고 고갯길을 오른다. 경사랄 것도 없는 밋밋한 2~30m의 오르막을 오르는 게 일차적으로 넘어야 할 관문이다.

준비 운동을 따로 하지 않아서일까. 아니면 아직 몸이 걷기에 적응이 되지 않아서일까. 이 밋밋한 경사를 오르면서 나는 가쁜 숨을 고르고, 한 번쯤 다리쉼을 한다. 그러나 다음부터는 더 급한 물매의 오르막이라도 거침없이 오른다. 숨도 가쁘지 않고, 다리쉼을 하지 않아도 된다.

산길에 고인 ‘봄의 조짐’

산길을 따라 걷노라면 몇 기의 무덤을 만난다. 봄은 주변에 망주석 등의 석물을 세운 무덤뿐 아니라 허물어져 제 모양을 잃은 오래된 낮은 무덤에도 어느새 당도해 있다. 먼빛으로 바라보는 봉분 위 마른 풀 사이로 언뜻 비치는 것은 눈록 빛 새싹이다.

사위는 여전히 무채색이다. 그러나 소나무의 푸른빛 말고도 가끔 새잎을 틔우는 어린나무들, 찔레와 쑥 덤불의 푸른빛이 해사하게 떠오르면서 산길에 그득 고인 게 묵은 겨울의 여운이 아니라, 새로 오는 계절, 봄의 조짐이라는 걸 아주 분명하게 깨닫곤 하는 것이다.

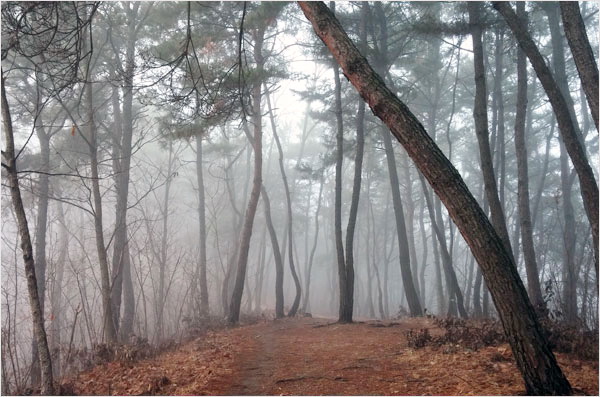

며칠에 걸쳐서 스마트폰으로 산과 숲, 나무와 꽃을 찍었다. 과연 신문에서 말하는 그림이 나올까를 반신반의하면서. 어느 날 아침의 안개 낀 산길, 고갯길에서 만나는 산벚나무와 산어귀 마을의 퇴락한 빈집을 지키는 배꽃을 찍었다. 그리고 신문이 일러준 것과 크게 다르지 않은 결과물을 확인할 수 있었다.

물론 이것이 최선의 결과물은 아닐지 모른다. 분명 초점을 맞추어 찍었는데도 허공에 떠버린 듯한 이미지는 여럿 지워 버렸다. 그러나 스마트폰 사진은 기대를 얼마간 채워주었다. 됐어, 이 정도라면 굳이 카메라를 고집할 필요는 없겠다고 혼자서 중얼거릴 만큼만.

신문에서 권하는 대로 16G쯤의 외장 메모리카드가 필요할까. 글쎄, ‘사진작가’를 부러워할 일은 없지만, 틈나는 대로 익히면 내 촬영의 의도를 얼마간 관철할 수도 있지 않을까 하는 생각을 해 본다. 그래도 좋고 그러지 않아도 상관은 없다. 그러나 언제든 스마트폰을 전용 카메라처럼 쓸 수 있다면 정말 좋겠다.

2014. 4. 6. 낮달

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 장미, 장미, 장미 (0) | 2021.06.11 |

|---|---|

| 신록과 녹음의 산길에서 (0) | 2021.05.12 |

| 봄, 새순과 꽃 (0) | 2021.03.28 |

| 숨어 있는 봄 (0) | 2021.03.28 |

| 산당화에서 할미꽃까지, 나의 ‘꽃 삼월’ (0) | 2021.03.23 |

댓글