산을 타고 가는 출근길의 신록과 녹음

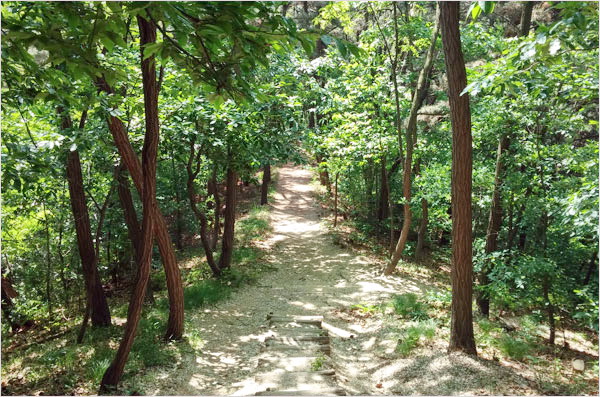

봄이 깊어지면서 출근길의 산은 한층 더 푸르러졌다. 겨우내 황량하고 칙칙했던 산빛을 그나마 유지해 준 것은 소나무였다. 4월을 넘기면서 새로 돋아난 가지와 새순으로 숲은 충실해졌다. 날이 갈수록 새순의 연록은 조금씩 짙어지면서 튼실해졌다.

시나브로 이루어진 이 변화를 그러나 사람들은 어느 날 갑자기 다가온 것처럼 느낀다. 사람들이 봄이 짧다고 느껴서 ‘봄인가 싶더니 이내 여름’이라고 푸념하는 것은 자신이 주변 환경의 변화에 무심했던 탓이라는 걸 잘 모른다.

5월, 날마다 산어귀에 들어서면 눈앞에 싱그럽게 펼쳐지는 초록의 숲과 나무 앞에 압도당하는 느낌은 놀라움이고 쉬 표현하기 어려운 행복감이다. 그득한 숲 내음 속에 한창 꽃을 피우는 아까시나무꽃의 향기도 그윽하다.

나날이 짙어지는 숲의 빛깔은 단일한 색상이 아니다. 그것은 ‘연두(軟豆)’의 ‘눈록(嫩綠)’에서 ‘초록(草綠)’을 거쳐서 마침내 ‘청록(靑綠)’으로 완성되는 것일까. 숲은, 처음엔 ‘연둣빛 물감을 풀어놓은 것 같’았다가 차츰차츰 푸른빛을 더해 ‘초록’으로 바뀌어 간다.

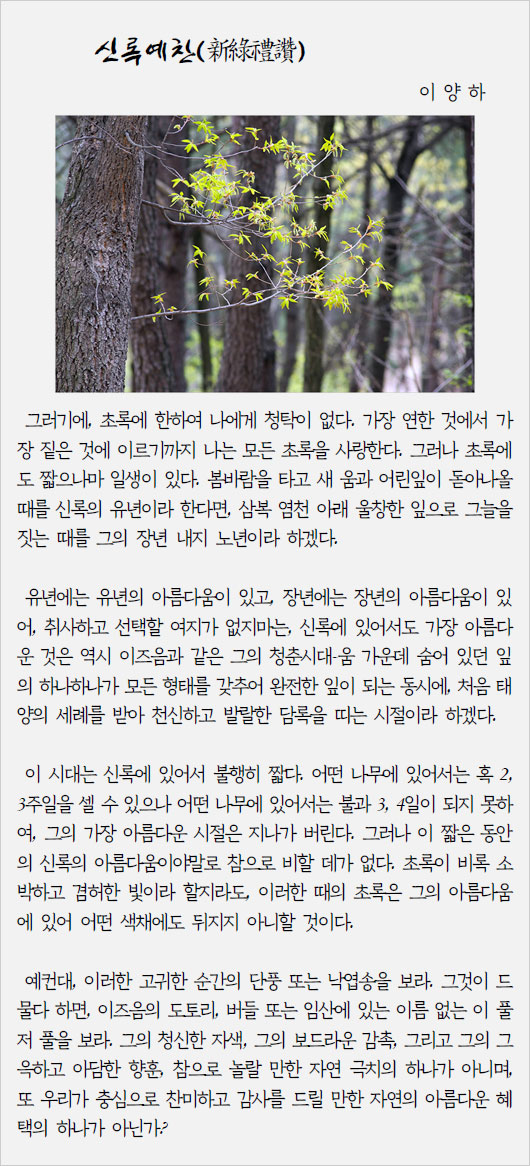

이양하가 수필 ‘신록예찬’에서 표현한 ‘흉중에도 신록이요, 안전에도 신록’일 때 느끼는 ‘무념무상’과 ‘무장무애(無障無礙)’, ‘무한한 풍부의 유열(愉悅)과 평화’의 경지까지는 나는 아직 이르지 못했다. 그러나 “가장 연한 것에서 가장 짙은 것에 이르기까지 나는 모든 초록을 사랑한다.”라는 그의 고백은 나와 다르지 않다.

신록의 '보드라운 감촉, 그윽하고 아담한 향훈'

“그의 청신한 자색(姿色), 그의 보드라운 감촉, 그리고 그의 그윽하고 아담(雅淡)한 향훈(香薰)”에 이르면 그게 단순한 미사여구가 아니라, 마음속 깊이 들어온 신록의 제대로 표현해낸 것이 아닌가 싶다. 은근한 열기를 감춘 숲과 수풀을 지나며 일렁이는 바람에 몸을 내맡기는 살가운 순간이라면 ‘아담한 향훈’은 그야말로 적실하고 소박한 표현 아닌가.

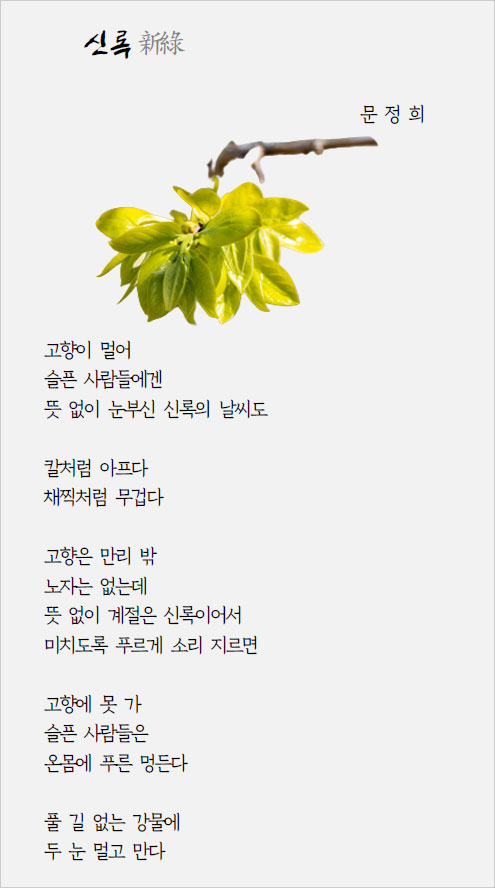

문정희 시인은 신록의 빛깔을 고향 떠난 사람들의 아픔으로 노래했다. 그들에게는 ‘뜻 없이 눈부신 신록의 날씨도 // 칼처럼 아프다 / 채찍처럼 무겁다’. 신록이 ‘미치도록 푸르게 소리 지르면’ 고향을 가지 못하는 사람들은 ‘온몸에 푸른 멍’이 든다고. 그렇듯 신록은 고향과 고향의 산과 들을 환기해 주기도 하는 것이다.

신록은 다시 ‘녹음(綠陰)’을 지어낸다. ‘푸른 잎이 우거진 나무나 수풀. 또는 그 나무의 그늘’ 말이다. 울창한 초록빛 숲 너머에 드리워진 짙고도 두꺼운 그늘은 나무와 숲이 지어내는 선물이다. 그것은 봄과 여름이 만나는 경계에 넉넉하게 자리 잡은 여백의 공간이기도 하다.

산벚꽃과 산복숭아도, 현란하게 피었던 영산홍도 지고 난 수풀에 우거진 것은 애기똥풀이다. 가지를 자르면 나오는 노란색의 유액이 ‘애기똥’ 같다고 해서 애기똥풀이 된 이 양귀비과의 두해살이풀은 크고 작은 나무 그루터기에 무리 지어 지천으로 피어 있다.

퇴근길, 산길을 버리고 접어든 주택가 골목길에서 장미를 만났다. 이제 막 봉우리를 맺나 싶었는데 어느새 활짝 피어난 빨간 꽃들이 붉은 벽돌집 페인트칠한 나지막한 블록 담 위에 가득했다. 그러고 보니 장미는 ‘5월의 여왕’이라고 했던가. 어느 결인가 계절은 시방 여름을 향해 천천히 달려가고 있다.

2014. 5. 12. 낮달

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 패랭이, 그 꽃과 갓 (0) | 2021.07.20 |

|---|---|

| 장미, 장미, 장미 (0) | 2021.06.11 |

| 스마트폰으로 담은 산길의 봄 (0) | 2021.04.06 |

| 봄, 새순과 꽃 (0) | 2021.03.28 |

| 숨어 있는 봄 (0) | 2021.03.28 |

댓글