1927년 3월 6일 ~ 2014년 4월 17일

어제 오후에 나는 작가 가브리엘 가르시아 마르케스(1928~2014)의 부음을 전해 들었다. 그는 지난 10여 년간 림프암으로 투병해 왔고, 2012년부터는 치매 증상으로 집필을 중단한 바 있었다. 마르케스는 멕시코시티의 자택에서 아내와 두 아들이 지켜보는 가운데 87년의 삶을 마감했다고 한다.

살아생전에 작가로선 최고의 영예라고 할 수 있는 노벨상을 받았고, 우리 나이로 치면 여든여덟, 미수(米壽)를 누렸다. 우리 식으로 보면 호상(好喪) 중의 호상이니 의례적 수사는 생략하자. 나는 그의 대표작 <백 년 동안의 고독>을 만났던 스무 살 무렵을 아련하게 떠올렸다.

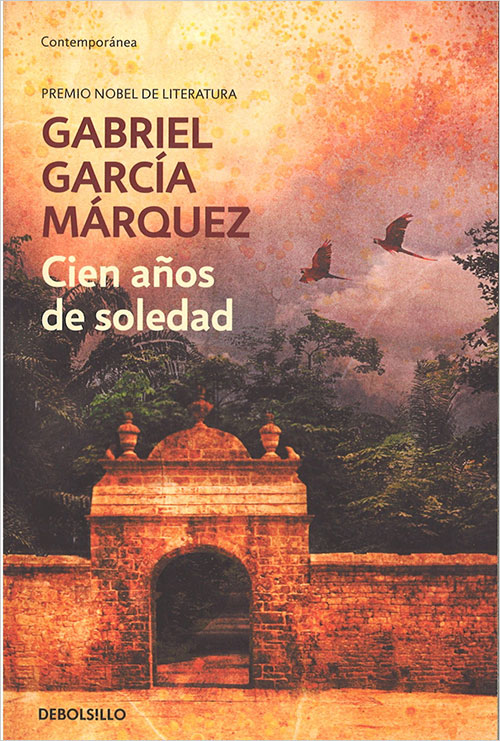

번역본으로는 민음사에서 펴낸 <백 년의 고독>(조구호 옮김, 아래 <백년>)이 널리 알려졌지만, 내가 처음 만난 <백년>은 김병호가 옮기고 육문사에서 낸 한 권짜리 <백 년 동안의 고독>이었다. 글쎄, 제대로 간수를 못 해서 그랬겠지만, 그 책은 너덜너덜해지도록 여러 사람의 손을 탔다.

지금 내게 있는 <백 년 동안의 고독>은 대학 시절에 새로 구입한 1983년 중판이다. (10여 년 전에는 두 권짜리 <백 년의 고독>도 사 두었다.) 서가에서 책을 찾아 들여다보니 거기 표지 안쪽에다 ‘가장 위대한 想像力’이라고 써 놓았다. 맞다, 그는 적어도 내게 작가의 상상력이란 모름지기 이래야 한다는 전범으로서 기억되는 이다.

“이 집안 최초의 인간은 나무에 묶이고, 마지막 인간은 개미에게 뜯어 먹힌다.”

그것은 소설의 마지막 장면에 이르러 비로소 해명되는, 산스크리트어로 예언된 부엔디아 집안의 백 년의 역사다. 그 ‘최초의 인간’은 호세 아르카디오 부엔디아요, ‘마지막 인간’은 돼지 꼬리로 태어난 아우렐리아노다.

이 집안의 백 년의 역사는 호세 아르카디오 부엔디아가 낳은 두 아들과 딸 하나, 그리고 차남 아우렐리아노 부엔디아 대령의 17명의 아들, 장남 호세 아르카디오의 2남 1녀로 이어진다. 그리고 그 백 년의 역사를 꿰뚫고 있는 것은 ‘사랑의 부재’와 ‘고독’이다.

나는 스무 살 이래 <백년>을 여섯 번 이상 읽었다. 그러나 여섯 번을 읽어도 그것은 늘 묘한 설렘과 짜릿한 발견의 기쁨을 유감없이 전해 준 작품이었다. 흔히들 ‘마술적 리얼리즘’이라 불리는 그의 작품 경향은 ‘사실과 허구’가 아무 경계 없이 뒤섞인 자유분방한 상상력의 다른 이름이다.

내 20대는 여전히 습작에 대한 미련을 버리지 못하고 있던 시절이었고, 그의 소설을 차곡차곡 사 모은 것은 그의 소설에 푹 빠져 있었기 때문이었다. 대학 도서관에서 수업을 빼먹으면서 읽었던 <예고된 살인의 연대기>(당시의 제목은 <예고된 죽음의 기록>)의 전율도 생생하게 기억한다.

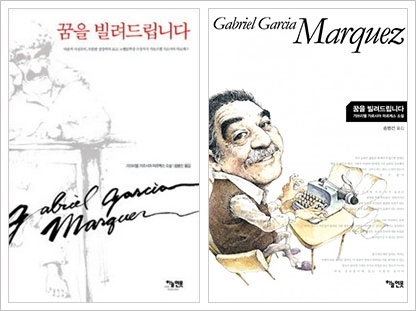

2012년에 산 <꿈을 빌려드립니다>(하늘연못)를 포함하여 나는 그의 소설을 빼놓지 않고 샀다. 그러나 작가가 자신의 최고작으로 꼽았다는 <족장의 가을>은 내게 없다. 이유는 알 수 없다. 아마 시기를 놓친 상태에서 절판이 된 게 아닌가 싶은데 그것도 확실치는 않다.

<백 년>은 전 세계적으로 37개 언어로 번역되고 3천만 부가 팔렸다. 그러나 작가는 정작 이 작품이 자신의 대표작으로 꼽히는 것을 그리 좋아하지 않았다. 그는 한 성공작의 그림자에 다른 작품들이 묻혀버릴 수 있다는 이유에서 <백 년>을 싫어하게 됐다고 토로했다. 그러나 작가의 희망과는 별개로 사람들은 여전히 <백 년>을 통해서 마르케스를 떠올릴 것이다.

작가가 문학을 현실에 저항하는 무기로 이해했다는 점도 내가 그를 좋아하는 이유 가운데 하나다. 마르케스는 쿠바혁명을 자기 인생의 커다란 전환점으로 여겼고 좌파 이념을 자신의 확고한 세계관으로 받아들였다. 그 후 70년대부터 시작된 혁명의 퇴조기에 많은 라틴 작가·시인들이 우익으로 전향했을 때도 그는 끝까지 자신의 이런 신념을 포기하지 않았다.

그에게 문학은 라틴 아메리카의 가혹한 현실에 저항하는 ‘무기’였다. ‘문학과 현실’에 대한 그의 발언들은 이 점을 명확히 해 주고 있다.

“비록 작가이기는 하지만 나 역시 유용한 사람이 되고 싶다. 나는 무기를 다룰 줄 모른다. 우리들은 지금 무기를 들고 나설 수밖에 없는 상황이고 너무나도 많은 불필요한 희생자를 만들어 내고 있다.”

“나는 카리브해에서 태어나 카리브해에서 자랐다. 그리고 그곳 나라와 섬들을 속속들이 알고 있다. 그래서 나는 아마 현실보다 더 가공할 만한 것을 떠올릴 수도 없었고, 또 그런 현실을 뛰어넘는 것도 이룰 수 없다는 좌절감을 느끼게 된 것이다. 내가 가장 멀리 도달할 수 있었던 것은 기껏해야 시적 영감을 갖고 그런 현실을 문학작품 속에 이식한 것이다. 내 책들 중에서 단 한 줄도 그곳에서 일어났던 실제 현실에 기반을 두지 않은 것은 하나도 없다.”

“중남미와 카리브해의 작가들은 가슴에 손을 얹고 현실이 우리보다 더 나은 작가라는 사실을 인정해야만 한다. 우리의 영광이 될지도 모르는 우리의 운명은 겸손하게 그런 현실을 모방하려고 노력해야 하며 그런 것이 가능할 때 비로소 최고의 작가가 된다는 것을 알아야 한다.”

마르케스는 1996년의 어느 인터뷰에서 자신이 일본 작가 가와바타 야스나리의 ‘잠자는 미녀의 집’을 읽었다고 말했다. 그는 자신이 좋아하는 작가의 작품을 읽을 때면 매우 행복해하지만, ‘잠자는 미녀의 집’을 읽을 때는 그렇지 못했다고 했다. 그 이유를 그는 작가에게 일종의 ‘질투심’을 느꼈기 때문이라고 고백했다.

얼마 전 나는 가와바타 야스나리의 ‘설국(雪國)’을 다시 읽었다. 10대 후반에 읽었던 책을 60대를 앞두고 새로 읽어 본 셈이다. 그리고 지금까지의 작가에 대한 평가를 재고해야 하겠다고 생각했다. 새삼스레 야스나리의 소설을 읽어보겠다고 마음먹는 것은 어쩌면 위대한 작가 가브리엘 가르시아 마르케스를 떠나보내는 내 마음의 제의(祭儀)일는지도 모르겠다.

2014. 4. 19. 낮달

'이 풍진 세상에 > 부음, 궂긴 소식들' 카테고리의 다른 글

| 박경리와 홍성원, 두 작가의 부음에 부쳐 (0) | 2020.05.05 |

|---|---|

| 지아비와 함께 편히 쉬시라 (0) | 2020.04.26 |

| <산문에 기대어>의 송수권 시인 떠나다 (2) | 2020.04.05 |

| 「성탄제」의 김종길 시인 타계 (0) | 2020.04.01 |

| ‘배뱅이굿’의 이은관 명인, 타계 (0) | 2020.03.12 |

댓글