제주 가족여행, 서귀포시 이중섭 미술관 답사기

도시는 어떤 형식으로 예술가들을 기억하고 기릴까. 괴테나 쇼팽이나 톨스토이 같은 위대한 작가들을 낳은 유럽의 도시들은 어떤지 모르겠다. 그러나 우리나라의 도시들이 작가들을 기억하는 방식은 매우 상업적이고 천박하지 않은가 싶다.

지방자치 이후 각 지자체는 지역 출신의 예술가들을 주목하기 시작했다. 이들 예술가의 이름을 딴 각종 문화제나 예술제 등이 우후죽순으로 만들어지게 된 것이다. 이는 예술에 대한 이해보다는 이를 관광자원으로 인식한 경제적 관점의 산물이었던 듯하다.

출신 예술가를 관광 상품화하여 세수를 늘리려는 지자체의 이해는 눈에 보이는 기념관 등 건물을 짓고 격에 알맞지 않은 동상을 세우는 등의 사업으로 나타난다. 결국, 주변 풍경과의 조화 따위는 고려하지 않고 급조한 기념관이나 동상 따위가 서둘러 세워지면서 정작 내용 없는 형식만이 덩그렇게 남는 상황이 벌어지곤 하는 것이다.

그러나 그런 식으로나마 지자체의 기념사업이 시행되는 덕분에 묻히거나 잊힌 예술가들이 새롭게 뒷사람들의 기억 속에서 살아나기도 한다. 지자체의 관광 상품화가 아니었더라면 빛을 보지 못하고 사라졌을 예술가들도 적지 않은 것이다. 이는 이 땅에서 도시가 예술가들을 기억하는 방식의 하나라고 해도 좋겠다.

지난주 2박 3일간의 짧은 제주 가족 여행에서 들른 서귀포의 ‘이중섭 미술관’도 자방자치제 시행의 과실인 듯하다. 이 미술관이 문을 연 것은 지방자치 실시 2년 뒤인 1997년인 것이다. 서귀포시가 이중섭 화백을 기념하여 ‘대향(大鄕) 전시실’로 문을 연 이 미술관은 중소도시에는 흔치 않은 ‘전문미술관’이다.

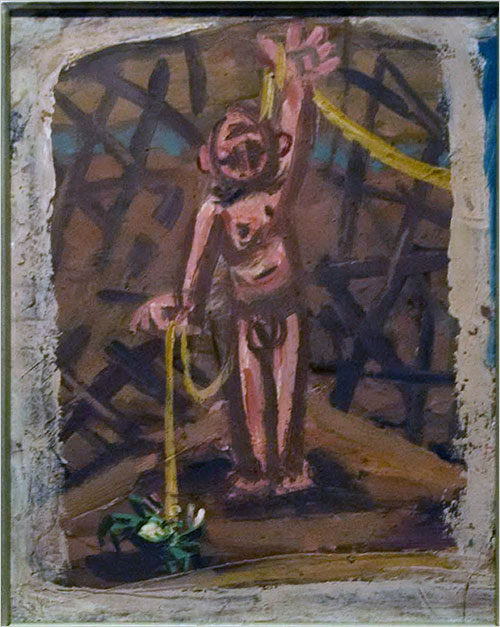

지자체 대부분이 그 고장 출신의 예술가들을 기리는 데 비기면 이중섭은 서귀포는커녕 제주 사람도 아니다. 그는 월남한 실향민으로 한국전쟁 중에 제주도에서 잠시 피난살이를 했었다. 그는 서귀포에 거주하면서 서귀포의 아름다운 풍광과 넉넉한 고장 인심을 소재로 하여 ‘서귀포의 환상’ 등 많은 작품을 남겼다.

미술에는 문외한이지만, 나는 고은이 쓴 <이중섭 평전>(1973)을 통하여 그를 처음 알았다. 고등학교 때였다. 미술반 친구들에게 우상처럼 여겨지던, 미술 교과서에 나오는 그 역동적인 그림 ‘소’를 그린 화가를 떠올리며 나는 그 책을 단숨에 읽었던 것 같다. 예술가의 삶이란 늘 이런 파란으로 점철되어야 하는가 하는 의문을 지우지 못한 채.

이중섭(1916~1956)은 평양 출신이다. 호는 대향(大鄕), 일본 도쿄문화학원을 다녔고, 1943년에 일본의 자유미협전에서 특별상인 태양상을 받고 회원 자격을 얻었다. 그는 학교 후배인 일본인 마사코(山本方子, 한국명 이남덕)와 결혼했으나 가난 때문에 가족들과 함께 살지 못한 시간이 훨씬 많았다.

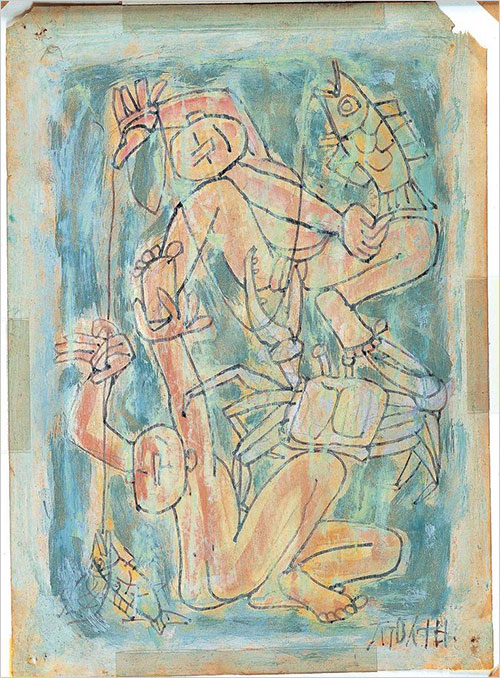

한국전쟁 때 그는 가족을 데리고 월남하여 부산, 통영, 제주도 등을 옮겨 다니며 살았다. 그가 서귀포에 온 것은 1951년 그가 서른여섯이 되던 해다. 며칠 동안 걸어서 서귀포에 닿았고, 현지의 주민이 방을 내주어서 거기 정착하게 된다. 이중섭 가족은 피난민에게 주는 배급과 고구마로 연명했고 게를 잡아 반찬으로 먹었다고 한다. 그가 ‘게 그림’을 즐겨 그린 까닭도 여기 있는 듯하다.

그해 12월 이중섭은 서귀포를 떠나 부산으로 되돌아간다. 지독한 가난을 견디지 못해 중섭은 아내와 아이들을 일본으로 보낸다. 부인과 두 아들에게 보내는 그림 편지를 쓰게 된 것은 이때부터다. 그는 부두 노동으로 번 돈으로 딱 한 차례 일본으로 건너가 가족을 만났지만, 그것이 끝이었다. 이 이별은 1956년 그가 죽을 때까지 계속되었기 때문이다. 중섭이 아이들 그림을 유독 많이 그린 것은 아이들에 대한 그리움 때문이리라.

그러고 보면 서귀포에서의 삶은 비록 가난했지만, 그에겐 가장 단란했던 시절이라고 할 수도 있겠다. 그리고 거기, 한 위대한 화가가 머물렀던 흔적에 도시가 그것을 기리는 미술관을 세운 것은 아름다운 일이다. 이중섭과의, 단지 한 해의 인연만으로도 이 도시는 얼마나 풍요로워졌는가 말이다.

제주도 관광 지도에 ‘이중섭 미술관’은 잘 나오지 않는다. 서귀포에는 정방폭포와 천지연폭포 등 더 유명한 명승이 많은 까닭일까. 짧은 여행이었으므로 우리는 관광지를 가려서 선택했는데, 이중섭 미술관은 당일의 첫 코스였다. 나는 제주 최남단의 도시 서귀포가 화가 이중섭을 기억하는 방식을 확인하고 싶었다.

미술관은 중섭이 살았던 초가 근처의 언덕바지에 세워져 있다. 미술관으로 오르는 길은 제주에서라면 어디서나 만날 수 있는 돌담길이었다. 넓적한 구멍 뚫린 돌을 깔아놓은 길바닥도 넉넉했고, 아름드리 고목 저편으로 하늘이 새파랬다.

골목길을 오르면 왼편에 나타나는 초가가 실제 중섭이 살았던 집이다. 대문간에 선 매화가 활짝 피어 있었다. 봄은 이미 제주, 서귀포에 일찌감치 상륙해 있었다. 예상을 깨고 적지 않은 관광객들이 초가의 툇마루에 걸터앉거나 마당을 서성이며 사진을 찍고 있었다.

화가는 가고 남은 것은 옛 집터에 복원한 초가일 뿐이다. 그냥 관광객들은 현재화된 과거를 물끄러미 바라보고 있을 뿐이다. 만개한 매화는 물론이거니와 골목 주변에 수선화가 지천으로 피어 있었고, 군데군데 핀 유채와 풀빛이 어우러졌다.

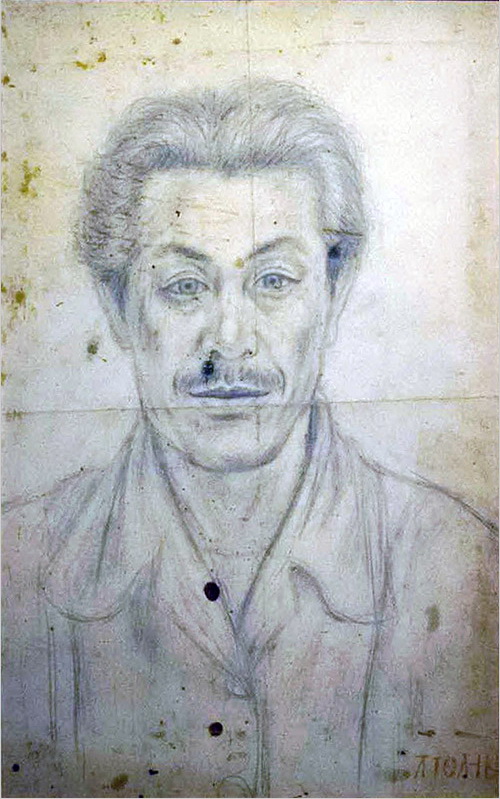

중섭의 작품을 전시해 놓은 상설전시실과 전시 준비 중인 기획전시실로 구성된 미술관은 단출했다. 드문드문 찾아드는 관람객 외에 조그만 전시실에 전시된 그의 그림도 단출했다. 유화 몇 점, 은박지 그림 몇 점, 그리고는 아내와 주고받은 편지 등이 마치 정지된 시간처럼 실내를 밝히고 있었다. [관련 글 : 이중섭 ‘은박지 그림’, 여기서 나왔습니다]

몇 점 되지 않는 그의 그림보다 더 눈길을 끄는 게 아내와 주고받은 편지다. 주로 일본어로 쓰인 편지에 담긴 것은 그와 아내의 사랑이고, 가족과 아이들에 대한 그리움이다. 그는 죽을 때까지 가족과 아이들을 그리워했고, 그것을 그림으로 그려냈던 것 같다.

미술관 앞에 서면 서귀포 앞바다가 건너다보인다. 바다 저편으로 그의 그림(섶섬이 있는 풍경) 속에 등장하는 섶섬이 마치 동화처럼 떠 있다. 바다를 등지고 선 돌 구조물에는 그의 얼굴을 새긴 부조와 함께 그가 쓴 ‘소의 말’이 새겨져 있다.

소의 말

높고 뚜렷하고

참된 숨결

나려 나려 이제 여기에

고웁게 나려

두북두북 쌓이고

철철 넘치소서

삶은 외롭고

서글프고 그리운 것

아름답도다 여기에

맑게 두 눈 열고

가슴 환히

헤친다

중섭이 남긴 글이지만, 그가 ‘시’를 쓴다는 의식을 가지고 쓴 글 같지는 않다. 자주 그리곤 했던 소에 대한 그의 생각이 드러나는 글이다. 그러나 이 짧은 글에는 그가 견뎌야 했던 그리움, 아픔, 사랑이 서려 있다. 그는 자신이 감내해야 했던 고통스러운 삶과 소의 그것을 동일시했던 것일까.

외로움, 가난과 싸우다 그는 마침내 어느 정신병원의 초라한 병실에서 죽음을 맞이한다. 향년 40세. 위대한 예술가가 자신의 세계를 완성하는 데 필요한 시간은 따로 없는 모양이다. 극한의 가난과 싸워야 했던 그의 불운한 삶은 마치 고흐의 그것과 닮았다. 살아서보다 사후에 예술을 인정받았던 것도 비슷하다.

제주는 나라 안팎에 널리 알려진 관광지다. 자본의 논리가 관철되는 관광도시에 끼인 예술은 생뚱맞아 보일 수밖에 없다. 그러나 바다가 보이는 언덕바지에 수더분하게 들어앉은 이 미술관은 도시의 번잡과 소음으로부터 비켜나, 한 시대의 삶과 사랑을 회고하게 해 준다. 그런 뜻에서 전쟁통에 잠깐 머물다 간 화가 이중섭을 기억하는 이 도시의 품은 어쨌든 넉넉하다고 접어주어도 좋을 성싶다.

2010. 2. 23. 낮달

'이 풍진 세상에 > 여행, 그 떠남과 이름의 기록' 카테고리의 다른 글

| 그 절집 아래 ‘만 마리 물고기 떼’를 보았는가 (0) | 2020.03.22 |

|---|---|

| [유럽여행-루체른]이제 ‘부자 나라’ 스위스에 ‘빈사의 사자’는 없다 (0) | 2020.02.07 |

| 함양 상림(上林)에서 최치원을 생각한다 (0) | 2020.01.02 |

| 겨울 여행, ‘눈꽃 전차’를 만나다 (0) | 2019.12.29 |

| 수백 년간 연못에 ‘수장된 비석’의 정체 (0) | 2019.12.24 |

댓글