‘입말’과 ‘글말’

더는 입말[구어(口語)]과 글말[문어(文語)]을 구분하지 않아도 되는 상황을 학교에서는 ‘언문일치’라고 가르친다. 이른바 언문일치 시대가 열린 것은 개화기를 지나면서였다. 원래 ‘언문일치’란 ‘우리말을 한문 문장이 아닌 국문체 문장으로 적고자 하는 개념’이었다. 곧 문장을 구어체로 적고자 하는 것이었다.

그러나 구어체와 문어체가 일치하는 게 현실적으로 어려운 것은 그것들이 본질적으로 성격으로 달리하는 문체이기 때문이다. 문어체는 문어체답고, 구어체는 구어체다운 면모를 갖추는 게 이상이지, 그 둘이 아무 차별성 없이 일치하는 것이 반드시 바람직한 것도 아닌 까닭이다.

음성언어로 구현되는 구어와 문자로 기록되는 문자언어인 문어의 차이는 적지 않겠으나 가장 중요한 차이는 구어가 날것이라면 문어는 곰삭힌 말이라는 점이 아닐까 싶다. 구어는 특히 일상의 삶에서 체득한 어법을 기초로 하고 있다는 점에서 교육을 통해 이루어지는 문어에 비기면 훨씬 살아 있는 말이라 할 수 있는 것이다.

나는 우리네 부모님 세대가 마지막 입말 사용자였다고 생각한다. 이들은 무엇보다도 신식 교육을 받지 않았기 때문에 어색한 문어를 사용하는 일이 거의 없다. 이들은 자라면서 어른들을 통해서 배운 토속적인 구어를 몸에 붙이고 산 이들이었기 때문이다.

해방 후의 미국식 신교육을 받은 세대들이 문어에 길들어지는 과정은 얼마든지 유추해 볼 수 있다. 우리 세대는 ‘아이 해브 어 북(I have a book)’을 ‘나는 하나의 책을 가지고 있다’는 방식으로 배우면서 ‘아무리 강조해도 지나치지 않다’ 따위의 미국식 표현에 쉽게 익숙해져 갔다. 그것은 결국 우리가 부모님 세대로부터 배운 구어에서 점점 멀어지는 길이 아니었던가 말이다.

나는 무엇보다도 부모님이 자유자재로 구사하던 비유와 속담을 제대로 배우지 못한 것을 매우 안타깝게 여기고 있다. 또 상황마다 적절히 쓰던 토속적 어휘들도 그립다. 선친께서 즐겨 쓰시던 ‘호작질’도 그렇고 ‘저지레’도 그렇다. [관련 글 : ‘호작질’과 ‘저지레’ ]

‘매조지다’와 ‘매조지하다’(?)

표준어가 정도 이상으로 언어의 준거 노릇을 하다 보니 표준어를 방언으로 알고 있는 경우도 적지 않은 듯하다. 경상도 사람들이 유난히 많이 쓰는 말 가운데 ‘식겁(食怯), 식겁하다’가 대표적인 예다. 우리는 아예 이 말을 ‘시껍하다’로 표기하면서 이게 갈데없는 방언으로만 알았었다. 그러나 이 말은 ‘뜻밖에 놀라 겁을 먹음’이라는 뜻의 한자어로 사전에 실린 표준어다.

우리 부모님께서 즐겨 쓰신 말인 ‘매조지다’도 마찬가지다. ‘일의 끝을 단단히 단속하여 마무리하다’는 뜻의 동사로 쓰이는 이 말은 명사 ‘매조지’로도 쓰인다. 40대 중반을 넘기면서 우연히 머릿속에 떠오른 이 말을 나는 매우 ‘생광스럽게’(이 말도 부모님으로부터 배운 것이다) 사용하고 있다.

일을 마무리하되 어설피 하는 게 아니라 ‘맵짜게’(이 역시 어머니에게서 배운 말이다. 여기선 ‘성질 따위가 야무지고 옹골차다’의 뜻으로 새길 수 있겠다) 한다는 뜻으로 보면 ‘매조지다’는 그런 의미를 제대로 드러내는 낱말 같지 않은가.

내가 이 낱말을 쓰기 시작한 것은 40대 중반께부터다. 어느 날, 부모님께서 즐겨 쓰시던 그 말이 불현 듯 떠올랐고, 그걸 입 밖에 내면서부터 그것은 ‘나의 언어’가 되었다. 일상 속에서 입에 붙여 쓰게 되면서 나는 이 말이 가진 울림을 새록새록 느낄 수 있게 된 것이다.

표준말이었지만 이 말이 공식 매체에서 쓰인 건 별로 오래되지 않은 듯하다. ‘매조지다’는 주로 스포츠 기사에서 주로 쓰인다. 어저께 구글에서 ‘매조지다’로 검색하니 온라인 오프라인 할 것 없이 여러 매체에서 이 낱말을 쓴 기사가 떴다.

이들 기사에서 확인할 수 있듯 이 낱말은 ‘매조지다’와 ‘매조지하다’의 두 가지 형식으로 쓰이고 있다. 그러나 현재 <표준국어대사전>에 표제어로 올라 있는 말은 명사 ‘매조지’와 동사 ‘매조지다’뿐이다. 인터넷의 우리말 관련 기사에서 상당수는 ‘매조지하다’가 ‘매조지다’를 잘못 쓴 것으로 설명하고 있다.

‘매조지하다’를 잘못으로 설명하는 근거는 ‘매조지다’가 명사에 접사 ‘-하다’가 아닌 어미 ‘-다’가 붙어 동사가 되는 낱말로 보기 때문이다. 우리말은 명사에다 ‘-다’를 붙여 동사를 만드는 형식(이를 ‘영 파생zero modification’라 한다)이 꽤 있다. 이를테면 ‘가물다, 누비다, 되다, 띠다, 뭉치다, 배다, 빗다, 보풀다, 신다, 안다, 품다’ 따위가 그것이다.

어근인 명사에다 ‘-다’를 붙여서 만든 말이므로 당연히 ‘-하다’를 붙이는 파생이 불가능하다. ‘가물다’ 대신 ‘가물하다’나 ‘누비다’ 대신 ‘누비하다’로 쓸 수 없다는 얘기다. ‘매조지’의 어원이 무엇인지는 알 수 없지만 ‘매조지다’의 어근으로 볼 경우, 이 설명의 개연성은 충분하다.

<한겨레신문>이나 <동아일보>, <서울신문>에서 ‘매조지하다’를 쓰고 있으니 그 근거가 맹탕은 아닐 듯했다. ‘국립국어원’ 트위터에 “‘매조지하다’로 쓸 수 있다”는 구절이 떠 있다. 국립국어원의 ‘온라인 가나다’에 물었다.

“표준국어대사전에는 ‘매조지’(명사)와 ‘매조지다’(동사)로만 나옵니다. 인터넷에서 검색되는 대부분의 자료에서는 ‘매조지하다’가 잘못이라고 되어 있습니다. 그런데 얼핏 보니 국어원 트위터에 “‘매조지하다’로 쓸 수 있다”는 내용이 있네요. 그 근거가 무엇인지…….”

이틀이나 걸려서 답을 받았는데 좀 허무하다. 근거를 물었는데 답만 달랑 내민 것이다. ‘매조지하다’가 쓰일 수 있는 말이라면 ‘매조지’ 아래에 표제어로 올리고 용례를 왜 붙이지 않았을까. 궁금증은 더 깊어지는데, 입맛이 쓰다.

“일의 끝을 단단히 단속하여 마무리하는 일”이라는 뜻을 나타내는 ‘매조지’ 뒤에는, 동사를 만드는 접미사 ‘-하다’가 붙어, ‘매조지하다’라는 동사가 만들어질 수 있습니다.

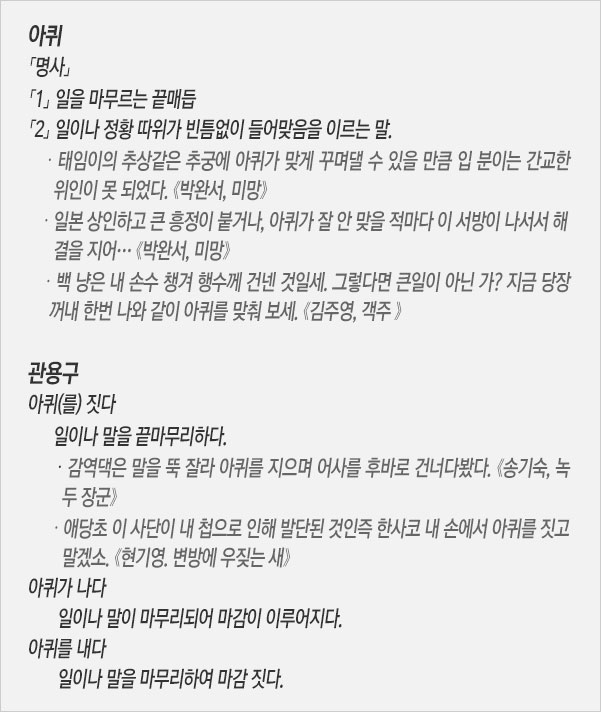

‘아퀴’와 ‘아퀴를 짓다’

‘매조지다’와 비슷한 뜻으로 ‘아퀴’가 있다. ‘일을 마무르는 끝매듭’, ‘일이나 정황 따위가 빈틈없이 들어맞음을 이르는 말’로 쓰이는 명사다. 대체로 ‘아퀴를 짓다’와 같은 관용어의 형태로 주로 쓰인다. 이 말을 나는 누군가가 쓴 글에서 배웠고 지금도 가끔 쓰는 편이다. 사람들은 대체로 문맥 속에서 이 말의 뜻을 새겨내는 것 같다.

“매사를 ‘아퀴’를 지어 제대로 ‘매조지자’!”로 쓰면 아주 제격인 낱말들이다.

생각난 김에 사전에서 우리 어릴 적부터 써 온 ‘아재, 아지매’를 찾아보았다. 그런데 ‘아재’는 ‘아저씨의 낮춤말’로 풀이하고 있으나, ‘아지매’는 ‘방언’으로 설명하고 있다. 경상도 지역에서는 숙항(叔行, 아저씨뻘)이면 남자는 모두 ‘아재’고 여자는 모두 ‘아지매’다.

어릴 적에 나는 고모부를 ‘새 아재’로, 형수는 ‘새 아지매’로 불렀다. 혼인으로 인해 이루어진 관계여서 관형사 ‘새’를 붙여서 만든 호칭이다. ‘자형’은 그래서 당연히 ‘새 형님’이 되었다. 그래서일까. 경상도에선 ‘아저씨’나 ‘아주머니’로 부르는 이들은 모두 ‘남’이다. 내 인척이면 ‘아재’거나 ‘아지매’라는 말이다.

우리 표준어는 시대 변화에 따라 다소 문턱이 낮추려 하는 듯하지만, 여전히 뜻이 풍부한 방언을 표준어의 범주로 받아들이려는 데 인색해 보인다. 표준어의 정통성을 지키려는 것이긴 하겠지만, 일상과 삶 속에서 구어를 붙이고 사는 이들에겐 적잖이 서운한 노릇이 아닐 수 없다.

2014. 10. 15. 낮달

'이 풍진 세상에 > 가겨 찻집' 카테고리의 다른 글

| 줄여 쓰기- ‘난쏘공’에서 ‘열폭’까지 (0) | 2021.05.19 |

|---|---|

| 야구 선수 ‘진갑용’은 ‘진감뇽’인가, ‘진가뵹’인가? (0) | 2021.05.17 |

| 불붙은 대선, ‘말과 말’ 사이 (0) | 2021.04.25 |

| 세종 나신 곳 이웃에 웬 ‘영어 도서관’? (0) | 2021.04.16 |

| ‘오포세대’와 ‘일자리˙주거 절벽’의 세상…2014년 새말 (0) | 2021.03.26 |

댓글

낮달2018님의

글이 좋았다면 응원을 보내주세요!

이 글이 도움이 됐다면, 응원 댓글을 써보세요. 블로거에게 지급되는 응원금은 새로운 창작의 큰 힘이 됩니다.

응원 댓글은 만 14세 이상 카카오계정 이용자라면 누구나 편하게 작성, 결제할 수 있습니다.

글 본문, 댓글 목록 등을 통해 응원한 팬과 응원 댓글, 응원금을 강조해 보여줍니다.

응원금은 앱에서는 인앱결제, 웹에서는 카카오페이 및 신용카드로 결제할 수 있습니다.