2009 동강국제사진제를 찾아서

월요일 오후에 가족이 영월을 행해 떠난 것은 순전히 거기서 베풀어진다는 ‘동강국제사진제’ 때문이었다. 이틀간 말미를 얻은 딸애가 제 동생과 함께 영월 여행을 하기로 했다고 했을 때만 해도 우리는 그런가 하기만 했다. 남은 어른들에게 별로 할 일이 없다는 걸 안 아이들은 곧 가족여행으로 계획을 수정한 것이다.

사진기를 메고 다니긴 하지만, 나는 한 번도 자신을 사진가라고 생각하지 않기 때문에 정작 그런 전시회 따위는 무덤덤하게 지나치는 편이다. 그러나 아이들은 사진을 찍는 것과는 무관하게 사진전을 은근히 즐기는 듯했다. 나는 정작 엄두도 내지 못했건만, 아이들은 서울에서 열린 ‘로버트 카파 전’과 ‘매그넘 전’도 다녀온 것이다.

예정에 없었던 영월 여행은 그러나 시간이 너무 짧았다. 점심을 먹자마자 출발했지만, 우리가 영월에 도착했을 때는 이미 네 시가 가까웠다. 우리 내외는 영월이 두어 번 들른 곳이었지만 아이들에게는 초행이었다. 나는 사진전 몇 군데를 둘러본 뒤에 청령포를 다녀오는 여정을 그리고 있었다. 그러나 앞서 말했던 시간이 너무 짧았다.

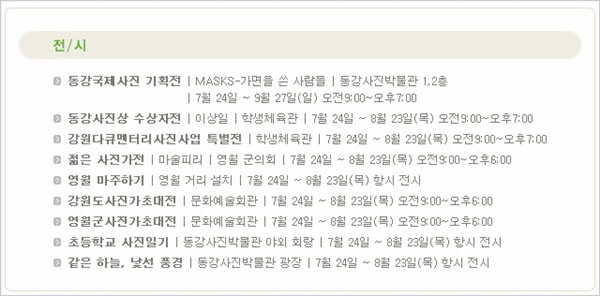

우리는 가장 가까운 장소부터 하나씩 전시회를 섭렵해 갔다. 맨 처음 들른 곳은 영월군의회. 로비와 복도에서 열리고 있는 ‘젊은 사진가전 마술피리’는 실험적인 작품들이 빛났다. 이웃한 영월 사진박물관을 바라보며 우리는 잠깐, 이 도시가 ‘읍’이라는 사실을 새삼 확인했다.

의회 로비 앞에서 만난 공무원으로 보이는 중년은 좀 겸연쩍다는 듯이 영월은 인구 4만의 조그만 동네라고 말했다. 그러나 우리는 ‘안동시에서 왔는데 영월이 안동보다 훨씬 멋진 곳’이라고 말해 주었다. 공치사가 아니라 정말이었다. 나는 영월이 가진 인상이 마음에 들었다. 그간 들렀을 때와는 또 다른 감정이었다.

영월 사진박물관 앞 광장에서는 ‘영월 마주보기 전’이, 박물관으로 오르는 언덕바지에선 ‘권혁재의 흑과 백 그리고…’전이 열리고 있었다. 야외에 전시된 두 사진전도 흥미로웠다. 박물관에서 유료로 열리고 있는 전시는 ‘마스크-가면을 쓴 사람들’ 전이었다. 가면 속에 숨은 사람들의 모습은 그로테스크했지만, 기실 인간의 숨겨진 모습은 훨씬 더 기괴할지 모르겠다.

영월학생체육관에서 열린 전시는 2009년 동강 사진상 수상자로 선정된 작가 ‘이상일 전’과 ‘강원 다큐멘터리 사진사업특별전’이다. 작가 이상일은 ‘망월동’과 ‘으므니’, 등의 흑백사진 시리즈를 내놨고, 강원도의 가치에 대한 인식을 높이고, 사진예술을 통하여 강원도를 기록·보존하여 활용하고자 하는 다큐멘터리 사진도 오래 눈길을 끌었다.

서둘러 전시회 구경을 마치고 나오자, 체육관 왼편에 잔디가 깔린 운동장이 파랗게 펼쳐져 있었다. 연두색 펜스와 소나무 너머로 산뜻하게 펼쳐진 운동장의 모습은 산뜻했다. 나는 한 번 더 영월, 정말 괜찮네 하고 중얼거렸다. 좋네요. 축구를 즐기는 아들애도 고개를 끄덕였다. 운동장 트랙을 돌고 있는 중년 남자에게 나는 큰 소리로 물었다.

“거기, 인조잔디인가요?”

“아니요. 천연잔디에요.”

나는 동강 쪽과 청령포를 양손에 나눠 쥐고 잠깐 그 무게를 가늠해 보았다. 시간이 많지 않다, 동강과 청령포 중 어느 쪽을 추천하겠냐고 묻자 사진박물관의 여직원은 가까우니까 두 군데 다 들러보라고 충고했다. 우리는 청령포를 향했는데 이런, 청령포는 바로 지척에 있었다.

‘영월’ 하면 무엇이 떠오르는가. 영월은 내게 단종과 엄흥도(嚴興道), 그리고 왕방연(王邦衍)으로 떠오르는 역사적 고장이다. 영월은 또, 영화 ‘라디오 스타’의 배경으로 기억되는 소도시다. 영월은 아직도 고향에 돌아가지 못한, 내가 아는 어떤 여자나 남자의 고향일지도 모른다.

숙부 수양대군에게 영월로 쫓겨 온 단종은 금부도사 왕방연이 가지고 온 사약을 받아 마시고 죽었고, 그 시신은 동강 물에 던져졌다. 그때 단종의 시신을 건져 장사 지낸 이가 당대의 의인 호장(戶長) 엄흥도였다. 글쎄, 나는 권력 투쟁에 쫓겨나 죽임을 당한 어린 임금보다는 그에게 사약을 전한 금부도사와 죽은 선왕을 장사 치른 향리의 삶이 훨씬 극적이라고 느꼈다. 극적이라고 하더라도 그걸 어찌 죽음에 비기겠는가만.

천만리 머나먼 길에 고운 님 여의옵고

내 마음 둘 데 없어 냇가에 앉았으니

저 물도 내 안 같도다. 울어 밤길 예놋다.

사약을 건네 왕을 죽음에 이르게 한 금부도사의 심경이나 동강과 서강의 합류 지점에서 열여섯 어린 소년 왕의 주검을 건져낸 지방 호장의 그것이 무어 다르겠는가. ‘저 물도 내 안 같도다’의 정서는 지금도 아리게 마음에 닿아온다.

영월 읍내에는 단종의 능, 장릉(莊陵)이 있다. 나는 거기를 연거푸 세 번쯤 들렀었다. 상상력이 부족한 걸까. 나는 어린 단종의 죽음이 별로 실감 나지 않았다. 그 덩그런 능묘가 슬펐을 뿐이었다. 장릉의 ‘장’자도 자꾸만 ‘노루 장(獐)’자로만 여겨진다.

전설은 눈 속에서 단종의 시신을 거둬 묻을 곳을 찾던 엄흥도가 노루가 앉아 있다 달아난 자리에서 잠시 쉬었는데 지게가 땅에서 떨어지지 않아 그대로 묻은 곳이 지금의 장릉이라고 전해온다던가. 장릉은 추봉(追封)된 능의 예에 따라 무인석이 없어 쓸쓸하기만 하다. 유일하게 강원도의 오지에 남은 왕의 무덤, 영월 사람들은 단종의 한을 자신들의 슬픔으로 갈무리하게 되었던 것일까.

영월의 슬픔, 단종의 눈물은 오히려 청령포에서 겹다. 청령포(淸泠浦)는 동·남·북 삼면이 물로 둘러싸이고 서쪽으로도 험준한 암벽이 솟아 있다. 따라서 나룻배를 이용하지 않고는 밖으로 출입할 수 없는 마치 육지 속의 외로운 섬 같은 곳이다. 단종은 이 적막한 곳에 갇힌 채 유배 생활을 했다.

도선장(渡船場)으로 내려가는 언덕바지에서 바라보는 푸른 강물, 강 건너 소나무숲 등이 어우러지는 풍경도 애잔하다. 짧은 강폭의 서강을 가로질러 도선이 관광객을 나른다. 사람들은 무심하게 청령포와 뭍을 오가지만 청령포에 서린 어린 임금의 한이야 한갓진 옛이야기일 뿐이다.

청령포에 복원한 단종 어가(御家)를 돌아 나오니 어느새 해는 한 뼘이나 기울었다. 서둘러 우리는 동강으로 차를 달렸지만, 동강에는 이미 사람들이 너무 많다. 우리는 어라연 어귀까지 갔다가 바로 차를 돌렸다. 이미 저녁이 가까웠기 때문이다.

영월(寧越)은 ‘편히 넘는’ 곳이다. 영월 동북쪽에 있는 태백산맥을 안전하게 넘어갈 수 있는 고장이라는 뜻이다. 그러나 사통팔달, 이 나라는 온 고을을 촘촘하게 잇는 도로의 왕국이니 거기서 경상도 안동 쪽으로 가는 거야 편안하고도 남음이 있겠다.

영월읍 외곽을 도는 우회도로를 빠져나오면서 나는 영월을 고향으로 가졌거나 영월에서 한 시절을 보냈던 어떤 사람을 떠올렸다. 그리고, 그가 쉬 고향에 돌아갈 수 있기를 아주 간절히 바랐다. 물론 영월을 고향으로 둔 그 사람이 나는 누구인지 여전히 기억하지 못한다.

2009. 8. 10. 낮달

'이 풍진 세상에 > 여행, 그 떠남과 이름의 기록' 카테고리의 다른 글

| 강원도 산골 마을 영월, ‘사진 축제’에 걸다 (0) | 2019.08.22 |

|---|---|

| 하동 평사리, 그 ‘허구와 현실의 경계’에 서다 (0) | 2019.08.22 |

| [세계유산–한국의 서원] ① 소수서원, 서원도 사액도 최초였던 백운동서원 (0) | 2019.07.10 |

| 남명 조식, 경상우도의 ‘의(義)’가 그에서 비롯하였다 (2) | 2019.06.18 |

| 원주, 허물어진 절터를 찾아서 (0) | 2019.06.18 |

댓글