샛강, 마음속을 흐르는 강

‘샛강’은 “큰 강의 줄기에서 한 줄기가 갈려 나가 중간에 섬을 이루고, 하류에 가서는 다시 본래의 큰 강에 합쳐지는 강.”(표준국어대사전)이다. 큰 강이 흐르는 지역에는 샛강이 있기 쉽다. 인터넷에 ‘샛강’을 치면 뜨는 것은 ‘여의도 샛강’이다.

샛강, 잔뼈가 굵은 추억의 강

‘샛강’은 소설의 배경이 되기도 했다. 1970년대에 소설가 이정환은 ‘창작과 비평’에 장편소설 <샛강>을 연재했다. 서울 서북쪽 샛강 가에 사는 변두리 서민들의 고달픈 삶을 다룬 작품인데, 작품을 띄엄띄엄 읽었던 같긴 한데 내용은 전혀 기억나지 않는다.

내 기억 속의 샛강은 내가 자란 고향 앞을 흐르던 낙동강의 샛강이다. 칠곡군 약목면 앞을 흐르는 꽤 깊고 유속도 빠른 낙동강 본류 이쪽으로는 드넓은 백사장이 펼쳐졌고, 그 끝에 내가 초등학교에 다니던 때 조성한 미루나무 숲이 있었다. 미루나무 숲과 우리 동네 사이에 길쭉하게 흐르다 갇힌 물줄기가 바로 우리의 샛강이었다.

그 강은 내 ‘잔뼈가 굵은’ 곳이다. 나는 거기서 혼자서 헤엄을 익혔고, 여름이면 동무들과 아예 거기서 살았다. 온몸을 새까맣게 태워 마침내 허물이 벗겨져도 좋았다. 우리가 거기서 건져 올린 ‘말조개’라 불렀던 커다란 민물조개는 또한 얼마나 많았던가.

본류와 샛강 사이에 드넓게 펼쳐진 모래밭, 우리가 ‘몰개박실’이라고 불렀던 그 백사장의 모래 언덕[사구(砂丘)]들은 아이들에게 훌륭한 놀이터였다. 사구 아래엔 상류로부터 흘러온 진흙이 밭을 이루었는데 햇볕에 바짝 말라 갈라진 지표면은 마치 공작시간에 활용하는 소나무 껍질 같기도 했다.

고향을 떠난 지 어느덧 20년, 이제 그 강변은 예전의 그것이 아니다. 가장 먼저 미루나무 숲이 베어져 사라진 것이 내 기억의 끝이다. 그리고 지금 그 모래밭도 샛강도 사라졌다. 대신 대규모 준설로 호수로 변한 강의 끝에 거대한 구조물이 물을 막아 버렸다. 그게 내가 태어난 동네 아래쪽에 세워진 ‘칠곡보’다.

가 봐야지, 가 봐야지, 하면서도 나는 아직 고향의 강을 찾지 못하고 있다. 지나는 길마다 흘낏 칠곡보를 흘겨보고 말았을 뿐이다. 모래밭에서 뒹굴다 멱을 감았던 본류를 가로질러 다리가 세워지고 있고 멀쩡한 4차선 도로가 개통되었는데도 강변에는 새 도로가 건설되고 있다.

‘습지 생태공원’이 된 지산동 샛강

구미에 샛강이 있다는 걸 알게 된 것은 불과 얼마 전이다. 어디 연꽃 자생지가 없느냐고 물었더니 토박이 동료가 지산동 샛강을 소개해 주었다. 시가지 외곽에 낙동강 본류가 흐르고 있다는 것을 전혀 모르지 않는데도 ‘샛강’이라는 이름은 낯설었다.

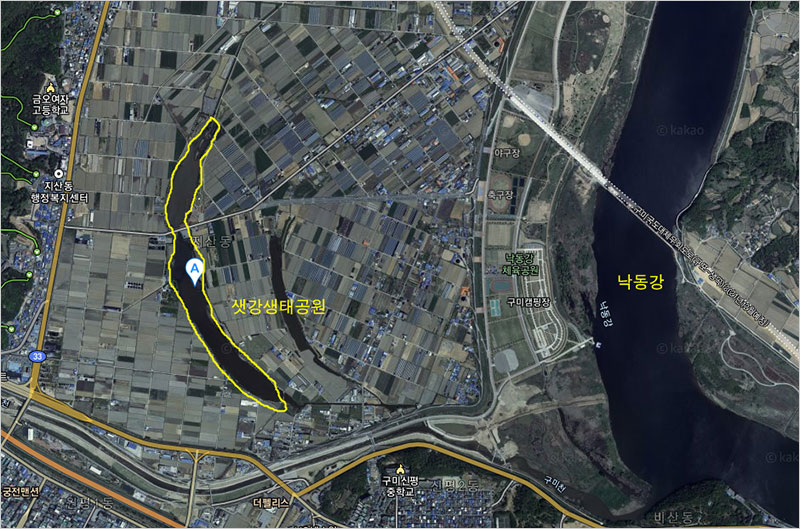

모두 세 차례에 걸쳐서 샛강을 다녀왔다. 그러나 다음의 스카이뷰로 오른편의 낙동강 본류를 확인하기 전까지는 ‘샛강’이라는 이름이 잘 다가오지 않았다. 샛강은 여의도 샛강과 마찬가지로 습지 공원으로 조성, 지산 샛강생태공원이 되어 있었다.

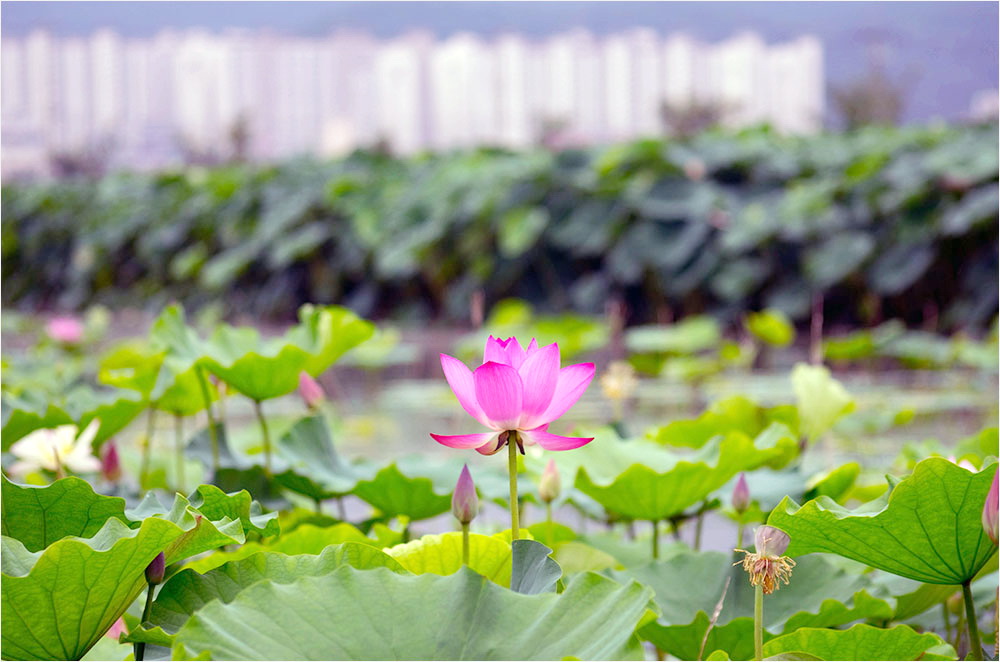

길가의 이정표를 보지 못해 처음엔 지나쳤다고 되돌아왔다. 그냥 그만그만한 저수지 정도로 생각했는데 강을 가득 메우고 있는 검푸른 연 군락이 만만치 않은 장관이었다. 강변의 정자 ‘연화정’에서 더위를 식히고 있던 촌로들과 잠깐 얘기를 나누었다.

“여기가 샛강입니까?”

“그렇소. 늪이라고 알면 돼.”

“강 본류는 어느 쪽이지요?”

“저 건너편이지.”

“연꽃은 원래부터 있던 건가요?”

“나중에 더 심었지, 뭐.”

글쎄, 모르긴 해도 샛강이 늪으로 바뀐 과정은 짐작할 만하다. 지류(支流)의 기능을 잃게 된 샛강은 자연 유속이 느려지면서 늪으로 바뀌었고, 독자적인 생태를 이루게 되었을 것이다. 물론 샛강의 물길이 본류와 완전히 끊어진 것은 아니다. 샛강은 호수의 남쪽 말단부에서 좁은 콘크리트 유출수로 낙동강과 이어지고 있었다.

전체 면적 4.88km²의 샛강은 낙동강의 망상하천(網狀河川) 또는 본류가 변한 우각호(牛角湖性) 습지다. 망상하천(braided river)은 ‘강이 그물 모양으로 얽혀 흐르는 모양의 하천’을 이르고 우각호는 ‘낮은 평야 지대를 사행하던 하천이 끊겨 생긴, 쇠뿔 모양의 호수’다.

습지로 바뀌면서 샛강은 연, 줄, 가래, 마름, 물옥잠 등의 식물상과 잉엇과 어류(붕어, 가물치), 식용 달팽이, 황소개구리, 왜가리, 백로, 논병아리 등의 동물상을 가진 생태계를 갖추었다. 4대강 사업으로 해평습지가 사라지면서 샛강은 인근에 남은 마지막 습지가 되었다. 낙동강 본류와 멀찍이 떨어져 있어 화를 면한 셈이다.

역시 샛강에서 가장 두드러지는 것은 연 군락이다. 길쭉한 습지의 왼쪽을 가득 메우고 있는 연 군락은 좀 위압적이라 할 만하다. 습지의 오른쪽은 따로 관상용으로 심은 어린 홍련과 백련이 띄엄띄엄 자라고 있다. 그 가운데로 데크로 지은 다리가 오른편으로 돌려놓은 기역(ㄱ) 자 모양으로 나 있다.

내 경험으로 연꽃은 오전에만 꽃잎을 연다. 오후만 되면 서서히 잎을 오므려 닫아버린다. 첫 방문은 오후 4시가 겨워서였다. 숨 막히는 더위 속을 달려왔는데 모든 꽃잎은 약속이나 한 듯 얼굴을 가리고 있었다. 두 번째는 오후 1시가 조금 지난 때였다. 혹시나 했지만 ‘역시나’였다.

마음속에 흐르는 강

세 번째 방문은 오전 10시께였다. 예상하였듯 이번에는 아이들 말로 ‘대박!’이었다. 데크 다리 오른편 수면에 흐드러지게 피어난 흰빛과 분홍빛 꽃송이의 행렬이 화려했다. 정자에서 쉬고 있던 촌로가 올해 들어 꽃이 가장 많이 핀 듯하다고 했을 정도였다.

주변에 접시꽃과 코스모스, 금계국 따위의 꽃이 줄지어 피어 있었지만, 그것들은 수면에 가득 핀 연꽃 때문인지 오히려 초라해 보였다. 주황색 제복을 입은 한 무리의 어린이집 원아들이 종종걸음을 치며 강변을 한 바퀴 돌고 있었다. 안녕하세요, 교사의 지도에 따라 아이들은 두 손을 모으고 얌전히 절을 했다.

연 군락으로 조성된 샛강은 이름만 샛강이지, 더는 강이 아니다. 그것은 마을 사람들의 말대로 늪이고 습지라 부르는 게 옳겠다. 그러나 이 샛강을 여름날 멱을 감던 곳으로 기억하는 사람들에게는 여전히 샛강일 것이다. 이미 사라져 버렸지만 내가 고향의 샛강을 여전히 마음속에 간직하고 있는 것처럼.

2012. 8. 12. 낮달

이 글을 쓴 것은 경북 북부 지방에서 17년 동안의 타향살이를 마치고 고향 인근으로 돌아온 2012년이다. 그때 이미 고향에는 부모님 산소 외엔 아무것도 남아 있지 않았으니, 그냥 나는 마을을 짐짓 외면하고 스쳐 가곤 했다.

고향마을을 한눈에 내려다본 것은 지난 5월이다. 낙동강을 가로질러 새로 길이 뚫렸는데, 그 교각 위에서 마을 주변을 샅샅이 조감할 수 있었다. 내가 없어졌다고 생각했던 샛강이 살아 있었다. 사진에서 보듯 샛강은 완전히 다른 강인 것처럼 보였다.

견고한 수문으로 막아 놓은 샛강의 물은 만만치 않아 보였다. 원래 샛강의 수량은 강수량에 따라 줄었다고 늘곤 했다. 물길을 막아 일정량의 수위를 유지하는, 이른바 ‘4대강 사업’의 모습이 그대로 드러난 샛강의 모습을 보고 나는 씁쓸히 발길을 돌렸다.

2019. 7. 15. 낮달

'이 풍진 세상에 > 선산(구미) 이야기' 카테고리의 다른 글

| 시골 벽화마을엔 우리 자신의 모습이 있다 (0) | 2019.06.20 |

|---|---|

| 오래된 도시, 그 벽화마을의 ‘적요(寂寥)’ (1) | 2019.06.20 |

| 산천은 의구하되 인걸은 간데없다 (0) | 2019.05.19 |

| ‘김일성과 동급’ 허형식 장군은 서훈받을 수 있을까 (0) | 2019.04.06 |

| 100년 지나 성주 사람들은 ‘앵무’도 ‘앵무들’도 잊었다 (0) | 2019.03.23 |

댓글