만보기 차고 걷기

만보기 또는 만보계라는 물건이 있다. 말 그대로 일정 시간 걸음수를 기록하는 장치다. 걷기 운동이 정착되면서 사람들은 이 물건을 허리춤에 차고 자신의 운동량을 계산해 보게 된 것이다. 시중에 나와 있는 만보기는 아주 값싼 중국산에서부터 값이 꽤 나가는 국산과 일본산 제품 등 여러 가지가 있다.

만보기 차고 걷기

만보기를 몸에 지니기 시작한 건 안동에서부터다. 30분 거리인 학교에 짬짬이 걸어 다니게 되면서 만보기 하나를 샀고, 그걸 지금까지 지니고 있으니 햇수로 치면 4, 5년도 훨씬 지난 셈이다. 얼마 전에 전지가 다 돼 문방구에서 전용 전지를 사서 갈아넣었다.

만보기 중에는 열량 계산까지 해주는 놈도 있지만 내 만보기는 아주 기본적인 기능, 즉 걸음 수만 측정하는 물건이다. 아침에 집을 나서면서 허리띠에 차고 리셋 버튼을 눌러두면 종일 이놈은 주인의 걸음 수만큼 혼자서 돌아가는 것이다.

학교에서 종일 근무하면 만보기에는 3,000 전후의 숫자가 찍힌다. 한 네댓 시간쯤 수업, 각종 업무와 점심 식사, 화장실 출입 등을 하노라면 그 정도로 걷게 된다는 얘기다. 30분쯤 걸으면 닿는 집까지 걷는 걸음도 역시 삼천 보 미만이다. 결국 걸어서 출퇴근해도 모두 8, 9천 보밖에 되지 않으니 만 보를 채우는 게 여간 어렵지 않았다.

구미로 옮기고 나서는 걸어 다니는 게 좀 어중간해졌다. 집에서 학교까지 걸으면 빠른 걸음으로도 50분쯤 걸린다. 그런데 30분쯤 걷는 데 익숙해진 내 몸의 리듬이 그 변화를 받아들이는 게 쉽지 않았다. 운동복도 아닌데다 구두를 신고 한 시간 가까이 걷는 건 발도 아프지만, 무엇보다 지루함을 견디는 게 쉽지 않다.

지난해에 한 주일에 걷는 날이 하루나 이틀에 그쳤던 건 그런 이유에서였다. 그래도 나는 한여름과 한겨울을 빼곤 꾸준히 걸어 다녔다. 늘 8천5백쯤에서 끝나는 내 운동량을 아쉬워하면서도 만 보를 채우려고 굳이 애쓰지는 않았다. 건강해지자고 하는 일에 얽매이고 싶지 않았기 때문이다.

그런데 올해 들어서는 한 번도 집까지 걸은 적이 없다. 순전히 게으름을 부린 것일 뿐 다른 이유는 없다. 덕분에 체중은 80킬로그램대 중반으로 치닫기 시작했다. 이래서는 안 되겠다고, 가을 들면서 걷는 시간을 늘렸다. 1학기만 해도 퇴근 때만 걷던 것을 출근하면서부터 걷기 시작했다. 풀 코스는 부담스러워서 버스를 타고 중간쯤에 내려서 30분쯤 걸어서 출근하고 퇴근할 때는 거꾸로 한 30분쯤 걸은 뒤 버스를 타고 귀가하는 방식이었다.

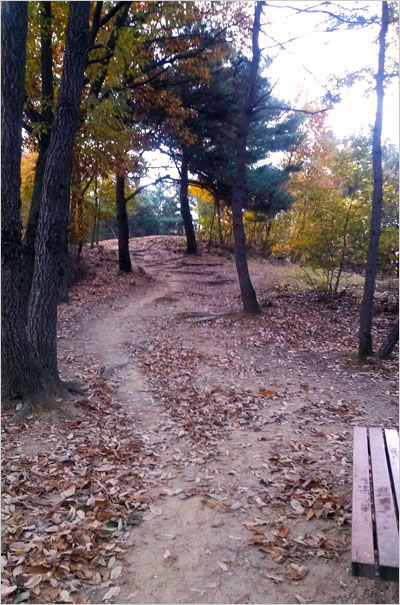

산을 넘어 출근하다

아침저녁으로 30분을 걸으니 시간으로 치면 한 시간에 가까운데, 학교에서 걷는 걸 포함해도 여전히 만 보가 되기에는 모자랐다. 걸음 수는 역시 8500에서 9천을 오르내리는 정도다. 어느 날 이야기 끝에 ‘만 보’가 쉽지 않다는 이야기를 했더니 동료 하나가 넌지시 코스를 바꿔보라는 제안을 했다.

“한 10분이면 넘으니까 부담은 없을 거예요.

적당히 운동도 되는 데다 한길 따라 매연을 마시는 것보단 훨씬 나을 겁니다.”

산행 경력이 오래된 인데, 그는 인근 산자락에 대해서는 훤하게 꿰고 있었다. 그는 내가 다니는 평지 코스 말고 산을 넘어 다녀보라고 권했다. 내가 다니는 길은 북봉산 줄기의 하나인 나지막한 산을 우회하는 것이었는데 그는 그 산을 넘어보라는 것이었다.

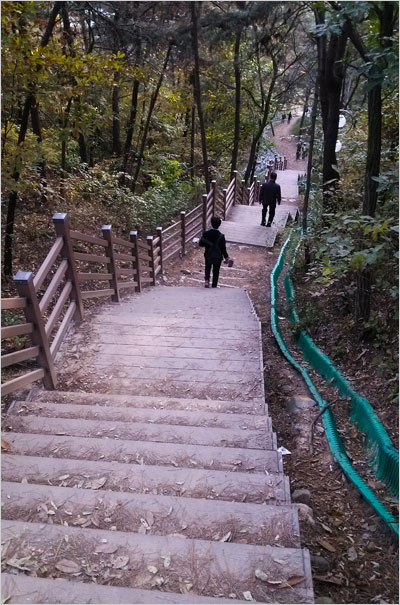

그가 가르쳐 준 대로 아파트 단지 뒷산으로 들었더니 나무 데크로 만들어 놓은 길이 있었다. 제법 물매가 가팔랐지만 짧아서 5분이면 오를 수 있었다. 간간이 운동 삼아 나온 주민들이 눈에 띄었고 뜻밖에 등교하는 중고생들이 꽤 많이 지나다녔다.

오르는데 약간 속도를 붙이면 숨이 가쁘고, 다리도 뻐근해질 정도로 아파졌다. 그러나 오르막이 워낙 짧아서 이내 내리막이 나서니 부담스럽지 않았다. 일단 오르며 긴장된 근육을 내려가며 풀어내니 기분도 상쾌했다. 첫걸음에 나는 그 길이 썩 마음에 들었다. 퇴근하면서도 같은 길을 되짚었다.

산에서 내려와서는 버스를 타고 귀가했다. 집에 들어와 혹시나 싶어서 만보기를 살펴보았는데 어럽쇼, 액정에 표시된 숫자는 10,629였다. 세상에! 만보기를 사고 처음으로 만 보를 찍은 거였다. 이렇게 간단하게 만 보가 될 줄 알았다면 진작 코스를 좀 늘일걸. 나는 휴대전화로 그 숫자를 찍어두었다.

드디어 ‘만 보’를 찍다

며칠쯤 지나자 산마루에 선 이정표가 눈에 들어오기 시작했다. 왼편으로 오르는 길에 ‘북봉산’ 표지가 선명했다. 중간에 내려가는 길이 두엇 더 있다는 걸 알았지만 긴가민가했다. 산길을 소개했던 동료가 새 길을 알려주었다.

“아, 그 위로요. 올라가면 다시 아파트 단지 끝으로 내려가는 길이 나오지요.

쭉 가면 북봉산으로 가는 에코(echo) 다리가 나오고요.”

지난 수요일 오후, 퇴근하면서 나는 산등성이를 따라 올라가는 새 길로 코스를 잡았다. 길지도 가파르지도 않은 그만그만한 산길, 주변 풍경도 괜찮았다. 집에 도착해 꺼내 본 만보기에는 10,500쯤의 숫자가 찍혀 있었다. 그랬구나. 8, 9천에다 1, 2천을 더하면 일만이 된다는 산수가 새롭게 느껴졌다.

어제 아침, 출근길에 나는 아파트 단지 끝에서 산으로 올라가는, 지난 목요일 코스를 거꾸로 탔다. 아침이어서일까. 코끝에 닿는 산의 대기가 축축하면서도 싱그러웠다. 가끔 오가는 행인들로 적막하지만은 않은 그 길을 나는 천천히 걸었다.

뭐라고 표현하기 어려운 평화로운 느낌, 마치 끝없는 길을 무심히 가고 있다는 허허로운 느낌이 가슴에 잠겨왔다. 안동의 영남산을 걷다가 갑자기 북받쳐 오르는 설움에 목이 메었던 기억과 아주 흡사한 느낌이었다. [관련 글 ‘숲을 걸으며’]

퇴근 때는 시내에 볼일이 있어서 딸애를 불렀다. 퇴근길에 걷지 않는 대신, 한 이십여 분쯤 교사 본관 건물을 몇 바퀴 돌았다. 평지를 걷는 것이니만큼 보폭을 줄이고 가속도를 붙였다. 가끔 숨이 가쁘다고 느껴지는 순간이 있을 만큼. 시내 두 군데에서 볼일을 보고 돌아와 만보기를 살피니 8,500보. 학교에서 두세 바퀴만 더 돌았으면 역시 만 보는 어렵지 않겠다고 생각했다.

필요한 것은 쉬지 않고 계속하는 것이다. 먼 길도 가벼이 시작하고 짧은 거리는 돌아가서라도 거리를 늘이는 것. 혹한이 올 때까지는 꾸준히 걸어야 한다. 그걸로 자신을 구속한다고 생각하지 말 것. 무심히 걷고 걸으면서 삿된 욕망을 재우고 자신을 비울 것. 그렇게 우정 나는 자신에게 약속한다.

2013. 11. 9. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 대구·경북 촛불 - 꺼뜨릴까, 키울까 (0) | 2021.11.29 |

|---|---|

| 트위터(twitter), ‘정치적 이슈’는 말고 새들처럼 지저귀라고? (2) | 2021.11.23 |

| 숲길의 낙엽 치우기 (0) | 2021.11.20 |

| [사진] 집회도 진화(!)한다 (0) | 2021.11.14 |

| 권정호의 <고 이경희 화백 기록전> (0) | 2021.11.13 |

댓글