어머니 생각, 기다림은 유전하는가

며칠 전부터 황석영의 장편소설 <개밥바라기별>을 읽기 시작했다. 9월 말께에 샀으니 한 달이 훨씬 넘었다. 편하게 누워서 책을 폈는데, 맨 앞은 작가의 헌사(獻辭)다.

젊은 시절 언제나 아들의 귀가를 기다리시던

어머니께 이 책을 바칩니다.

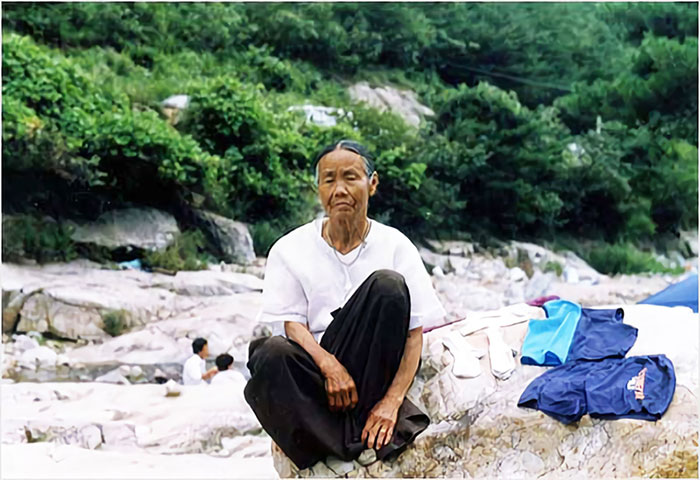

청년기를 힘들게 보냈던 작가의 헌사를 읽다 말고, 나는 자리에서 일어나 잠깐 책을 내려놓고 멍하니 앉아 있었다. 아들의 귀가를 기다리던 작가의 어머니를 생각하다 나는 6년 전에 세상을 떠난 어머니를 떠올렸고, 그예 눈물을 찔끔거리고 말았다.

고작 여섯 해 전에 세상을 떠나셨는데도 어머니가 가신 지가 너무 까마득하게 느껴지는 게 공연히 서러웠다. 돌아가신 후 아들 녀석이 쓰다가 지금은 내 서재로 쓰는 문간방 앞에 기대어 서서 현관에 들어서는 나를 반가이 맞아주시던 얼굴, 그 얼굴도 어쩐지 희미해지는 듯해서 나는 눈을 치떴다.

작가의 모친이 아들의 귀가를 기다렸듯이 내 어머니도 늘 문간방 앞에서 우두커니, 혹은 삼층 복도에서 오래도록 내 귀가를 기다리셨다. 봄, 여름, 가을, 겨울이 와도 한결같았다. 지금에야 생각하지만 어머니는 외로우셨던 것 같다. 일 나간 아들을 기다리는 게 당신께는 유일한 낙이었던 게다.

어머니께서 생애 마지막 5년쯤 치매를 앓으셨다. 그러나 정작 우리가 그걸 깨달은 것은 증세가 심각해진 다음이었다. 늘 토씨 하나 틀리지 않는 판박이 이야기를 되뇌신다든가, 공연히 화를 내거나 삐치고 하시는 게 치매 증상이라는 걸 우리는 까맣게 몰랐다. 행여 하는 짐작조차 우리는 하지 않았다.

어머니께선 그만큼 영민하신 분이었다. 어머니께선 내 서가에 있는 적지 않은 대하소설, <토지>와 <태백산맥>, <지리산>, <장길산>, <6·25> 등을 빼놓지 않고 읽으셨고 소싯적에 읽으신 삼국지와 초한지의 중요 대목을 줄줄 외우신 분이었다.

어머니는 또 고향 인근 마을에서 유일하게 한글 제문을 지으실 수 있는 어른이셨다. ‘유세차(維歲次)’로 시작하여 군데군데 ‘오호 통재(嗚呼痛哉)라’가 들어가는 제문을 어머니는 수백 편을 지으셨다. 안경을 코허리에 걸고 두리반 앞에 단정히 앉아 두루마리 제문을 쓰고 계시던 어머니의 모습을 나는 지금도 어제처럼 기억할 수 있다.

내가 이런 형식의 글이라도 어렵잖게 쓸 수 있는 건 전적으로 어머니께서 물려주신 피에 힘입은 것이다. 책을 잡으면 정신이 오히려 맑아지고, 밤을 도와 책을 읽을 수 있는 것도 당신께서 주신 재산이다. 젊어서 배우지 못했던 아라비아 숫자를 어머니께선 뒤에 스스로 깨치신 듯했으니 그 역시 당신 총명의 일부였으리라.

어머니의 증세는 돌아가시기 한 해 전부터 악화되기 시작했다. 무엇보다도 우리 내외를 향한 공격적 태도가 가장 힘이 들었다. 본마음이 아니라 병이 시키는 거라는 걸 알면서도 그걸 넘기는 게 쉽지 않았다. 너무 힘이 들어서 한번은 병원에 모셨다가 병원 쪽의 무성의한 간병과 보살핌에 분개하여 하루 만에 되 모셔 오기도 했다.

건강하실 때도 늘 내 퇴근을 기다리는 걸 낙 삼으셨지만, 병이 깊어질수록 어머니께선 거기에 더 집착하신 듯하다. 내가 사는 아파트는 복도식인데 어머니께선 아파트 마당이 내려다뵈는 복도 끝에서 나를 기다리시곤 했다. 날씨가 좋으면 상관없었지만, 찬 바람이 불기 시작하면 정작 나가 계신 어머니보다 이를 지켜보아야 하는 가족의 마음이 더 쓰이는 법이었다.

그만 들어오시라고 아무리 청해도 잘 듣지 않으시니 나중에는 바깥에 있는 내게, 빨리 오라는 아내의 전화가 득달같았다. 어머니를 찬바람 속에 내버려 둘 수 없으니 자리를 파하고 일어서야 했다. 나중에는 먼 길을 떠나는 것도 자제해야 할 정도가 되었다.

독서를 하거나 신문을 빼놓지 않고 읽으시던 당신께 어느 날부터 더 이상 책을 보는 일도, TV를 트는 일도 없어진 것은 병이 아주 깊어진 때였다. 어머니께선 이미 당신께서 자신을 제어할 능력을 잃고 만 것이다. 말수도 줄고 어린애 같아지시면서 아내의 손길은 점점 더 바빠졌다.

어느 날인가, 혼동이 아니라 더 이상 어머니께 가족들을 못 알아보게 되었다는 것을 깨달았을 때 이미 어머니는 쇠약해질 대로 쇠약해져 있었다. 먹는 데 뜻을 잃고 늘 누워 계시면서 체력은 급속히 사위었다. 워낙 강단진 몸이긴 했지만 안아보면 어머니는 마치 한 줌 같았다. 육탈(肉脫)을 거듭하면서 어머니는 백지장처럼 가벼워지셨다.

마침내 소통도 힘들어졌다. 출근하면서 어머니 방에 들러 어머니의 얼굴을 보며 고개를 끄덕여 인사를 하면 어머니께선 무심한 표정으로 나를 배웅하셨다. ‘일 나가냐’ (어머니껜 내 출근은 늘 ‘일 나가는 것’이었다.)며 ‘조심’을 당부하며 현관 앞까지 배웅하던 어머니의 모습은 이미 거기 없었다.

기력이 있을 때도 물론 소통이 쉽지 않았다. 어머니께선 늘 당신의 집착에 머물러 있었기 때문이다. 어머니의 화제는 모두 당신 위주로 기억되고 재생되며 순환되는 듯했다. 우리는 언제나 어머니의 기억 회로 안에서만 의미를 갖는 얘기를 이해하지도 못한 채 맞장구를 치거나 얼버무림으로써 그 대화에 참여할 수 있었다.

당신 속으로 낳은 자식인 나조차 알아보지 못하게 된 어머니를 내가 마치 집안의 집기처럼 바라보고 있다는 걸 깨닫고 전율하기도 했다. 소통이 막히면서 미량의 음식물만으로 목숨을 이어가고 있는 어머니를 바라보는 것은 가족 모두에게 고통스러운 일이었다.

그리하여 어머니에게 이승에서의 마지막 순간이 다가왔을 때, 우리는 모두 그것이 축복이라고 믿었다. 자식들 모두가 모인 가운데 어머니께선 편안하게 눈을 감으셨다. 모든 죽음은 슬프지만, 때로 축복된 죽음도 있는 법이다. 가족들은 어머니께서 긴 고통과 미몽의 시간을 갈무리하고 아버지께서 홀로 기다리시는 곳으로 떠나셨다고 믿기로 했다.

기다림은 마음으로 유전한다

그리고 어느새 6년이 지났다. 우리는 가끔 일상의 장면들에서 어머니를 추억하곤 한다. 봄이면 당신께서 뜯어오시던 돌미나리를, 가을이면 꿀밤묵과 호박죽을 기억한다. 그게 어머니께서 즐기시던 음식이었으므로. 빨래를 갤 때마다 아내는 어머니께서 아주 차분하게 개어놓던 수건들을 떠올리고 어머니의 마지막 순간을 생각하며 눈시울을 붉힌다.

기다림은 언제나 어머니의 것이다. 어머니는 일 나간 지아비를, 자식을 기다리고, 친정 오는 딸네를, 명절 쇠러 귀성하는 아들을 기다린다. 까치가 울면 우는 대로 까마귀가 울면 또 그것대로 어머니는 동구 밖과 삽짝 너머에서 시선을 떼지 못한다. 그게 어머니의 운명일까.

그러나 그것은 비단 어머니의 것만도 아니다. 아이들이 장성하고 자기 몫의 삶을 살게 되면 아비도 예전 같지 않다. 가장의 권위나 위엄이란 것도 기실 아이들이 자랄 때에 유효한 것이다. 이미 세대가 달라지고 생각이 갈린 자식들에게 지난 시대의 가치를 되뇌는 것은 어리석은 일일 뿐이다. 그렇게 아비에게도 기다림은 운명처럼 찾아온다.

어머니가 돌아가시고 나자, 그 기다림은 아내와 내가 물려받았다. 아이가 집을 떠나 타지에서 공부한 지 벌써 4년이 넘은 것이다. 그동안 아이는 군대도 다녀왔다. 무탈한 줄 알면서도 우리를 굳이 전화를 걸어 안부를 묻고 다음 날에는 다시 아이의 전화를 기다리곤 한다.

군대에 보내놓고는 훈련 기간 내내 우리 내외도 훈련을 받았던 것 같다. 잘하고 있으리라는 믿음이 없어서가 아니었다. 그제야 우리는 비로소 아이들이란 우리 자신을 구성하고 있는 일부였다는 걸 깨우쳤기 때문이다. 그러나 우리의 조바심 속에 아이는 심상하고 건강한 모습으로 돌아왔다.

방학을 마치고 집을 떠난 지 벌써 두 달이 훌쩍 흘렀는데 아직 아이는 집을 다녀가지 않았다. 11월 중순께나 한번 내려갈게요. 아이에게는 집이나 가족이란 언제나 거기 있는 존재일 뿐이다. 그러려니 하고 달력을 물끄러미 올려다보면서 나는 새삼스레 살아생전에 어머니가 견뎌내신 그 간절한 기다림의 시간을 생각한다.

스스로 어버이가 되면서 비로소 어버이를 새롭게 이해하게 된다는 것은 확실히 역설이다. 어버이를 잃고 난 뒤에 자신의 불효를 아파하고 슬퍼한다는 역설만큼이나 그것은 오래된 진실이다. 그리고 그것은 이 마음으로 유전하는 기다림의 시간을 사는 모든 부모가 겪어야 하는 가슴 아픈 사모곡인지 모른다.

2008. 11. 6. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 그의 ‘가을’은 풍성하고 아름답다 (0) | 2021.11.13 |

|---|---|

| [풍경] 전태일 40년의 두 집회 (0) | 2021.11.10 |

| 이 땅에서 ‘국민’으로 살아가기 (0) | 2021.10.31 |

| 무제 (0) | 2021.10.29 |

| 선물 (0) | 2021.10.21 |

댓글