해직 시절, 생계비 30만 원으로 살았다

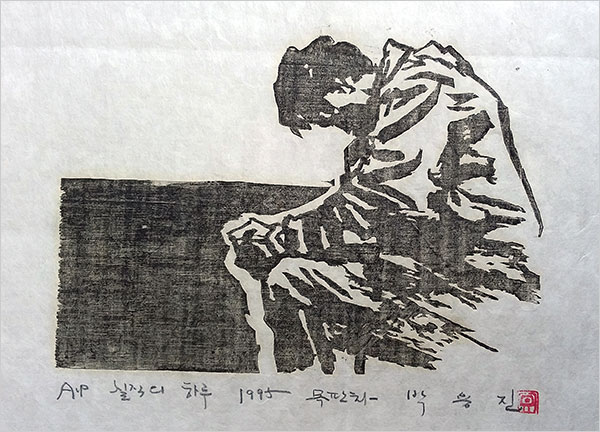

오전에 경북지부 누리집에 들어갔다가 글 한 편에 시선이 꽂혔다. 한 활동가가 ‘조합원 의견 마당’에 올린 예의 글 제목은 ‘91년 1월의 해직 교사 생계 활동 지급표’다. 지회 20주년 행사를 위해 자료를 찾다가 발견한 팩스 서류라고 한다. 얼른 감이 오지 않았는데, 첨부한 이미지 파일을 열자, 18년 전의 세월이 고스란히 떠올랐다.

1991년이면 해직 2년이 되던 때다. 1989년 9월부터 봉급은 끊어졌고, 현직 교사들이 매월 내던 1만 원의 후원금으로 조성한 ‘생계비’를 받아서 살았다. 글쓴이는 그때, 생계비 지급기준에 따라 미혼 교사에게는 20만 원이, 맞벌이하는 배우자가 있을 경우엔 15만 원이 지급되었다고 전한다.

기억이 아련한데, 첨부한 이미지 파일은 나를 비롯하여, 돈을 버는 유능한 아내를 두지 못했던 무능한(?) 가장들에게는 부양가족, 자녀 학령 등을 고려하여 생계비를 지급했던 흔적을 보여준다. 활동비와 특별수당(이게 뭐였는지는 모르겠다.)은 100%, 생계비와 교육비는 50% 지급했다고 하는데 서류에는 내가 받은 액수가 305,000원이라고 명시하고 있다.

해직 2년 차니까 한창 쪼들릴 때였는데, 생계비를 받을 때마다 부자가 된 듯 배가 불렀던 기억이 생생하다. 생계비와 교육비를 100% 받게 되면 46만 원이 된다고 서류는 전하고 있는데, 글쎄, 몇 번이나 그렇게 받았는지는 기억에 없다.

어느새, 저 낡은 전송 용지가 전하는 시간은 18년 전이다. 해직이라는 이유로 모든 자리에서 ‘회비’나 ‘분담’‘이 면제되던 시기였다. 아이들은 초등학교에 다녔는데, 막내는 늘 담임이 챙겨주는 수련장이나 우유 따위를 들고 귀가하곤 했다. 어쩌다 보니 해마다 이사를 해야 했고, 오르는 전세금을 마련하느라 빚도 적잖이 졌다.

‘없이 사는데’ 익숙해질 무렵인 1994년 3월에 나는 복직했다. 1/3의 상여금이 포함된 3월의 첫 봉급을 받았는데 봉급명세서를 보면서 그런 생각을 했다. 무슨 봉급을 이렇게 많이 주는 거야……. 나는 해직 전에 내가 받았던 봉급이 얼마쯤이었는지조차 기억할 수 없었다. 그래선지 그 첫 봉급 앞에 나는 잠시 목이 막혔었다.

그러나 ‘엄청난 봉급’이란 느낌은 잠시였다. 일상에 묻혀 살게 되면서 20년, 25년 근속의 내 봉급이 대기업 직원의 그것에 견주면 초라할 뿐이라는 걸 아프게 배웠다. 18년 전, 내가 받았던 30만 원에서 빼 쓰던 1만 원의 감격은 오늘날 내가 받는 봉급보다 더 크고 설레는 것이었다.

어느덧 복직한 지 15년째다. 아이들은 모두 자랐고, 나는 학교에서 ‘노틀’이 되었다. 세상은 얼마나 변했나. 교원노조가 합법화되고 공개적 활동이 가능해졌지만, 여전히 우리의 활동은 권력의 간섭과 탄압에서 자유롭지 않다. 일제고사 때문에 열몇 명의 교사가 학교에서 쫓겨났고, 시국선언 참여 교사를 징계하겠다는 당국의 엄포는 국민의 기본권 위에서 서슬 푸른 시대다.

18년 전의 낡은 생계비 지급표를 바라보면서 그 헐벗은 날들에도 모두가 잊지 않고 간직했던 꿈과 희망을 생각해 본다.

2009. 6. 22. 낮달

'이 풍진 세상에 > 교단(1984~2016)에서' 카테고리의 다른 글

| <조선>·<동아>, 청소년을 ‘좌파’로 내모는가 (0) | 2021.07.03 |

|---|---|

| 늦깎이 학생들의 ‘비밀’, 혹은 ‘진실’ (0) | 2021.07.01 |

| 세대 뛰어넘기 - ‘젝스키스’에서 ‘2PM’까지 (0) | 2021.06.17 |

| ‘교실 밖’의 교사, ‘교실 안’의 교사 (0) | 2021.06.17 |

| 학교는 지금 공사 중! (0) | 2021.06.14 |

댓글