남이섬엔 ‘남이’가 없다?

*PC에서 ‘가로 이미지’는 클릭하면 큰 규격(1000×667픽셀)으로 볼 수 있음.

남이(南怡)섬이 대중에게 널리 알려진 것은 드라마 ‘겨울 연가’ 때문인가. ‘겨울 연가’의 남자 주인공 ‘욘사마’가 일본에서 뜨고 일본 관광객들이 이 드라마의 무대로 몰려 들면서였던가. 그러나 나는 그 드라마에 대해서는 아는 게 전혀 없다.

인터넷 검색을 통해 나는 남이섬이 춘천시 남산면 방하리에 있는 북한강의 강 섬이라는 걸 알았다. 원래는 홍수 때에만 섬으로 고립되었으나, 청평댐의 건설로 온전히 섬이 되었고 남이 장군의 묘소 덕분에 ‘남이섬’이라 불리게 되었다 한다.

그러나 이 섬에 있는 묘소는 남이가 이 섬에 묻혔다는 전설의 결과일 뿐, 정작 남이의 묘소는 경기도 화성시 비봉면에 경기도 기념물로 지정되어 전하고 있다고 하니 그것만으로도 남이의 죽음은 예사롭지 않다.

애당초 나는 남이섬이 어디 인천 어디쯤인 섬으로 알았다. 춘천과 이웃해 있다는 걸 알게 된 것도 몇 해 되지 않았다. 춘천은 내가 사는 곳에서 중앙고속도로로 두 시간쯤이면 넉넉히 닿을 수 있는 곳이다. 길은 좋은데 교통량은 많지 않으니, 이건 최상의 조건이다.

내게 남이섬의 인상은 메타세콰이아 숲길을 거니는 아름다운 여인을 그림처럼 표현해 놓은 사진 작품이나, 욘사마 모형과 함께 사진을 찍고 있는 일본 중년 여인들의 모습으로 떠오른다. 남이섬 구경을 가야겠다고 생각한 것은 지난해부터지만, 마땅히 날짜를 잡기 어려웠다.

주말이나 공휴일을 피할 것. 이건 내가 명승이나 유적을 찾을 때 고려하는 첫째 조건이다. 인파로 북적이는 명승이나 유적지에선 정작 사람 때문에 지치고 마는 까닭이다. 마침 석탄일 다음 날이 연휴였다. 아내와 함께 오전 10시에 우리는 집을 떠났고 정오가 지나서 남이섬으로 가는 선착장에 도착했다.

입장권을 사려고 줄을 서면서 우리는 날짜를 잘못 잡았다는 걸 알았다. 끊임없이 이어지는 인파 앞에선 평일이라는 사실이 무색했다. 섬은 그렇게 우리를 맞이했다. 우리를 위해서 남이섬은 한적한 가로숫길을 준비하고 있지 않았다. 다행히 강바람이 시원했다. 우리는 천천히 섬의 중앙으로 벋은 길로 섬을 한 바퀴 돌았고, 나는 가리지 않고 꽤 많은 사진을 찍었다.

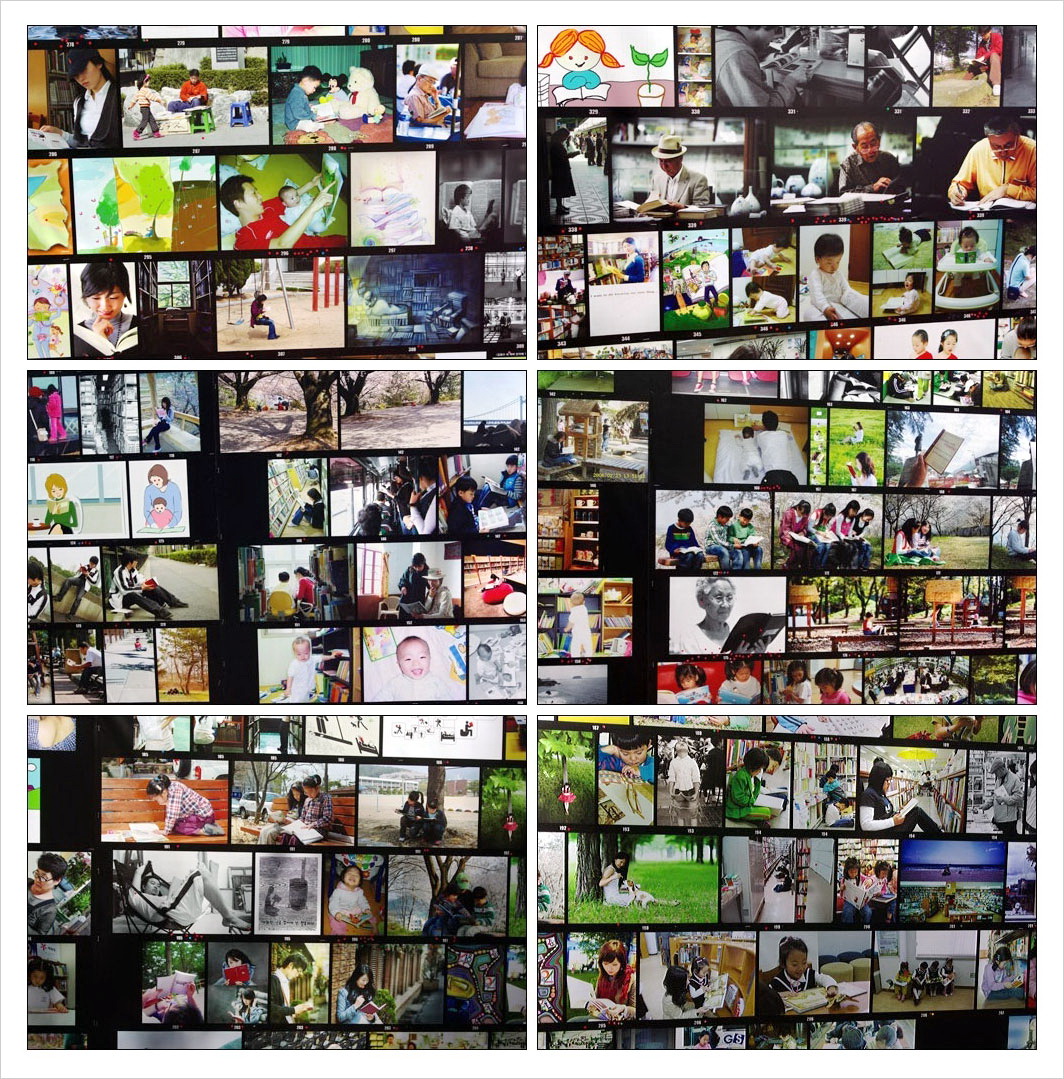

마침 섬에서는 ‘남이섬 세계 책 나라 축제’가 펼쳐지고 있었다. 국제아동도서협의회 한국위원회(KBBY)가 주최하고 세계 78개국이 참여했다는 이 축제의 주제는 “섬 나라가 도서관입니다!”였다. 책 축제가 이름난 유원지가 된 섬에서 베풀어지는 게 타당한지 어떤지는 알 수 없다. 그러나 행사장마다 사람들이 북적였고 어른들이 아이들과 함께 책을 고르고 있는 풍경은 보기가 아주 좋았다.

여러 가지 전시회와 행사가 벌어지고 있는 주 행사장에서 ‘추억의 청계천 헌책방’을 만났고, 나는 헌 책 세 권을 8천 원에 샀다. 조동일 교수가 쓴 <한국문학 사상사 시론>과 여성신문사에서 낸 이태호 교수의 <미술로 본 한국의 에로티시즘>과 <여성영화 50선>이다. 거스름돈을 받고 책 세 권이 든 봉지를 들고나오는 기분은 묵직하고 행복했다.

섬은 잘 개발되어 있었지만, 교묘하게 인공의 흔적을 감추고 있었고, 일관된 형식으로 꾸며져 있어서 가족 관광의 장소로는 알맞아 보였다. 북적이는 인파에 밀렸지만, 섬 전체를 감싸고 있는 초록의 물결, 그 신록의 향연만으로도 섬은 살아 파닥이고 있는 것처럼 느껴졌다.

명승 유적을 찾아가는 답사자로 나는 별로 바지런하지 못하다. 대체로 돌아와서야 가 보지 못한 곳을 깨닫는 편이니 말이다. 입구 안내판에서 백 자작나무 길의 위치를 확인했지만, 섬을 돌다 까맣게 잊어버렸고, 드라마 남녀 주인공의 동상은 물론, 그들의 첫 키스 장소에도 가 보지 못했다. 고종이 명성황후를 위해 만들었다는 산실청인 ‘정관루’는 무심코 지나쳐 버렸다.

그러나, 섬 곳곳에서 부모들 혹은 조부모들과 조잘대며 뛰어노는 아이들을 바라보는 것만으로도 우리는 행복했다. 한순간도 떨어지는 것을 아쉬워하는 연인들은 아예 껴안고 다녔고, 유모차를 밀며 도란도란 정담을 나누는 젊은 부부들뿐 아니라 지팡이를 짚고 조심스레 길을 가는 노부부의 망중한도 아름다웠다.

한 십 년쯤 뒤에 할아범, 할멈이 되어 손주들을 여기 데려오게 될지도 모르겠다고 내가 말했고, 아내와 나는 어쩐지 아득한 시간 저편으로 밀려난 느낌으로 마주 보며 웃었다. 섬의 여기저기서 만났던 2인용 자전거를 탄 연인들과 아이들을 태운 가족용 자전거를 타고 있는 젊은 부부들을 기쁘게 바라보면서 우리는 섬을 빠져나와 다시 배에 올랐다.

2007. 5. 26. 낮달

'이 풍진 세상에 > 여행, 그 떠남과 이름의 기록' 카테고리의 다른 글

| 그냥 한번 와 봤는데…진주 시민들이 진심 부럽습니다 (0) | 2021.11.05 |

|---|---|

| 세계에서 두 번째로 큰 수목원, 여름휴가 대신 가면 딱이네 (2) | 2021.08.29 |

| 문학기행 - 춘천 김유정 문학촌 (0) | 2021.05.28 |

| 태릉? ‘선수촌’이나 ‘육사’ 말고 조선왕릉, 그리고 숲길 (5) | 2021.05.25 |

| ‘시간의 복기’와 ‘글쓰기’로 마감되는 여행의 발견 (2) | 2021.02.19 |

댓글