원초적 신체 부위를 이르는 ‘금기의 언어’

‘boggi milano’라는, 이탈리아에서는 꽤 알려진 패션 브랜드가 이번에 국내에 들어오는 모양이다. 그런데 이 과정에서 예의 브랜드 발음이 좀 ‘거시기’해 수입사 쪽에서 고민 끝에 그 발음을 이 나라 ‘미풍양속’에 저촉되지 않는 선에서 결정했다는 소식[관련 기사 바로 가기]이 있었다.

그렇다. 애당초 브랜드 철자 중 ‘g’가 마땅히 ‘ㄱ’ 발음일 거로 생각했던 수입사 측에선 문제의 발음이 불길하게도(!) ‘ㅈ’으로 발음된다는 사실을 알고 적잖이 당황했다고 한다. 인터넷에서 ‘boggi, it’s your style‘이라는 브랜드 슬로건이 나온다. 바지런한 누리꾼들은 이 브랜드가 한글 표기를 어떻게 할지에 집중되었는데 ‘봇찌’설과 ‘보우쥐’설이 맞섰다고.

‘Boggi’, ‘보기’로 읽기로 하다

한국에서 제기될 수 있는 ‘발음 거부감’에 대해 이탈리아 쪽과 협의한 결과 ‘g’는 ‘ㄱ’으로 읽기로 했단다. 그러면 낯을 붉히지 않고도 예의 브랜드 슬로건을 입에 올릴 수 있다. ‘보기, 그것은 당신의 스타일’. ‘브랜드가 현지화하는 과정에서 이름을 다르게 표기하는 것은 패션업계에서는 흔한 일’이란다. 믿거나 말거나.

어느 나라 없이 언어 가운데 가장 예민한 부분은 성을 가리키는 말이다. 성교를 가리키든, 성교의 도구로서의 성기를 가리키든 그것은 가장 원초적인 언어지만 함부로 발음해선 안 되는 낱말 중에 으뜸이다. ‘자지, 보지’ 등의 멀쩡한 제 이름을 두고 어릴 적부터 ‘고추’니, ‘잠지’니 해서 에둘러 말하는 까닭이 거기 있다.

그나마 남자 성기를 이르는 말은 입에 올리는 데 큰 저항이 없는 편이지만 여자 성기는 엔간한 상황이라도 쉽게 입 밖에 내기 어렵다. 그래서일까, 어릴 때부터 우리는 에둘러 이를 표현하는 법을 배웠던 것 같다. 마치 한자의 파자(破字)처럼 ‘보’ 자를 해체하여 ‘니노’로, ‘좆’자를 해체하여 ‘186(一八六)’으로 풀어 쓰는 경우다. 세로쓰기의 방식으로 이를 써 보면 ‘니노지’와 ‘186’이 어떻게 남녀의 성기 이름으로 바뀌는지 확인할 수 있다.

그게 우리만의 은밀한 방식이었다고 생각했던 나는 1970년대 작가 조선작의 울림 좋은 중단편을 읽으면서 그게 그 시절에 온 나라에서 쓰였다는 사실을 깨달을 수 있었다. 조선작의 역작 중단편 ‘시사회(試寫會)’나 ‘영자의 전성시대’ 따위에서 ‘니노지’를 만나는 순간의 떨림을 나는 아주 흥미롭게 기억하고 있다.

60년대 ‘니노지’와 ‘一八六’

나이를 불문하고 남자들에게 여성의 치마 밑이란 궁금하기 이를 데 없는 것이지만 한창 사춘기 시절의 선머슴아이들에게 그 낱말이 갖는 비의(秘義)는 쉽게 설명하기 어렵다. 그 낱말 자체만으로도 환기되는 끝없는 ‘갈증과 현기증’의 시간 말이다.

1970년대 서부극과 액션영화에서 인기 정상을 달린 미국 배우로 찰스 브론슨(Charles Bronson, 1921~2003)이 있었다. <황야의 7인>, <레드 선> 따위의 영화로 인상 깊은 이 성격 배우의 아내는 역시 배우인 질 아일랜드(Jill Ireland, 1936~1990)였다.

우리는 두 사람이 출연한 영화를 감상하면서 하필이면 그녀의 이름이 ‘질’인지에 대해서 쑤군거리곤 했다. 그 시기에 우리는 처음으로 여자 성기를 가리키는 영어 ‘vagina’나 ‘vulva’ 따위를 섭렵하고 있었다. 동시에 그 핵심(?)인 ‘질(膣)’과 ‘음문(陰門)’ 따위의 한자어도 떼고 있었기 때문이다.

우리나라 지명에서도 이들 남녀의 성기를 떠올리게 하는 이름이 많다. 중학교 3학년 때 짝꿍이 경북 군위 아이였다. 이 친구가 군위에는 ‘소보’라는 지명이 있다고 하면서 ‘소보까지 보내자’를 거꾸로 읽어 보라고 했다. 연습장에다 그걸 써놓고 거꾸로 읽으면서 우리는 자지러지곤 했다.

성기 이름 닮은 ‘지명’들

예천 지역에 복직하고 처음 옮긴 학교가 지보면에 있었다. 지보(持保)는 ‘지키고 보호한다’는 뜻이지만 한글로 써놓으면 꼼짝없이 여성 성기를 뒤집은 것이다. 곳곳에서 지보라는 지명은 말썽이었다. 갓 군에 간 지보 청년에게 고참병이 물었다.

“너 어디서 왔어.”

“고향에서 왔습니다.”

“고향? 어디?”

“지보입니다.”

“?……, 맞네!!”

지보중고등학교에선 수학여행을 갈 때 버스에 표지판을 한자로 달곤 했다. 한글로 달아놓으면 여행지마다 남학생들이 놀려대서 여자아이들이 견뎌낼 재간이 없는 것이다. 내가 거기 근무하던 때에는 학교 ‘교지’ 이름을 따서 ‘지송(知松)’이라는 이름을 수학여행 버스에다 써 붙이고 다녔다.

지명을 바꾸어야 하지 않겠냐는 논의가 무성했지만 정작 지보 주민들은 고유의 이름을 지키기를 희망했다던가. 주변 지역 사람들은 이제 익숙해져 그 이름에 웃는 일은 드물지만, 아직도 타관 사람들은 입가에 번지는 미소를 감추지 못한다.

지보는 상주 쪽으로는 ‘풍양’면, 예천 쪽으로는 ‘개포’면 사이에 있다. 세로쓰기의 관습 때문에 가로쓰기도 ‘오른쪽에서 왼쪽으로’ 쓰던 시절의 일이다. 예천 군민체육대회가 열렸다. 풍양과 지보와 개포면의 천막이 나란히 섰다. 천막 앞에는 면 이름이 붙었는데, 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 이렇다.

“양풍 보지 포개”

양풍을 ‘음식을 담거나 데우는 데에 쓰는 놋그릇’인 ‘양푼’으로 읽으면 이 구절의 뜻은 더욱 빛난다.

욕설에 남녀 성기를 가리키는 게 유독 많듯이 엄전한 양반님네와 달리 서민들에겐 정작 이런 금기어들에 대한 접근이 그리 어렵지 않다.

1980년대 중반 대학 때 울진 지역으로 ‘방언 조사’를 나갔다. 마을 안노인에게 ‘맷돌의 아래짝 한가운데에 박는 뾰족한 쇠’인 맷수쇠 그림을 가리키며 뭐라고 부르냐니까, 노인은 의심 없이 ‘맷돌좆’이라고 내질렀다.

점잖지 못해 입에 잘 올리지 않는 속담으로 “맷돌 씹에 좆 빠지듯 한다.”라는 말이 쓰이는 것 역시 서민사회다. “성미 급한 년이 맷돌거리 한다.”라는 속담에서 보이듯 맷돌의 구조는 암 맷돌이 수 맷돌 위에 얹히는 구조다. 말하자면 여성 상위인 셈인데 이는 ‘성교가 원만하게 되지 않는다’라는 뜻을 에두르는 말이다.

여성 성기에 비기지 못하지만 남자 성기를 가리키는 ‘자지’도 어쨌든 정색하고 바로보기엔 ‘거시기’한 단어다. 1960년대 세로쓰기가 관습이던 시절, 학교나 면사무소, 또는 경찰 지서 앞에 곧잘 서 있던 입간판 가운데서 우리는 그 이름을 찾아내고 낄낄대곤 했다.

불조심 강조 기간

자 : 1968.12.1.

지 : 1969.2.28.

때로 그 ‘자’와 ‘지’는 한자로 쓰여 있었다. 그 ‘자(自)’가 ‘~로부터’의 뜻인 어조사라는 것, ‘지(至)’ 역시 ‘까지’라는 뜻으로 쓰였다는 걸 알게 된 것은 스무 살이 훨씬 넘어서였던 것 같다.

1990년대 후반이었던 것으로 기억한다. 서울 여의도에서 베풀어진 어떤 집회에서 학부모회 운동에 참여하고 있던 동료 여교사를 만났다. 마침 여성운동 단체를 중심으로 감출수록 오히려 호기심만 자극하면서 관련 논의가 음습해진다면서 성기 이름을 에두르지 말고 바로 쓰자는 운동을 일어나던 시기였다. 동료를 보니까 그 생각이 나서 운을 뗐다.

“아이들에게 성교육을 하면서 성기 이름을 바로 쓰자고 하던데요. 머슴애들 거야 그리 부른다 치더라도 여자애들은 어떻게 한다는 거지요?”

“머슴애들이 ‘자지’면 계집애들은 ‘보지’죠, 뭐.”

너무 담백한 답이어서 정작 말을 꺼낸 내가 민망해서 이야기를 얼버무린 기억이 지금도 새롭다. 그렇다. 역시 그건 그리 담백하게 말할 수 있는 단어가 아니다. 적어도 그걸 에둘러 부르는 건 누백년, 아니 누천년에 걸친 오래된 관습인 까닭이다.

연극 <버자이너 모놀로그>의 경우

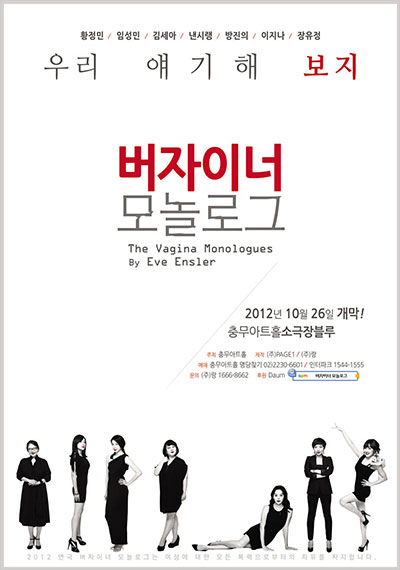

여성 성기의 이름을 에두르지 않고 공식적으로 입에 올린 유일한 경우가 연극 <버자이너 모놀로그(The Vagina Monologues)>에서가 아니었나 싶다. 극작가이며, 시인이자 사회운동가인 이브 엔슬러(Eve Ensler)가 수십 명 여성을 직접 인터뷰한 것을 바탕으로 쓴 이 희곡은 1996년부터 뉴욕에서 무대에 올랐다.

위노나 라이더, 수전 서랜든, 우피 골드버그, 케이트 윈즐릿, 멜라니 그리피스, 브룩 실즈, 귀네스 팰트로 등 세계적 스타들이 출연해 화제를 모으기도 한 이 연극은 우리나라에서도 2001년 초연 이래 지지난해에는 10주년을 맞기도 했다.

이 연극의 포스터 가운데서는 ‘보지’ 표기를 공식적으로 올린 것도 있다. 연극 무대에서 여배우들은 이 단어를 자연스럽게 썼다고 하지만 포스터에 쓰인 것은 ‘우리 얘기해 보지’다. 그것은 성기 이름인 동시에 ‘보조동사’ ‘보다’를 활용한 형식이기도 하다. 여전히 대중을 향해 공식적으로 쓰기엔 껄끄럽다는 뜻이겠다.

억눌린 여성의 성(性)을 다양한 시점에서 표현하는 이 연극이 초연된 지 10년이 넘었지만, 여전히 그것은 금기의 언어고, 에둘러 말하지 않으면 안 되는 말의 지위를 지키고 있다. 글쎄, 성애가 인간의 환상이면서 또한 인간의 동물성을 여과 없이 보여주는 의식이라는 양면성을 지키듯 그것의 매체로서 성기가 금기의 영역을 유지하는 것은 어찌 보면 자연스러운 일로 보아야 할 듯하다.

2013. 4. 14. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 영남 보수 ‘성골’의 예상치 못한 표심 (0) | 2021.04.15 |

|---|---|

| 영남 ‘성골’ 유권자에게 뛰어든 서른넷 여성 (0) | 2021.04.13 |

| “미래를 위해 생각을 매도해야 하는 사회가 무섭다” (0) | 2021.04.11 |

| 63세 라이더, 세계를 향해 페달을 밟다 (0) | 2021.04.10 |

| ‘붓두껍’을 잡으면 ‘세상이 변한다’? (0) | 2021.04.07 |

댓글