‘기초 또는 기본’을 뜻하는 ‘ABC’ 대신 ‘가나다’로 쓰자고 제안한 손석춘 칼럼

지난해 연말에 <미디어오늘>의 손석춘 칼럼에 좀 낯선 제목이 하나 떴다. ‘직업적 기자로 살고 있는 모든 언론인들에 제안한다’는 부제를 단 이 기사의 제목은 “기자의 ㄱㄴㄷ”. 제목에 쓰인 한글 자음의 의미는 단박에 다가왔지만, 예의 낯선 느낌은 조금 부담스럽게 남았다.

“기자의 ABC”라고 썼으면 아무도 그걸 낯설게 느끼지 않았을 것이다. 그런데 영자 ‘ABC’ 대신 쓰인 한글 자음 ‘ㄱㄴㄷ’이 주는 느낌 앞에서 우리는 좀 씁쓸하다. 모국어 자음보다 외국어 알파벳을 훨씬 더 친숙하게 느끼는 것은 우리의 말글살이가 그쪽에 더 친숙하기 때문이다.

그것을 현실로 받아들이는 것과 우리말 표현이 자리를 잡지 못함에 관한 아쉬움은 크게 다르지 않다. 영어를 비롯한 불필요한 외래어·외국어의 범람과 달리 이런 낱말이 우리말 표현의 영역을 넓혀 준 것으로 받아들일 수도 있을 것이기 때문이다.

<표준국어대사전>에는 ‘에이비시(ABC)’가 표제어로 올라 있다. 풀이는 셋이다. ‘영어의 자모 가운데 처음 석 자를 아울러 이르는 말’이 첫째고, ‘‘알파벳’을 일상적으로 이르는 말‘이 둘째고 마지막이 ’기초 또는 기본을 비유적으로 이르는 말‘이다.

이름 그대로 영어는 이미 국제어의 지위를 얻었다. 그 자모 몇 자를 비유의 뜻으로 사용할 만큼. 그리고 아마 영어를 국제어로 받아들이고 있다면 어떤 언어에서든 ‘ABC’는 비슷한 의미로 사용되고 있을 것이다. 국제어로서 영어를 배우는 첫걸음이 ‘알파벳’이고 그것의 첫 석 자가 ABC니까 말이다.

손석춘이 쓴 ‘ㄱㄴㄷ’은 우리말 자음의 첫 석 자다. 그러나 이 글자들이 낯설게 느껴지는 것은 우리가 그걸 그러한 비유로 잘 쓰지 않기 때문이다. 물론 사전에도 이 말은 올라 있지 않다. 낯설게 느껴지는 까닭은 또 있다. ‘ㄱㄴㄷ’은 그 독음이 별로 경제적이지 않기 때문이다. ‘기역니은디귿’으로 읽기에는 길이가 걸리고 줄여서 ‘기니디’로 읽는 것도 그리 대중적이지 않다는 얘기다.

영자 ‘ABC’에 대응하는 한글은 물론 ‘ㄱㄴㄷ’이다. 그러나 자모를 섞어 스물여섯 자로 쓰는 알파벳과는 달리 한글은 자모가 분리되어 있다. 당연히 자음만으로는 발음할 수 없다. 부득이 모음을 하나씩 붙여서 발음한다면 ‘가나다……’와 같은 형식으로 쓸 수 있다.

· “기자의 ㄱㄴㄷ”

· “기자의 가나다”

어떤가. 아래쪽 표현이 훨씬 부드럽고 안정감이 있지 않은가. ‘ABC’라고 써야 할 자리에 ‘가나다’를 대체하는 것은 그리 어렵지 않을 듯하다. 온라인 서점 알라딘에서 검색한 ‘~의 ABC’라는 제목을 쓰고 있는 책은 꽤 많다. ‘ABC’를 ‘가나다’로 대체해 보자.

· 철학의 ABC → 철학의 가나다

· 의학통계 ABC → 의학통계 가나다

· 사회주의 ABC → 사회주의 가나다

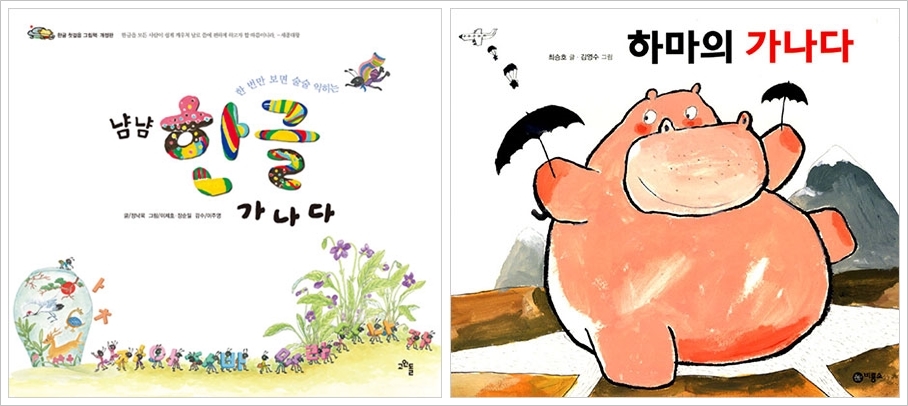

굳이 궁리하지 않아도 뜻이 새겨질 만하지 않은가. ‘가나다’가 그렇게 쓰일 수 있음은 소수지만 어린이 책의 제목에서 확인된다. 요즘이야 유치원이나 어린이집에 다니는 유아들도 영어를 배우니 굳이 ‘ABC’를 피할 필요가 없었을 텐데도 ‘가나다’를 쓴 책은 눈에 확 띈다.

· 냠냠 한글 가나다

· 하마의 가나다

둘 다 어린이에게 한글을 가르치는 교본이거나 교본을 겸한 그림책이다. 그러고 보니 한글 교본의 제목을 ‘ABC’로 붙이는 건 무리였겠다. 결국 ‘가나다’를 쓴 것은 부득이한 ‘명명(命名)’이었던 셈이다.

익명도 영문 두 문자 대신 한글 자음

신문과 방송에서 익명을 쓸 때도 대부분의 매체에서는 K, S 같은 영문 두 문자(이니셜)를 쓴다. <한겨레>에선 대신 ㄱ, ㅂ 등의 한글 자음을 사용한다. 대체로 모음 없이 자음만 단독으로 쓰니 다소 허전한 느낌을 주는 것만 빼면 영문을 한글로 대체할 수 있음을 확실히 한 것이다. 그러나 이를 실천하는 언론사는 거의 없다.

영자가 아닌 그리스 문자의 첫 글자와 마지막 자를 딴 ‘알파와 오메가’의 경우는 우리말로 대체하는 게 그리 어렵지 않다. 알파는 ‘처음’으로, ‘오메가’는 ‘끝’으로 바꾸어 쓰면 뉘앙스의 변화 없이 표현의 의미를 살릴 수 있다. ‘알파와 오메가’ 대신 ‘처음과 끝’을 쓰는 표현도 어렵지 않게 볼 수 있는 것은 이 때문이다.

‘ABC’란 표현을 굳이 꺼릴 일은 없다. 영어가 우리나라에 들어오는 과정에서 본래 영어에서 쓰던 의미인 ‘(사물의) 기본, 원칙’(다음 영어사전)이 우리말에서도 자연스럽게 쓰인 것이라고 보면 될 것이기 때문이다.

그러나 그런 현실에도 불구하고 손석춘의 시도는 충분히 의미 있지 않을까 싶다. ‘ABC’ 대신 쓰인 ‘ㄱㄴㄷ’(가나다)이 뜻하고자 하는 의미는 한국어 사용자라면 누구나 새길 수 있고 그런 시도를 통해 우리말 표현의 영역을 넓힐 수 있을 것이기 때문이다.

손석춘은 글을 통해서 잘 쓰지 않는 잊힌 우리말을 살려내는 이다. 그가 자기 칼럼에서 흔히 쓰는 ‘무람없다’(윗사람이나 친한 사이에 버릇없이 예의를 지키지 아니하다)나 ‘부르대다’(남을 나무라다시피 성낸 소리로 야단스럽게 떠들어 대다) 같은 우리말은 저도 몰래 그 뜻이 새겨지는 것들이다. 그러나 ‘ABC’ 대신 그가 쓴 ‘ㄱㄴㄷ’(가나다)가 국어사전에서 표제어의 지위를 얻는 걸 기대하는 건 쉽지 않을 듯하다.

2013. 1. 18. 낮달

'이 풍진 세상에 > 가겨 찻집' 카테고리의 다른 글

| ‘큐 앤 에이(Q&A)’와 ‘문답’ 사이 (2) | 2021.01.25 |

|---|---|

| [가겨찻집] ‘수인한도’와 ‘참을 수 있는 정도’ (0) | 2021.01.22 |

| ‘아띠’? 광화문, 혹은 세종대왕 수난기 (0) | 2021.01.15 |

| ‘밝혀진 바’와 ‘밝혀진바’는 어떻게 다른가 (0) | 2021.01.06 |

| ‘법률’과 ‘선율’- 왜 ‘률’과 ‘율’로 다르게 표기하나 (0) | 2020.12.28 |

댓글