오늘 오후에 월간 <작은책> 두 권을 받았다. 2008년 1월호. 인근에 사는 리 선생(그는 국어 교사이면서도 자기 성을 ‘이’가 아닌 ‘리’로 쓰고 싶어 한다. 그의 뜻을 존중하는 뜻에서 나도 ‘리’로 쓴다.)이 보내준 것이다. 낯설지는 않으나 <작은책>은 처음이다. 책을 뒤적이다가 나는 내가 이 책의 성격을 잘못 알고 있었다는 걸 깨달았다.

그에게서 <작은책>에 대한 문자 메시지를 받은 게 지난 15일이다.

“월간 <작은책>이라고 아시는지? 혹 구독하고 계시는지?”

나는 심드렁하게 답을 보냈다.

“아는데 보고픈 생각은 별로야.”

“두 권씩 보내드릴 테니 1권은 이상윤 씨 따님에게……, 안 될까요? 문상도 못 갔는데…….”

이 친구는 원래 이렇게 오지랖이 넓은 사람이 아니다. 그런데 왜 이럴까. 물론 그는 고 이상윤을 모른다. 나와 오랫동안 교육운동을 같이 해 마음을 나눈다면 나누는 사이일 뿐이다. 두어 해쯤 아래여서 내가 이래저래 편하게 대하는 편이다. 여느 사람에게는 없는 고집이랄까가 좀 유별난 친구다. 아직 운전면허도 승용차도 없다면 대충 그 됨됨이가 잡히지 않는가.

나는 여전히 심드렁하게 대꾸했다.

“돈 드는 거잖아. 정 보내고 싶으면 한 부만 보내든지…….”

“부의금 대신에……, 몇 푼 되지 않습니다.”

그리고 잊어버리고 있었는데, 오늘 출판사로부터 책이 도착한 것이다. 봉투에 ‘리 선생이 보내주었다는 내용이 적혀 있었다. 혀를 찼지만, 그의 마음을 받아들이기로 했다. 쉬는 시간에 연희를 불렀다. 이 착한 아이의 맑은 표정을 바라보고 있으면 세상은 아름다움과 선함으로 가득 차 있다는 생각을 아니 할 수 없다.

지지난해인 중3 때에 이어 두 해째 나는 이 아이를 가르치고 있다. 무엇보다 반듯한 아이다. 내가 아이의 아버지에게 ‘자기 딸, 영 재미없는 아이야, 왜냐고? 너무 곧이곧대로여서…….’라고 농을 건넸을 만큼이다. 굳이 말하자면 공부도 썩 잘한다. 고인에게 이 아이는 ‘자랑스러운 딸’이었다.

나는 가능하면 사무적으로 대하려 했다. 새삼 아이의 누선을 자극할 일은 없는 것이다. 간단히 추려 얘기한 다음, 나는 아이에게 <작은책>을 쥐어주었다. 그럴 생각은 없었는데 ‘네가 처한 삶의 조건들이 널 더 강하게 할 것’이라는 요지의 얘기를 건네고 말았고 아이의 눈에 잠깐 눈물이 번졌다.

나는 <작은책>이 ‘평범한 사람들의 행복을 위한 교양지’를 표방한 <샘터>로부터 시작된, 이른바 ‘휴먼 스토리’를 다루는 여느 월간지와 다르지 않은 걸로 생각하고 있었다. 그게 앞에서 <작은책>의 성격을 오해하고 있었다고, ‘보고픈 생각은 별로’라고 말한 까닭인 셈이다.

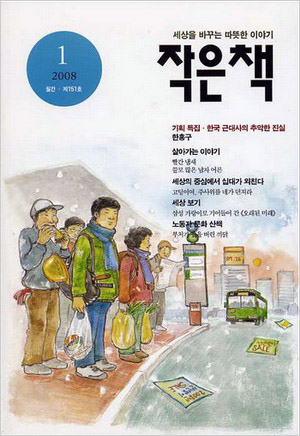

월간 <작은책>은 ‘세상을 바꾸는 따뜻한 이야기’가 슬로건이다. ‘세상을 바꾼다’라는 데서 이 잡지가 예사롭지 않다는 걸 짐작할 수 있겠다. 이 잡지의 발행인 겸 편집인은 버스 운전사였던 안건모 씨다. 인터넷 누리집(http://www.sbook.co.kr/)에 가 보고 나서야 이 잡지를 제대로 알게 되었다.

‘일하는 사람들의 목소리’를 담고자 펴낸 <작은책>은 ‘노동자들을 위한 노동자들의 잡지’라고 해도 지나치지 않을 듯하다. 주 고객인 노동자를 비롯한 노동조합, 노동단체 등을 위해 <작은책>은 노동자 글쓰기 모임과 노동조합 선전일꾼 모임 및 강좌를 열기도 한다. 일터마다 ‘노보’를 만드는 일에도 힘을 보탠다고 하니 말이다.

이번 호에는 특집으로 ‘한국 근대사의 추악한 진실’이라는 한홍구 교수의 강연이 그대로 실렸다. 살아가는 이야기를 다루되, ‘일상의 감동’에 파묻혀 정작 삶과 사회의 진실과 본질을 보지 못하게 하는 ‘탈정치화’와는 <작은책>은 멀찌감치 떨어져 있는 것이다.

<작은책>은 말 그대로 판형도 작고 두께도 얇은 ‘작은 책’이다. 그러나 거기 담긴 이야기와 삶은 절대 작지 않다. 이 세상을 움직이는 게 ‘노동’이며 그 노동을 통해서 ‘인간과 세계의 미래’가 담보되는 그런 세상으로 이 ‘모순투성이의 현실’을 바꾸는 게 이 잡지의 목표라면 우리의 목표도 그것과 다르지 않은 것이다.

연희는 <작은책>을 읽으면서 먼저 세상을 떠난 아버지가 꿈꾸었던 세상을 이해하고 그런 세상을 스스로도 꿈꾸게 될까. 늘 치열하게 살아가는 이들 앞에서 자신을 부끄러워하는 리 선생의 선의는 이 착한 아이의 일상의 책 읽기를 통해서 곱게 펴질 수 있으리라는 걸 나는 믿어 의심치 않는다.

2007. 12. 27. 낮달

'이 풍진 세상에 > 행복한 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| 김주대 시집 <그리움의 넓이> (0) | 2021.02.06 |

|---|---|

| 세기를 넘는, 젊은 시인과 혁명가의 만남 (0) | 2021.01.08 |

| 중증장애인과 함께한 12년, 그 치유와 성장 (0) | 2020.11.15 |

| 복효근 시인 <따뜻한 외면>으로 ‘신석정문학상’ 수상 (1) | 2020.10.23 |

| 까발려진 미국의 빈곤과 계급, 그리고 ‘아메리칸드림’ (0) | 2020.10.11 |

댓글