‘받침의 연음’에 관하여

얼마 전, 미국 대통령 선거가 끝난 뒤, 이를 전하는 보도전문 채널의 뉴스를 시청하면서였다. 특별 출연한 정치평론가와 대학교수가 개표 과정에 관하여 이야기하면서 트럼프의 지지세가 강한 조지아주 등 몇 지역을 언급하면서 ‘텃밭’이란 표현을 썼다.

[터빠치]와 [터빠시]

‘텃밭’이란 물론 “집의 울타리 안에 있거나 집 가까이 있는 밭”을 이른다. 트럼프의 정치적 근거지라는 뜻으로 이 낱말을 쓰는데, 두 사람의 발음이 서로 달랐다. 한 사람은 ‘텃밭인데’를 [터빠신데]로 발음했고, 다른 사람은 ‘텃밭이’를 [터빠치]라고 정확하게 썼다.

[터빠신데]로 말한 이는 ‘ㅌ’을 ‘ㅅ’으로, [터빠치]로 읽은 사람은 ‘ㅌ’을 ‘ㅊ’으로 발음했다. 이 ‘ㅅ’과 ‘ㅊ’이 뒤에 연음(連音)되어 [-신데], [-치]로 발음된 것이다. [터빠치]로 읽은 이의 발음은 어법에 어긋남이 없다. 그는 ‘이’ 앞에 나온 받침 ‘ㅌ’을 정확하게 ‘ㅊ’으로 바꾸어 발음했기 때문이다.

‘텃밭이’가 [터빠치]로 발음한 것은 ‘밭’의 받침 ‘ㅌ’이 ‘ㅣ모음’ 앞에서 입천장소리[구개음(口蓋音)]인 ‘ㅊ’으로 바뀌어서인데 이 현상을 구개음화라고 한다. 구개음화는 학교에서 ‘굳이’나 ‘같이’가 각각 [구지], [가치]로 발음되는 현상으로 가르치는 바로 그 음운현상이다.

문제는 ‘텃밭인데’를 [터빠신데]로 발음한 이에게 있다. 그는 요즘 젊은 층에서 흔히 그러듯, 받침 ‘ㅊ’을 ‘ㅅ’으로 발음한 것이다. 그러나 우리말 받침 가운데 ‘ㅅ’으로 발음되는 예는 없다. 왜냐하면 ‘ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ’ 받침은 모두 ‘ㄷ’으로 발음되기 때문이다. 이는 7대표음 중에 ‘ㅅ’이 없는 이유이기도 하다.

‘ㄷ’으로 발음해야 할 자리를 ‘ㅅ’으로 발음하는 이런 현상은 꾸준히 늘어나는 것 같다. 텔레비전에 출연하는 젊은 연예인들에게서나 들었던 이 발음을 요즘은 성인에게서도 들을 수 있으니 말이다.

· 꽃이[꼬시←꼬치] 꽃을[꼬슬←꼬츨]

· 밭이[바시←바치] 밭을[바슬←바틀]

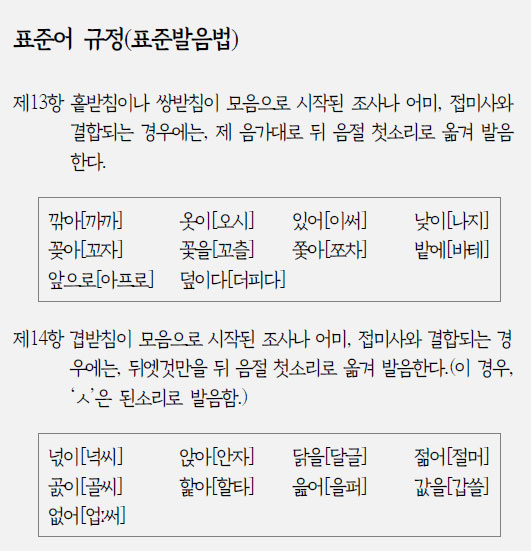

우리말에서 받침으로 끝나는 말 뒤에 모음으로 시작하는 형식 형태소(조사, 어미, 접미사)가 오면 받침을 그대로 옮겨 뒤 음절 초성으로 발음하는 것, 즉 연음(連音)이 국어의 원칙이다. 이를 규정한 것이 ‘표준발음법’ 제13, 14항이다.

그중 제13항은 홑받침이나 쌍받침과 같이 하나의 자음으로 끝나는 말 뒤에 모음으로 시작하는 형식 형태소(조사, 어미, 접미사)가 결합할 때, 제14항은 두 개의 자음으로 이루어진 겹받침의 연음에 관한 규정이다.

연음의 원칙은 모든 말에 적용되지만, ‘강, 방’과 같이 ‘ㅇ’으로 끝나는 말은 예외다. 이것은 받침으로 쓰는 ‘ㅇ[ɧ]’은 초성으로 발음할 수 없는 국어의 발음상 제약 때문이다. 또 ‘ㅎ’으로 끝나는 용언 어간의 받침 ‘ㅎ’도 탈락하므로 연음되지 않는다. (예 : 낳은[나은] 놓아[노아] 쌓이다[싸이다] 등)

또 위에서 본 것처럼 받침 ‘ㄷ’과 ‘ㅌ’이 각각 ‘ㅈ’과 ‘ㅊ’으로 바뀌는 구개음화가 일어나는 낱말에서는 바뀐 입천장소리가 연음된다. 그런데 위의 예에서 보는 바와 같이 연음되어야만 하는 환경에서 연음되지 않은 잘못된 발음이 적지 않다.

· 부엌이[부어기←부어키] 부엌을[부어글←부어클]

· 무릎이[무르비←무르피] 무릎을[무르블←무르플]

한편, 겹받침을 가진 말 뒤에 모음으로 시작하는 형식 형태소(조사, 어미, 접미사)가 결합하면 겹받침의 앞 자음은 음절의 종성에서 발음되고 겹받침의 뒤 자음은 다음 음절 초성으로 이동하여 발음된다. 받침의 자음 중 하나가 뒤 음절의 초성으로 옮겨 간다는 점에서 이 역시 연음 현상이다.

현실 발음에서는 겹받침으로 끝나는 체언에서, 겹받침 중 하나를 탈락시키고 연음하는 오류가 많다. 앞 자음은 종성에서 발음하고 뒤 자음은 연음하여 발음하는 원칙은 여기서도 지켜져야 한다.

· 닭이[다기←달기] 닭을[다글←달글]

· 여덟이[여더리←여덜비] 여덟을[여더를←여덜블]

받침이 넘어가 뒷말의 초성이 되는 연음 원칙에도 예외가 있는데 이를 규정한 게 표준어 규정 제16항이다.

이 규정에서 한글 자모의 이름을 연음 원칙과 달리 쓰는 것을 허용한 이유는 자음의 명칭이 정해진 당시의 현실 발음을 고려했기 때문이다. 실제 ‘디귿’을 제외한 ‘지읒, 치읓, 키읔, 티읕, 피읖, 히읗’과 같은 명칭은 1933년의 ‘한글 맞춤법 통일안’ 제정 당시 새로 만들어졌다.

한글 자모의 명칭은 최세진의 <훈몽자회>(1527)에서 비롯하는데, 당시에는 ‘ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ’이 초성에만 쓰이는 글자였기 때문에 그 명칭도 ‘지, 치, 키, 티, 피, 히’와 같이 1음절이었다. 그러다가 모든 자음을 종성에 표기하도록 표기법이 바뀌면서 이 자음의 이름도 2음절로 바뀐 것이다.

모국어를 쓰면서도 발음 따위에 헷갈리는 이유는 외국어를 배우면서 익힌 어법과 섞이면서 자신의 발음에 자신을 잃은 것인지도 모른다. 어법은 더러 언중들의 현실 언어를 추인하여 바뀌기도 한다. 그러나 이 받침 연음의 오류는 그 사용자가 아무리 많이 는다고 하더라도 추인될 가능성은 적다. 왜냐하면 그것은 우리 어법의 근간이기 때문이다.

나는 유치원에 다니는 어린이가 ‘꽃’을 부르면서 [꼬차]라고 발음하는 걸 보고 놀란 적이 있다. 아이는 원초적 경험에서 의심 없이 그것을 발음한 것이다. 우리는 어느덧 몸에 밴 모국어의 원초적 경험조차 하나씩 잃어가고 있는지 모른다.

2020. 11. 18. 낮달

'이 풍진 세상에 > 가겨 찻집' 카테고리의 다른 글

| ‘바꼈다’는 ‘바뀌었다’, ‘복스런’은 ‘복스러운’ (0) | 2020.12.11 |

|---|---|

| ‘찌라시’와 ‘선전지’ 사이 (0) | 2020.12.03 |

| 100일 간다는 온돌 ‘아자방’은 [아:짜방]이다 (0) | 2020.11.11 |

| ‘NEXT(넥스트)’로 써도 시청자는 ‘곧이어’로 읽어라? (0) | 2020.11.10 |

| ‘만만하지’는 왜 ‘만만치’로 주는데 왜 ‘생각하지’는 ‘생각지’가 되나? (0) | 2020.11.05 |

댓글