의존명사 ‘지’와 ‘어미’ ‘-지’나 ‘-ㄴ지’, ‘-ㄹ지’는 구분하라

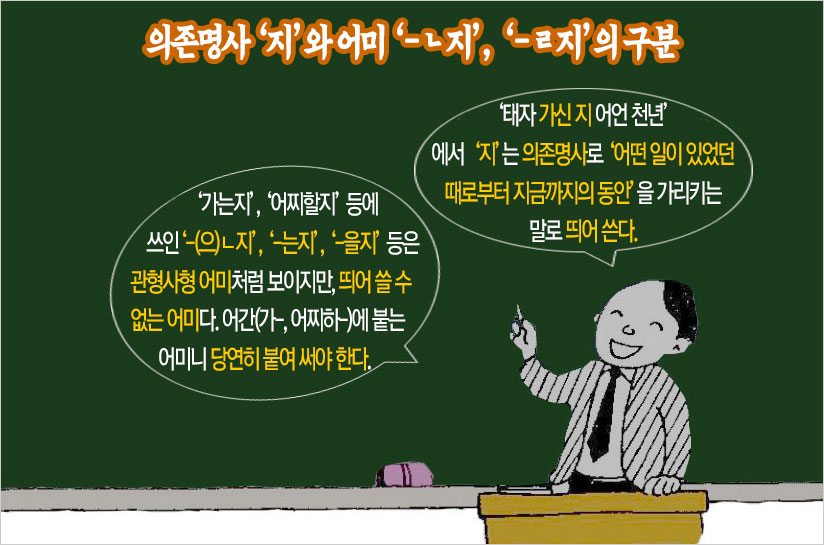

지난해 3월에 ‘지’의 띄어쓰기에 관해 쓴 바 있다. 요지는 의존명사 ‘지’는 당연히 띄어 써야 하지만 나머지 ‘어미’로 쓰이는 ‘-지’나 ‘-ㄴ지’, ‘-ㄹ지’ 따위는 띄어 써서는 안 된다는 것.

우리말에서 ‘의존명사’는 의미적 독립성은 없으나 다른 단어 뒤에 붙어서 명사 구실을 하므로, ‘단어’로 다루어진다. 독립성, 즉 혼자서 쓰일 수 없으므로 앞 단어에 붙여 쓰느냐 띄어 쓰느냐 하는 문제가 논의의 대상이 된다. 그러나 ‘문장의 각 단어는 띄어 쓴다’라는 원칙에 따라 띄어 쓰는 것이다.

혼자 쓰일 수 없는 ‘의존명사’

다음은 가장 흔히 쓰는 의존명사들이다. ‘주어성’이라 함은 주어로 쓰이는 성질이란 뜻이다. 주어로 쓰이는 이들 의존명사에는 주격조사 ‘-가’가 붙을 수 있다. 서술성도 마찬가지, 서술어의 성질을 가진 말이다. 역시 이들에는 서술격 조사 ‘이다’가 주로 붙는다.

의존명사는 모두 앞말의 꾸밈을 받는다. 그래야만 쓰일 수 있다. 이게 ‘의존’의 뜻이다. 즉 꾸미는 앞말에 기대어서만 쓰인다는 것이다. 아래 표에 있는 의존명사를 살펴보면 모두 그 앞말이 ‘(을)ㄹ’이나 ‘(으)ㄴ’와 같은 어미로 되어 있음을 발견할 수 있다. 이 ‘어미’가 바로 ‘관형사형 어미’라는, 뒷말을 꾸며주는 구실을 하는 어미다.

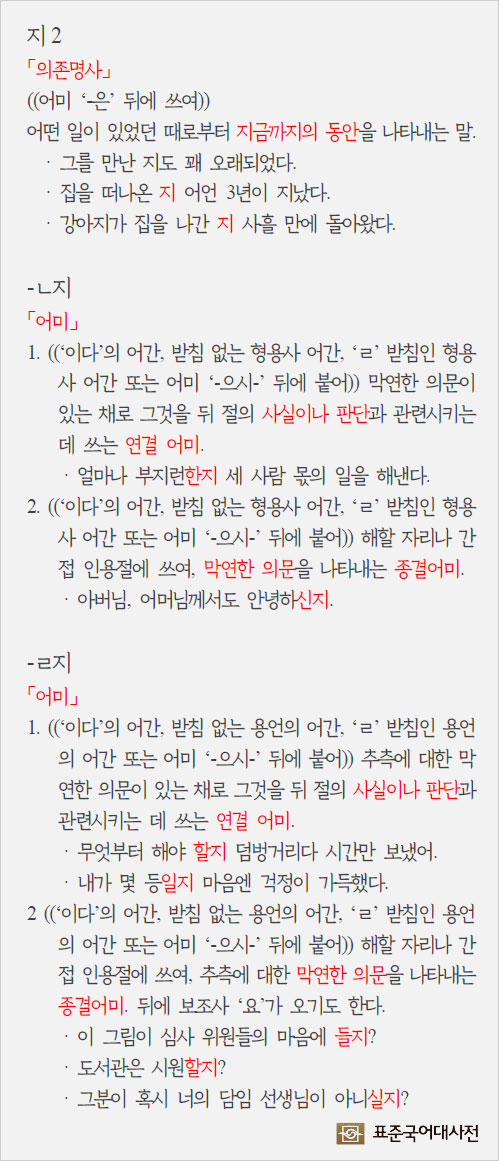

요즘 일부 매체에서 문제가 되는 의존명사는 ‘지’다. ‘태자 가신 지 어언 천년’ 할 때의 그 ‘지’다. <표준국어대사전>에 나온 대로 “(어미 ‘-은’ 뒤에 쓰여) 어떤 일이 있었던 때로부터 지금까지의 동안을 나타내는 말.”이다.

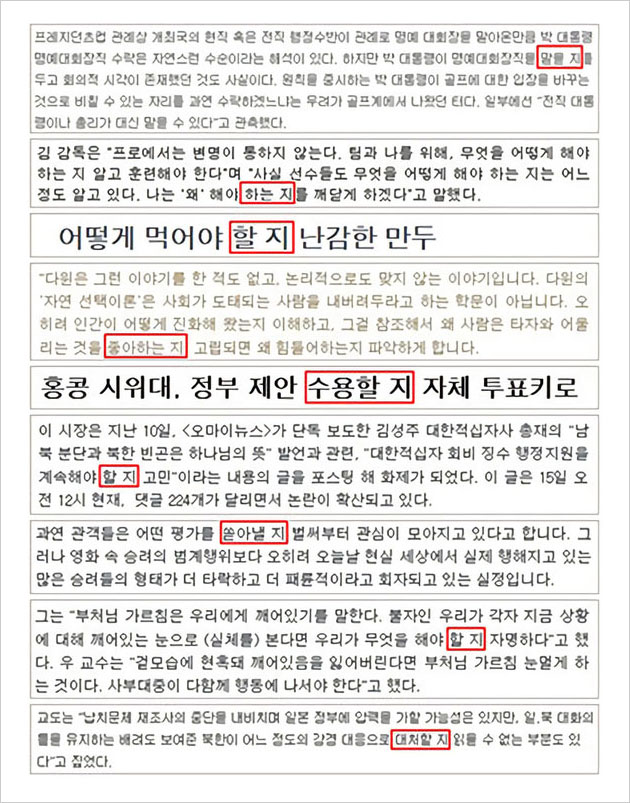

그런데 요즘 가끔 인터넷 기사를 읽다 보면 ‘-ㄴ지’나 ‘-ㄹ지’를 띄어 쓴 경우를 종종 발견한다. 인터넷에 둥지를 친 신생 온라인 매체는 물론이거니와 유명 일간지와 인터넷신문까지 가리지 않는다. 개인 블로그나 동호인 카페도 아니고 명색이 신문을 표방하는 매체들의 이런 오류를 보는 기분은 좀 그렇다.

<보기>에서 보듯 ‘어미’로 쓰인 ‘-(으)ㄴ지’, ‘-는지’, ‘-(으)ㄹ지’ 등은 띄어 쓸 수 없는 어미다. 어간에 붙는 어미니 당연히 붙여 써야 한다. 그런데도 일부 매체에서 이를 의존명사처럼 띄어 쓰는 까닭은 이 어미가 마치 ‘관형사형 어미’ 같은 착시를 일으키기 때문으로 보인다.

글을 쓰는 걸 업으로 삼는 기자들이라 해서 모두 맞춤법을 통달할 수는 없다. 그러나 적어도 직업기 자들이라면 글을 쓰면서 오류를 줄이기 위한 최소한의 노력이라도 기울여야 하지 않을까. 조금이라도 미심쩍으면 사전을 찾아본다든가 하는 건 기본이어야 한다는 얘기다.

의존명사 ‘지’는 시간의 의미로 쓰인다

‘지’의 띄어쓰기는 어렵지 않다. 의존명사 ‘지’는 ‘어떤 일이 있었던 때로부터 지금까지의 동안’을 가리키는 말이다. 그러니 이 같은 ‘시간적 의미’가 들어갈 때만 ‘지’를 띄어 쓰면 되는 것이다. 그런데도 이런 오류가 거듭되는 건 이해하기 어렵다.

예의 기사에서 기자들이 실수하는 이유는 ‘지’ 앞에 오는 말이 모두 비슷한 형태이기 때문인 듯하다. 의존명사는 제 혼자 쓰이지 못하고 항상 그 앞에 ‘관형어’의 꾸밈을 받으므로 의존명사 앞에는 항상 ‘(으)ㄴ, 는’ 따위의 관형사형 어미가 쓰이기 마련이다. ‘만난 지’, ‘떠나온 지’처럼 앞에 어미 ‘ㄴ’이 쓰이는 것이다.

그런데 용언의 어간에 어미 ‘-ㄴ지’나 ‘-ㄹ지’가 붙으면 의존명사 ‘지’가 쓰인 것과 형태가 비슷하다. 이를테면 ‘할지’나 ‘부지런한지’에서의 ‘지’는 앞의 ‘ㄹ’, ‘ㄴ’과 결합하여 어미를 이루는 형태소다. 띄어 써야 하는 의존명사가 아니라 어간에 붙여 써야 하는 어미라는 얘기다.

인터넷에서 검색하면 비슷한 오류가 적지 않다. 얼마 전에는 동사 ‘물다’의 관형사형을 ‘물은’으로 쓴 기사를 보았다. 마침 밑에 쪽지 보내기 기능이 있어 잘못을 지적했더니 얼마 후에는 ‘문’으로 고쳐져 있었다.

이런 오류가 자주 눈에 띄는 것은 띄어쓰기가 까다로워서만은 아닌 것 같다. 그보다는 기사를 쓰면서 글에 대한 책임성이나 바른 글쓰기에 대한 의식이 부족해서가 아닐까. 글쓰기란 필자의 정체성과 이어지는 일인데도 언제부턴가 그게 가벼워진 느낌이 있는 것이다.

2014. 11. 7. 낮달

'이 풍진 세상에 > 가겨 찻집' 카테고리의 다른 글

| ♂개는 ‘수캐’고 ♀고양이는 ‘암고양이’다 (0) | 2020.09.23 |

|---|---|

| ‘하사(下賜)’, 왕조시대의 언어와 근대 (0) | 2020.09.23 |

| ‘주류 일절’에서 ‘안주 일체’까지 (2) | 2020.09.17 |

| 임신 중 음주는 태아의 기형이나 유산을 ‘저해한다’? (0) | 2020.09.15 |

| ‘햇빛’과 ‘해님’은 사이시옷 한 끗 차이? (2) | 2020.09.12 |

댓글