경북 청도군 청도읍 유천길 46 시조시인 이호우, 이영도 오누이 생가

지난 일요일, 오래된 벗들과 밀양을 다녀오는 길이었다. 출발이 이른 편이어서 운전대를 잡은 친구에게 가다가 운문사(雲門寺)에 들르자고 청했다. 어쩌다 보니 청도 호거산(虎踞山) 운문사는 내가 가보지 못한 절이다. 위치가 경북 남부에 치우쳐 있어 쉽게 갈 수 있는 곳이 아닌 까닭이다. [관련 글 : 백장청규(百丈淸規)를 지키는 비구니의 수행처]

청도 쪽 길에 워낙 어두운지라 무심히 창밖만 내다보고 있는데, 어느 한적한 시골 거리에 차가 선다. 대구 인근은 물론이거니와 틈만 나면 온 나라 골골샅샅을 더듬고 있는 친구가 시인 이호우·이영도 남매의 생가라고 알린다.

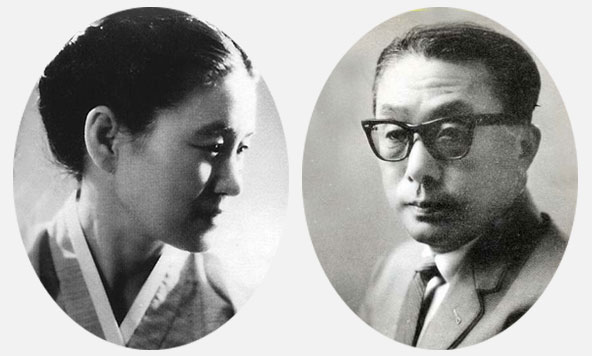

차에서 내리니 좁고 한적한 길 건너편에 ‘이호우·이영도 시인 생가’라고 쓴 높다란 표지판이 걸려 있다. 대체 여기가 어디지? 나는 갑자기 방향 감각을 잃은 듯한 느낌이었다. 청도읍 내호리 259번지, 1912년에 이호우가, 네 해 뒤에 누이 이영도가 태어난 집이다. 시인 오누이를 낳은 옛집은 굳게 잠겨 있었다.

우리는 대문 너머로 집안을 들여다보았다. 한창 물오른 감나무 가지 저쪽에 기와집의 한 귀퉁이가 간신히 보였다. 감나무 오른편 그늘에 나란히 박힌 돌은 오누이 시인의 약력 안내비였다. 감나무가 선 대문간과 담벼락엔 담쟁이와 함께 능소화가 무리 지어 피어 있었다.

전설처럼 슬픈 꽃, 그 주황빛 깔때기 모양의 꽃은 정운(丁芸) 이영도(1916~1976) 시인에게 바쳤던 유치환의 연시를 떠올리게 했다. 스물한 살에 남편과 사별하고 딸 하나만 길러온 이영도 시인에게 ‘너와 나의 애틋한 연분도 한 방울 연련한 양귀비꽃인지도 모른다.’라고 노래한 청마는 유부남이었다.

나는 이영도 시인을 청마 유치환(1908~1967)과 함께 만났다. 초등학교 6학년 때니까 68년쯤이었다. 형이 사 왔던가, 그 무렵 간행된 청마의 서간집 <사랑했으므로 행복하였네라>가 집에 있었다. 국한문이 섞인 책이었는데 나는 내용을 요약 소개한 표지만 읽었던 것 같다. 물론 청마나 정운이 어떤 사람인지 알 턱이 없었다.

청마가 보낸 수천 통의 편지 등 두 사람이 나눈 ‘플라토닉’한 사랑의 경위가 표지에 소개되어 있었고, 하드 커버의 종이 책집에는 시 ‘행복’이 실려 있었다. 그 시를 나는 달달 외워 버렸는데, 그게 그때였는지 아니면 2, 3년 후였는지는 새삼 헷갈린다. 놀랍게도 나는 아직도 시 ‘행복’을 막히지 않고 외울 수 있다.

1945년, 해방되던 해 통영여중의 동료 교사로 청마와 정운은 만났다. 서른여덟 살의 청마는 스물아홉의 청상 정운을 만나 걷잡을 수 없는 사랑에 빠졌고, 그녀에게 무려 5천 통에 가까운 사랑의 편지를 썼다. 그들은 편지로만 교유했던 모양이다. 그 플라톤적인 사랑은 1967년 2월, 청마가 교통사고로 숨질 때까지 이어졌다.

청마가 운명하자마자 연서를 상품화한다는 비난에도 불구하고 정운 이영도가 예의 서간집을 펴낸 것은 청마의 이미지 훼손을 막고 그를 진정으로 사랑한 이는 자신이라는 것을 증명하기 위해서였다고 한다. 뜻밖에 이 책은 2만5천 부가 팔리는 베스트 셀러가 되었다. 수익금은 뒷날 ‘정운시조상(丁芸時調賞)’의 기금으로 적립되었다 한다.

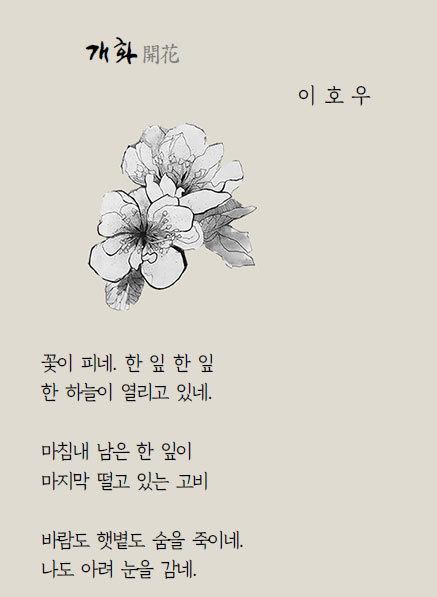

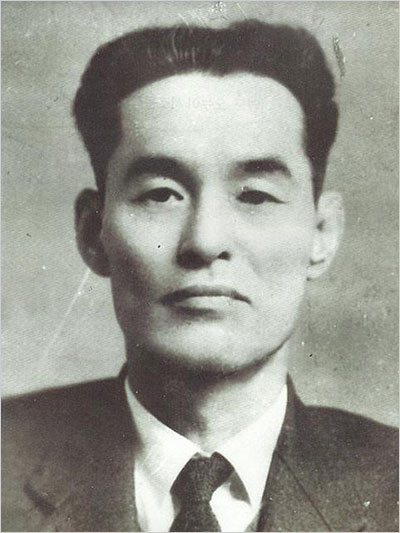

정운의 오라버니인 이호우(1912~1970) 시인을 만난 건 대구의 중학교로 진학해서였다. 교과서에서 그의 유명한 시조 ‘개화(開花)’를 배우게 된 것이다. 아호가 이름과 같은 음의 ’이호우(爾豪愚)‘라는 걸 아주 신기하게 여겼던 기억이 아련하다. ‘생명 탄생의 신비성과 긴장감’을 놀라운 절제의 시어로 그려낸 이 시를 그 무렵엔 제대로 이해하지 못했던 듯하다.

고교 시절에 당시 막 개발되기 시작한 대구 앞산에 소풍을 가서 그의 시비를 만났던 기억도 아주 생생하다. 앞산에 세워진 시비에 새긴 시도 ‘개화’다. 나는 개화를 ‘한 하늘의 열림’으로 바라본 그의 시선과 해석이 썩 마음에 든다. 한 세계가 새롭게 열리는 순간의 경건을 ‘숨죽이는 바람과 햇볕’으로 그린 감각도 마음에 서늘하게 와닿는다.

정운 이영도를 먼저 알았지만 정작 내가 그이의 작품 ‘진달래’를 처음 만난 건 지난 4월이다. 그건 가장 생명이 긴 시형으로서 시조라는 갈래(장르)의 한계 탓일지도 모른다. 4·19 희생자들을 기리고 있는 이 시의 기품도 오라버니의 그것에 못지않다. [관련 글 : 미완의 혁명과 ‘노래’들]

평생 한복, 계절에 맞춰 하늘하늘한 옥색 모시 적삼이나 하얀 모시옷을, 진보라나 검정 한복을 즐겨 입었다는 정운은 청초한 아름다움과 남다른 기품을 지닌 여인이었다. 오래된 사진 속에 남아 있는 그이의 모습은 단아하다.

그이 스스로 고백했다는 ‘20년의 열애’는 ‘행위하지 못하고 오직 희구(希求)’로써 겪은 ‘목마른 세월’이었으니 그 단아한 모습 저편에 숨겨진 실존적 욕망과 번뇌는 어떠했을지. 청마가 숨지던 날, 만취한 그는 정운에게 전화를 걸어 방문을 요청했고 그이는 연인의 청을 거절했다. 그 청을 받아들였다면…, 남은 사람의 회한은 가없다. 정운 이영도는 청마가 간 지 9년 뒤에 자신의 삶을 마감했다.

시인의 생가를 등지고 서면 오래된 60년대식 거리가 서 있다. 이곳은 한때 사방 50리 안팎에서 몇 손가락 안에 드는 큰 장이 열리던 곳이었다. 그러나 농촌의 쇠락과 함께 우회도로가 나면서 이 거리는 잊히었다. 기와지붕 아래 여러 개의 미닫이문을 단 사료판매소와 그 옆의 낡은 슬래브 2층 건물이 쓸쓸하다. 극장으로 운영되었다는 그 건물은 마치 잃어버린 시간의 영예를 추억하는 것처럼 외롭게 서 있었다.

한갓진 감상에 빠지기에는 우리가 살아온 세월도 적지 않다. 차를 돌려 우리는 내호리를 떠났다. 일부러 그런 것은 아닌데, 담벼락에 피어 있던 능소화의 모습이 오래 마음속에 미련처럼 남았다. 청도군 청도읍 내호리 295번지, 오누이 시인의 옛집 담벼락에 핀 그 주황빛 꽃은 지난 세기의 사랑과 상처의 자취 같은 것일지도 모르겠다.

2008. 7. 23. 낮달

'이 풍진 세상에 > 여행, 그 떠남과 이름의 기록' 카테고리의 다른 글

| [상트페테르부르크] 성장통과 혁명의 시대, 그리고 ‘레닌그라드는 함락되지 않았다’ (0) | 2020.07.25 |

|---|---|

| 나무와 숲은 결코 ‘거저’가 아니다 (0) | 2020.07.25 |

| [상트페테르부르크]예르미타시, 러시아 제국의 ‘영광’과 혁명의 ‘격랑’ 사이 (2) | 2020.07.21 |

| 아이고, 저 소나무는 얼마나 힘들까? (0) | 2020.07.15 |

| 화왕산 기슭에서 ‘용을 보다’ (0) | 2020.07.12 |

댓글