동네 뒷산의 순애보 묘비명

“내가 한 십 년쯤 아프기라도 하면 당신은 내가 꼴도 보기 싫겠지?”

어느 날인가 아내가 내게 불쑥 그렇게 묻더니 대답 따위 안 들어도 그만이라는 듯 아퀴를 지었다.

“아니, 십 년이 뭐야, 1년만 자리보전을 해도 진절머릴 낼 거야, 당신은. 틀림없어.”

느닷없는 질문에 대답이 궁해서 웬 뜬금없는 얘기냐고 퉁을 주었더니 아내는 이번에는 알 듯 말 듯 한 미소를 지으며 이야기를 시작하는 것이었다.

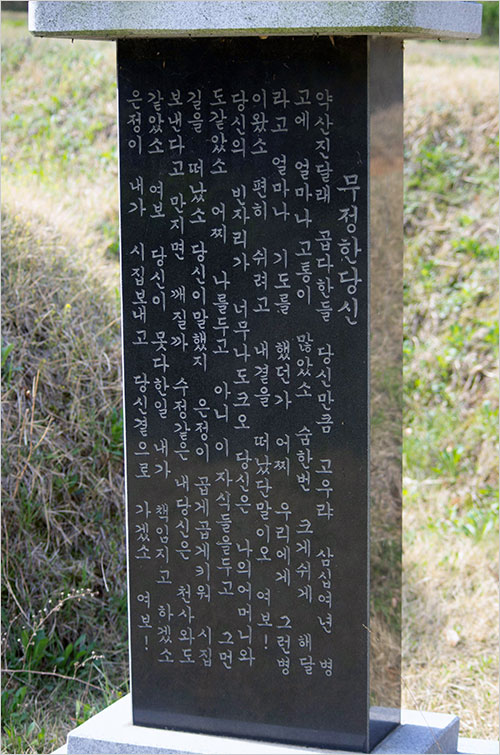

“요기 앞산 어귀에 잘 가꾼 무덤이 있잖우? 등성이 오르기 전에. 거기 비석에 쓰인 글 읽어 본 적 없지? ‘무정한 당신’이라는 그 묘비 말이우.”

“글쎄. 그런 묘비명이 있었나?”

“그게 말이우. 삼십 년을 병고에 시달렸다는 마누라한테 바치는 묘비명이라는 거 아니우. 세상에 십 년도 아니고 삼십 년이래. 당신 같으면 죽었다 깨어나도 못하겠지?”

“삼십 년? 거, 대단한 망부가(望婦歌)일세. 열부가 따로 없네.”

“그런데 삼십 년을 병석에 누운 마누라가 정말 그렇게 고울까? 난 믿을 수가 없어.”

“그거야 모르지. 세상엔 나 같은 사람 말고도 많으니 말이야.”

지난 주말에 아내와 함께 그 산에 올랐다. 어귀에 복사꽃이 아주 곱게 피어 있었다. 산 중턱에 잘 가꾸어 놓은 두 기의 무덤이 있고, 예의 묘비는 그 오른쪽 무덤 옆에 서 있었다.

나는 묘비 앞에 서서 마음속으로 띄어쓰기를 해가면서 비문을 읽었다. 비문은 ‘약산 진달래보다 더 고운 당신’에 대한 사랑으로 애틋하였다. ‘삼십 년간의 병고’로 인한 고통을 위로하면서 남편은 아내의 ‘빈자리’가 너무 크다고 애통해하고 있었다.

남편은 아내가 ‘자신의 어머니’와 같았다고 회고하면서 딸을 출가시키고 당신 곁으로 가겠다고 약속했다. 세로로 새겨진 비명은 남편의 비통한 심정을 거듭 강조하면서 ‘여보!’라는 애끊는 부름으로 끝맺고 있었다.

“대단하네. 이 어른, 정말 아낼 사랑했는가 보네. 이렇게 묘비에까지 새긴 걸 보면.”

“그렇지요? 그런데 30년을 앓은 부인을 보내는 게 이 정도로 애통했을까? 시원하지 않았을까?”

“그거야 모르지. 사람이 똑같은 건 아니니. 때론 이 어른 같은 이도 있을 테지.”

“그럴까, 정말…….”

4월의 산은 눈록빛 신록으로 싱그러웠다. 올봄은 유난히 꽃이 일찍 피기도 했지만, 산의 신록도 나날이 달라지고 있다. 지난해만 해도 이맘때의 산록은 여전히 겨울빛이었던 듯했는데 올해는 유난히 초록이 일찍 물들고 있다고 느끼는 것은 착시일까.

한 번도 간 적이 없던, 다봉산((多峯山) 쪽으로 길을 잡았다. 도로를 가로지르는 에코 다리(산짐승들의 이동통로)를 건너 다봉산 줄기로 들어서자, 이제 막 꽃봉오리를 맺은 산사과 나무가 우리를 반겨주었다. 길은 평탄하고 꽤 널찍했다. 우리는 아주 여유롭게 이런저런 얘길 나누면서 산을 오르기 시작했다.

그러나 평탄하다고 느낀 건 잠시였다. 이내 가파른 오르막이 여러 차례 나타났다. 숲길로 다니기 시작한 이래 오르막에 잘 길든 나는 별로 힘들지 않았는데, 아내는 꽤 힘이 든 모양이었다. 쉬엄쉬엄 한 시간쯤 걸려서 정상(333m)에 이르렀다.

북봉산과 마찬가지로 다봉산도 산등성이의 나무는 주종이 소나무다. 구불구불하게 자라고 있는 소나무가 다닥다닥 붙은 등성이의 좁다란 길로 오르내리는 사람들이 적지 않았다. 주말이어서일까, 우리만 몰랐지, 사람들은 이 길로 등산 다닌 지 오래였다.

끝물의 진달래가 가끔 눈에 띄었는데 정상에 오르자 진달래보단 좀 연하고 꽃잎이 크고 꽃술이 분명한 이른바 ‘연달래’ 군락이 나타났다. 진달래가 화사한 빛깔로 봄을 알리고 떨어진 자리, 연이어 곱게 피는 꽃이라 하여 ‘연달래’라고 한다.

정작 사전에 ‘연달래’는 나오지 않는다. 철쭉의 한 종류라고 하는데 사람마다 설명이 조금씩 다르다. 그러나 ‘연이어’ 연달래든, 꽃 빛이 연해서 연달래든 아무래도 좋다. 진달래에 이어 산을 곱게 물들이는 것만으로 족하지 않은가.

중간에 만난 하얀 꽃이 핀 나무는 무엇인지 알 수 없었다. 숲길에서도 만난 꽃인데 인터넷을 뒤져봐도 이름을 찾기가 쉽지 않다. 서가에서 ‘쉽게 찾는 우리 꽃’을 꺼내야 볼까 하는데 거기서도 이름을 찾을지는 알 수 없다.

내려오니 얼추 두 시간이 지났다. 땀이 꽤 났다. 모처럼 해가 든 날이었다.

2015. 4. 20. 낮달

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 나들이 못 권하는 봄, 그래도 ‘황매산 철쭉’ (0) | 2020.05.19 |

|---|---|

| 팔공산 자락의 숲길 (0) | 2020.05.12 |

| 목계나루와 신경림의 ‘목계장터’ (0) | 2020.04.26 |

| 버스 종점의 할미꽃 (0) | 2020.04.25 |

| 도심 골짜기에서 ‘도원경(桃源境)’을 만나다 (0) | 2020.04.24 |

댓글