팔공산 자락의 숲길을 찾아서

오마이뉴스 블로그의 바지런한 이웃, <이 땅에서 잘 놀기>의 주인장 초석 님이 팔공산 자락을 한 바퀴 돌고 그 답사기를 쓴 게 얼마 전 일이다. 정작 은해사조차 가보지 못한 나는 그 부속 암자인 거조암의 영산전을 마음에 담아 두었고, 5월 초순에 거기를 다녀왔다.

그러나 석탄일 준비로 거조암은 연등 천지였다. 영산전 앞에 철 구조물을 앉히고 연등을 빽빽하게 달아놓았다. 당연히 사진은커녕 정면에서든 측면에서든 영산전을 제대로 바라볼 수가 없었다. 내친김에 은해사와 운부암, 백흥암을 돌아왔는데 팔공산 자락은 넓기도 하지, 빽빽한 숲 사이로 난 길이 매우 아름다웠다.

곧거나 완만하게 휜 늙은 소나무, 길가에 빽빽하게 들어선 교목들, 끊임없이 구부러지고 휘어 돌아가는 숲길은 찬연한 신록, 그 푸른빛의 행진이요, 제전이었다. 황톳길이 아니라 낡은 시멘트 길이었지만 그게 운치를 저버리지는 않았다. 그 길에서 만났던 모과꽃, 백흥암 아래 풀숲에 청초하게 피어 있던 하얀 샤스타 데이지, 운부암 오르는 길의 저수지에 비치던 산 그림자는 마치 잃어버렸던 전설 같았다.

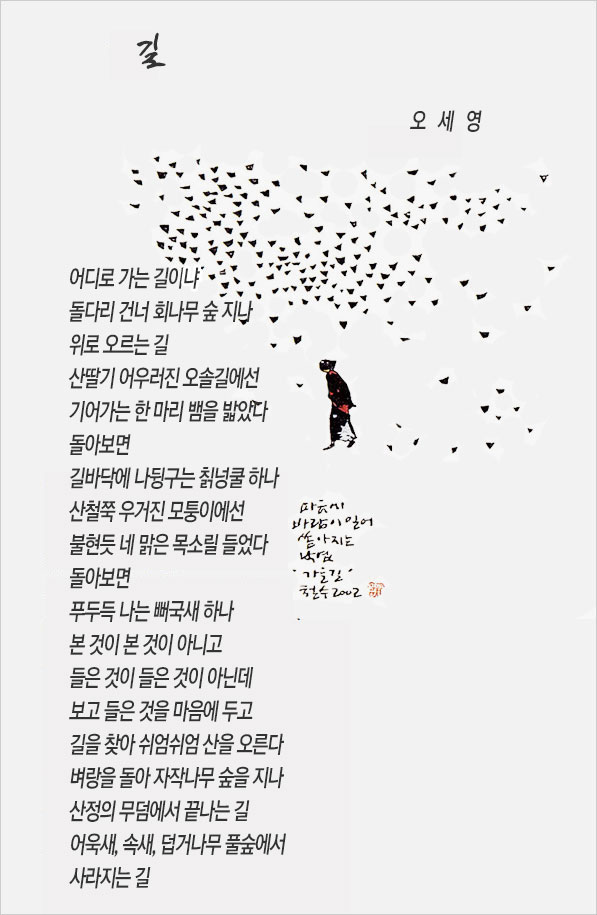

우리는 승용차를 타고 올랐지만, 그 길은 붉은 티끌[홍진(紅塵)], 세속의 삶과 부처의 나라를 잇는 통로였으니 얼마나 많은 납자(衲子)가, 곡진한 한과 기원을 품은 남녀 노유 불자들이 거쳐 간 길이었을까. 길은 세상과 세상을 이으며 ‘지금 여기’의 삶을 날것 그대로 품고 있는 곳이리라.

길은 끊길 듯 이어지며 숲과 나무 저편으로 사라지고, 늦은 오후의 산길을 오르는 중생들에게 처연히 그 속살을 드러내 주었다. 그 길과 산과 숲이 침묵으로 말하는 것은 무엇이었을까. 고개를 돌리는 찰나, 지상에서 하얗게 사라져 버릴 것만 같아서, 산에서 내려오면서 나는 어쩐지 뒤를 돌아볼 수 없었다.

2007. 5. 14. 낮달

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 장미보다, 다시 찔레꽃 (0) | 2020.05.20 |

|---|---|

| 나들이 못 권하는 봄, 그래도 ‘황매산 철쭉’ (0) | 2020.05.19 |

| 순애보(殉愛譜) 묘비명과 4월의 신록 (0) | 2020.04.27 |

| 목계나루와 신경림의 ‘목계장터’ (0) | 2020.04.26 |

| 버스 종점의 할미꽃 (0) | 2020.04.25 |

댓글