[서평] 신동흔, <살아 있는 우리 신화>(2005, 한겨레신문사)

우리에게 낯익은 신, ‘옥황상제’나 ‘용왕’의 계보를 어디서 찾을 수 있을까. ‘옥황상제’는 하늘을, ‘용왕’은 바다와 하천 등, 모든 물의 나라를 통치하는 신격(神格)임을 알고 있지만, 그런 계보의 근원이 우리의 민간 신화(무속 신화)에 있다는 걸 아는 사람은 많지 않을 듯하다. 대체로 사람들은 그 낯익은 이름을 통해 도교나 불교의 이미지를 떠올리기 쉽다.

국문학자 신동흔이 쓴 ‘살아 있는 우리 신화’(한겨레신문사)는 그 같은 신들의 계보를 밝히면서, 방 안에 모신 ‘삼신’이나, 부엌의 신 ‘조왕 할아버지’, ‘조왕 할머니’ 같은 ‘가정(家庭) 신’도 그 계통의 한쪽을 차지하고 있다고 일러 준다.

물론 그들의 계보는 올림포스의 제신(諸神)들처럼 일목요연한 체계를 갖고 있지는 않다. 그것은 우리 신화들이 각 지역과 마을에서 ‘나름의 방식으로 구비 전승된 데 따른 임의성 또는 자율성을 반영한 현상’ 탓이다.

이 책을 읽고 있자면 자신이 문학 교사라는 사실이 몹시 부끄러워진다. 교과서에서 배우는 역사가 지배층 중심의 ‘공문서의 역사’라고 일갈한 선배 교사의 비유를 따른다면 우리가 교과서에 배운 단군이나, 혁거세, 동명왕의 신화는 어쩌면 ‘관보’에 실린 신화에 불과하지 않은가 하는 뒤늦은 깨우침 때문이다.

20년이 넘게 중등학교에서 ‘문학’ 교과를 통해 ‘단군과 주몽, 수로 신화’를 가르쳐 왔지만, 정작 이 땅에 천지창조 신화가 없는 이유는 궁금해하지 않은 채, ‘우리에게는 창세 신화가 남아 있지 않다.’는 얘길 천연덕스럽게 해댄 이 기막힌 무지. 서사 무가(巫歌)로만 가르쳐 온 ‘바리공주’ 이야기가 민간 신화였다니! 제주도의 창세 신화는 오늘도(!) 제의의 현장에서 장엄하게 구송(口誦)되고 있다고?

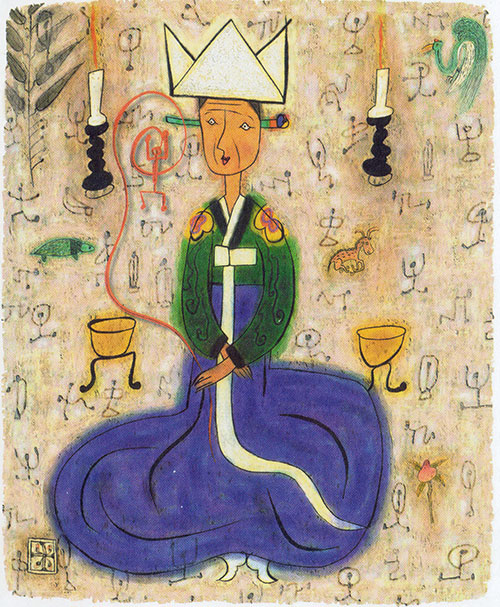

아비에게 버림받았으나, 어린 소녀의 몸으로 이승과 저승의 경계를 넘나들며 병든 부왕(父王)을 살려낸 ‘길 위’의 여신, ‘바리공주’. 그녀는 죽은 사람을 저승으로 인도하고 세상을 떠난 영혼들의 죄를 씻어주는 역할을 맡은 오구신이 된다. 이 무조(巫祖) 바리데기의 서사적 구조는 신화로서의 자격과 화소(話素)를 너끈히 갖추고도 남는다.

그런데도 이를 서사 무가로만 이해하는 것은, 작게는 신화의 범주를 건국이나 시조 신화로 한정한 문학 교육의 편협성 탓이고, 크게는 토마스 불핀치 류의 ‘그리스, 로마 신화’의 문법에 익숙한 우리의 의식 때문이라고 볼 수밖에 없다.

우리에게 ‘신화’란 일차적으로 ‘그리스, 로마 신화’로 이해되며, 가끔 양념으로, ‘쑥과 마늘’의 인고를 거쳐 사람이 되는 ‘곰 할머니’[熊女]와 자라와 고기떼를 타고 엄수(淹水)를 건넌 주몽의 얘기를 떠올릴 뿐이다. 그런 이들에게 민중들의 구전을 통해 그 신성(神性)을 면면히 이어 온 민간 신화(무속 신화), ‘78명의 신들이 펼쳐내는 25편의 우리 신화 이야기’는 일종의 문화 충격일 수도 있겠다.

이 책에서는 서사 무가로 전해져 온 ‘바리공주’를 ‘우리의 영혼을 온몸으로 감싸서 눈물로 씻어줄 구원의 여신’으로 복권한다. 지은이는 ‘온몸을 바쳐 신성한 직무를 감당하면서도 천대와 외면을 벗어날 수 없었던 천민 사제. 그들이 조상신으로 섬겨온 존재가 바리’라고 말한다.

특히 ‘작은 가슴에 우주를 품어 안는 들판의 딸, 오늘이’ 이야기는 한 편의 아름다운 동화이며 신화적 판타지다. 부모님을 찾아 먼길, ‘원천강’을 향해 떠난 오늘이는 긴 여정을 거쳐 부모님을 만난다.

그리고 자신의 여정을 도와준 이들의 의문을, 하나하나 풀어주면서 세상에 돌아오고, 하늘나라 선녀가 되어 사계절 소식을 세상에 전하는 일을 맡게 된다. 한 손에 여의주, 또 한 손에 연꽃을 든 채. 지은이는 그를 ‘시간의 신’으로 이해한다. 우리에게 ‘오늘’이 있는 것은 순전히 그의 존재 때문이다.

책 속에 소개되는 민간 신화들은 모두 전국 각지에서 전승되어 온 무가(巫歌)의 내용을 정리한 것이다. 이들이 펼쳐 주는 신의 세계와 그 신격은 그러나, 매우 낯설다. 간신히 명맥을 이어온 무속신앙, 천민 사제인 무당의 연희(演戲)로 전승되어 오면서 ‘미혹된 믿음’으로 천대받으며 대부분 민중의 기억에서 멀어져 왔던 까닭이다.

신화는 한 민족의 집단 정체성의 표지(標識)일지도 모른다. 따라서 신화를 읽는 것은, 종교를 넘어서, 시대를 넘어서 집단 제의의 기억들을 회복하는 일일지도 모른다. 지은이가 다음과 같이 뇌며 책을 끝맺고 있는 이유도 거기에 있다.

“신이란 무엇인가. 파란만장한 삶의 역정을 거치면서 우리 안에서 찾은 우리의 신성이다. 신을 마음에 품는다는 것은 무엇인가. 이 세상에 존재하는 신성한 의미를 찾는다는 것이다. (중략) 눈을 감고 천천히, 아주 천천히 신의 이름을 불러보라.

‘바리-.’

그 목소리가 들려오지 않는가.”

2005. 8. 9. 낮달

'이 풍진 세상에 > 행복한 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| 문정희 시인의 ‘몸과 삶’, ‘사랑’의 성찰 (1) | 2019.12.05 |

|---|---|

| 게으름뱅이 독자의 ‘책 읽기’ (0) | 2019.11.18 |

| 아이라쿵께요, 키가 커삐가 치마가 짧아진 거라예 (0) | 2019.11.11 |

| 독립운동가들의 최후, 글로만 봐도 눈물이 난다 (0) | 2019.11.10 |

| 슬프구나 유랑의 삶, 변강쇠와 옹녀 (0) | 2019.11.02 |

댓글