안동과 인연 맺고 산 지 어느새 10년

아주 뿌리 박고 살겠다고 안동에 들어온 때가 1997년 여름이다. 한 8년쯤 된 셈이다. 그 여덟 해의 시간 동안 내가 사는 아파트 뒷동네의 을씨년스러운 야산이 고급 아파트 단지로 바뀌고, 그 너머 동네가 신시가지로 개발되면서 아파트촌 주변이 시끌벅적한 유흥가가 되어 버린 변화가 있었다.

나는 이른바 안동에서 나고 자란 ‘안동사람’은 아니다. 죽을 때까지 이 땅에서 산다고 해도 ‘안동사람’이 될 수는 없다. 고작해야 ‘안동사람 다된’ 정도일 터이다. 그것이 이 나라에서 한 지역 사람이 되는데 필요한 불문율인 것이다.

안동을 처음 만난 건 1984년이다. 그해 겨울, 대학 시절에 ‘죽고는 못 살던’ 친구의 결혼식 때문에 난생처음 안동에 발을 디뎠다. 초등학교를 졸업한 이래, 죽 대구에 살았던 탓인지 처음 만난 소도시의 인상은 마치 소꿉장난 같은 느낌이었던 걸로 기억한다.

버스 터미널에 내려 길을 건너는데, 으레 있어야 할 곳인데도 거짓말처럼 신호등이 없었다. 친구가 ‘안동엔 아직 신호등이 없다.’고 정리해 주었다. 친구의 혼인날엔 싸락눈이 잠깐 흩날렸다. 그 친구는 88년 1월에 불의의 사고로 세상을 떠났다. 그는 고향인 임하면 추월리 뒷산에 그의 잔뼈가 굵었다는 길안천을 굽어보며 잠들어 있다.

친구의 죽음으로 안동과의 연은 끝나는가 했다. 이듬해, 노태우 정권에 의해 1천 5백여 명의 교사가 교단에서 축출되는 이른바 ‘교사 대학살’이 있었고, 나는 당시 몸담고 있던 남자 고등학교에서 같은 국어과 동료와 함께 학교를 떠나야 했다.

그해 9월께였던가, 구룡포의 어느 대학 수련원에서 해직교사 연수회가 있었는데, 거기서 나는 화장하지 않은 민얼굴에 홍조가 아름다웠던 한 여교사를 만났다. 마침 같은 모둠이어서 해직에 이르기까지의 쉽지 않은 과정과 이후의 삶 이야기를 나누었는데, 연하인데도 참 반듯하고 단단한 사람이라고 생각했다. 그이가 배주영 선생이다.

그는 해직 이듬해인 90년 2월, 청송의 자취방에서 연탄가스 중독으로 세상을 떠났다. 그는 안동 외곽의 천주교 묘지에 묻혔고, 해마다 기일이면 안동과 인근의 동료들이 그의 무덤을 찾는다. 그러고 보면 그가 떠난 지 벌써 15년이 흘렀다. 세월은 떠난 사람을 따로 기억하지 않는 모양이다.

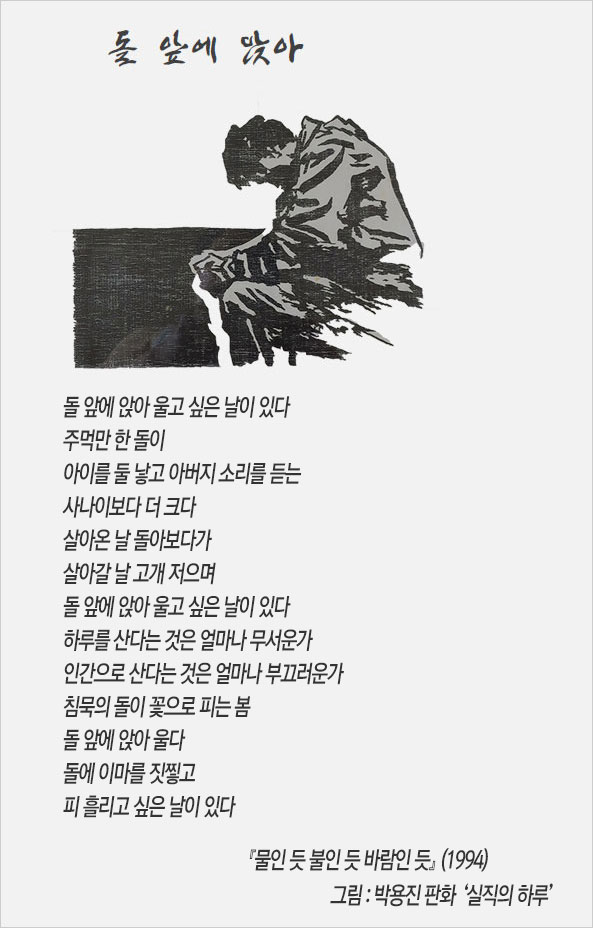

이태 후인 1993년 봄, 4월이었다. 안동에서 활동하다 해직된 정영상 선생이 죽령 너머 신단양의 자택에서 심장마비로 세상을 떠났다. 미술 교사로 그림을 그렸고, 그보다 더 열심히 시를 썼던 아주 다정다감한 친구였다.

나와는 1987년 1급 정교사 연수에서 만났는데, 동갑내기여서 쉽게 친해졌다. 그는 고향 영일의 바다가 보이는 낮은 산 중턱에 묻혔다. 우리 나이로 서른일곱 살. 그를 묻으면서 모든 해직 동료들이 숨죽여 울음을 삼켰다. 해직 3년, 전망은 보이지 않았고, 그의 죽음이 자신의 것이 될 수 있다는 각성은 통곡과 오열이 되었던 듯하다.

그래도 안동은 여전히 ‘먼 곳’이었다. 이 조그만 도시가 내 삶에 그리 가까이 다가오리라고는 나는 전혀 생각지 못했다. 그러나 인연이 닿으려고 그랬던가. 1994년 3월에 나는 예천지역에 복직 발령을 받았고 곧 이 경북 북부지역 어름이 내가 남은 삶을 꾸려야 할 땅이라는 걸 깨달았다.

안동에 들어와 살게 되면서 나는 지나가는 말로 안동을 ‘악연의 땅’이라고 말했다. 공교롭게도 안동은 앞서 말한 세 죽음과 연관되어 있었던 탓이다. 안동에서의 죽음은 그것으로 끝나지 않는다.

유택을 이 땅에 모시지는 않았지만, 2002년에 어머니께서 여기서 돌아가셨다. 10월이었다. 타관에서 치르는 장례가 부담스러웠는데 안동을 비롯한 각 지역에서 달려온, 운동을 함께 한 벗들과 선후배들이 각별한 위로와 함께 큰 힘이 되어 주었다.

돌아가신 어머니는 이 땅을 그리 좋아하지 않으셨다. 오래 대구에서 지내셔서 고향을 빼면 대구 사람과 그들의 인정을 아는 당신께선 “안동사람은 대구 사람과는 다르니라. 노인을 보면, 지나가는 인사라도 할 법하건만, 안동에선 그런 이를 보지 못했다.”고 늘 말씀하셨다.

정작 안동에서 안동사람과 어울려 살았던 내가 깨닫지 못했던 점을 어머니는 노인 특유의 감각으로 깨우치신 듯했다. 어머니의 지적이 안동사람들의 ‘배타성’으로 이해할 수 있는 것인지에 대해선 아직 답을 찾지 못했다.

안동에서 살면서 인근 시군으로 출퇴근하다가 안동시로 전입한 때가 2003년이었으니, 안동에서 ‘살고 일하게 된 것’은 이제 삼 년째다. 안동도 많이 변했다. 진행 신호를 기다리는 네거리에서 신호가 들어오고 한 호흡쯤 지나야 움직이기 시작할 정도로 느긋한 사람들이었는데, 요즘은 신호가 떨어지기 무섭게 쌩쌩 진행하는 걸 보면 변해도 많이 변했다.

아, 신호등 얘기가 나왔으니 말인데, 2005년 현재 안동의 신호등은 셀 수가 없을 정도다. ‘20년이 지났으니’라고 말하면 모든 변화는 면책되겠지만, 거의 50m 간격으로 들어선 신호등은 거의 ‘널렸다’고 해도 지나치지 않다.

안동은 이 땅 어디에서나 만날 수 있는 소도시 중의 하나다. 서울시보다 넓은 면적에 인구는 고작 18 만. 인근 산에 올라 아래를 내려다보면, 땅보다도 산이 더 많이 보이는 그런 고장이다.

그러나 안동은 그 범상한 모습 뒤에 이 땅의 근현대사에 만만찮은 흔적을 남긴 사람들의 뜨거운 체취를 감추고 있다. 안동은 육사의 고향이면서 석주 이상룡과 일송 김동삼의 땅이고, 여성 독립운동가 김락과 남자현의 서슬 푸른 얼이 빛나는 고장이다.

안동사람들은 정작 그런 안동의 내밀한 체취에 무심한 것처럼 보인다. 오히려 타관에서 안동에 스며들어와 사는 사람들이 그런 향기에 쉽게 취하는 듯하다. 상주 사람으로 안동에 들어와 산 지 스무 해를 넘긴 내 친구 이완규는 ‘안동사람이 다 되어’ 오래 공부한 풍수(風水)의 눈으로 안동의 땅과 사람을 이야기하였다. 이 글을 쓰다 어쩌면 그의 해박한 지식을 빌려야 할 때도 적지 않을 듯싶다.

그러나 그런 귀한 재주는 내게 없으니, 한 관찰자로, 혹은 고립자로서 내 눈에 비친 안동을 이야기하고자 한다. 나는 어떤 기준과 잣대에 얽매이지 않고 이 땅과 사람의 이야기를 두런두런 뇌어 볼 작정이다. 이 글의 목표는 없다.

때론 사람이, 때론 호젓한 산이나 거기 핀 들꽃 따위가 이 글의 주인공이 될 수도 있을 터이다. 목표가 없듯 이 글이 가는 정처도 알 수 없다. 바라건대, 사람들이 가끔이라도 이 글 가운데서 삶과 역사의 진보에 대한 믿음을 털끝만치라도 읽고 갈 수 있다면 더 바랄 게 없겠다.

2005. 10. 11. 낮달

2년 전쯤에 쓴 글인데, 안동의 독립운동가 기사는 바로 이 글의 후속편이었던 셈이다. 잊어버리고 있었는데, 청산님께서 친구인 정영상 시인의 시를 인용하시는 걸 보고 이 글을 떠올렸다.

또 어쩌다 보니까 방을 하나 더 들였다. 이름하여 ‘안동 이야기’다. 내친김에 안동 관련 글은 모두 이쪽으로 옮겨 버렸다. 10년째 살지만, 여전히 안동은 잘 알 수 없는 도시다. 그냥 ‘산다’는 것과 그것을 ‘안다’는 것은 전혀 다른 문제다.

굳이 알려고 하지도 않겠지만, 살아가면서 저절로 깨치는 게 있다면 주절거려볼 작정이다.

2007. 9. 15.

안동을 떠난 것은 2012년 1월이다. 1994년에 예천에 들어왔다가 1997년에 안동으로 옮겼으니, 안동에서만 옹글게 15년을 살았다. 2012년 벽두에 구미로 옮긴 것은 고향 근처에 돌아가 퇴직하고자 해서였다. 고향에서 산 것도 초등학교 졸업 때까지니 안동과 예천에서 18년간 살았으니, 이 북부 지역은 고향보다 더 오래 머문 지역이라고 할 수 있다.

고향에서 ‘잔뼈’가 굵었다면, 예천 안동에서는 내 정신이 치기를 벗고 여물어갔다고 해도 지나치지 않다. 여기서 나는 새롭게 교육운동에 매진했고, 아이들을 성년으로 길러났고, 잊고 살던 글을 되살려 산 곳이기도 했기 때문이다.

2012년에 안동을 떠나놓고도 정작 붙이지 않았던 사연을 뒤늦게나마 덧붙인다. 안동을 떠나면서 썼던 글 한편을 이어둔다. [관련 글 : 고별(告別)의 말씀 – 안동을 떠나면서] 2025.3.1.

'이 풍진 세상에 > 안동 이야기' 카테고리의 다른 글

| 고별(告別)의 말씀 – 안동을 떠나면서 (0) | 2019.09.01 |

|---|---|

| 아름다운 부부, 순국의 길로 함께 갔네 (0) | 2019.08.29 |

| ‘그의 역사’에 묻힌 그 여인들의 삶과 투쟁 (0) | 2019.08.26 |

| [광복 65돌] 낡은 사진 속의 독립투사들 (0) | 2019.08.12 |

| 물돌이동[하회(河回)] 주변을 거닐다 (0) | 2019.07.25 |

댓글