안동의 선배, 동료, 후배 동지들께 올립니다

미루어 오던 인사, 이제야 올립니다. 지난 1월 중순께 저는 안동을 떠나 구미로 이사했습니다. 그러나 공식적으로는 저는 여전히 안동여고 소속이어서 방학 중 보충수업은 물론, 개학 후 종업식까지 안동에 머물렀습니다. 다음 주쯤으로 예상되는 전보 인사가 발표되면 공식적으로 고별의 말씀을 여쭈기로 작정한 게 인사를 미루어 온 이유였습니다.

그러나 어제 학교에서 2011학년도 종업식을 끝으로 아이들, 동료들과 작별하면서 더는 미루어서는 안 되겠다고 마음을 고쳐먹었습니다. 이미 여러 차례 치러주신 송별의 모임에서 인사 말씀 올렸습니다만 다시 고별의 말씀을 드리는 것은 떠나면서 안동에서의 제 삶을 아퀴 짓고 싶어서일지도 모르겠습니다.

객지, 안동에서의 14년

안동은 제게 ‘객지’입니다. 말 그대로 ‘나그네의 땅’이니 그 땅에서 나고 자란 사람에게만 붙여주는 ‘안동사람’이 되는 것은 불가능한 일, 저는 ‘타관 사람’으로 안동에서 살았습니다. 1997년 한여름에 태화동의 조그만 아파트에 짐을 부린 지 14년이 넉넉히 찹니다.

1989년 해직되어 1994년에 3월에 예천의 한 시골 학교로 복직하면서 경북 북부지역과 연을 맺었습니다. 땅 설고 물선 지역이지만 참교육의 신념을 같이 나누고자 한 동료들의 배려로 어렵지 않게 지역에 적응할 수 있었습니다.

3년 반 만에 안동에 아파트를 분양받으면서 안동으로 살림을 옮겼지만, 예천의 두 개 학교에서 보낸 7년의 세월은 제 삶에서 아주 각별한 시간이었습니다. 복직 무렵에는 힘든 적응기를 거치기도 했습니다만, 1999년 전교조 합법화를 전후한 시기에 뒤늦게 지역 조직을 맡아서 정말 열심히 살았습니다.

그야말로 ‘미친 듯이’ 보낸 그 시기의 삶은 해직을 전후한 시기의 그것보다 훨씬 뜨겁고 강렬한 깨달음과 확신의 시간이었던 것으로 기억합니다. 그 강렬함은 몇 해 후, 노조 전임을 끝으로 조직 활동을 떠날 때, 마치 자신의 마음이 말라서 바스러지는 낙엽 같다는 생각으로 이어지기도 했습니다.

예천역 부근의 서본리 국민주택에 살 때, 고향의 어머님을 모셔왔습니다. 평생 고향을 떠나보지 않으셨던 여든의 어머님은 막내아들을 따라 타향의 낯선 하늘에서 늘 고향을 잊지 못해 하셨습니다. 쇠약해질 대로 쇠약해진 어머님은 안동으로 옮긴 후 2002년 가을에 세상을 버리셨습니다.

아버지와 맏형님을 임종했지만, 사실 저는 혼자서 낯선 땅에서 어머니를 잃는다는 걸 몹시 두렵게 여겼습니다. 그러나 온 가족이 달려와 지켜보는 가운데서 어머니는 아주 평안하게 ‘짚불 사위듯’ 그렇게 눈을 감았습니다. 도내 각지에서 달려온 동지들의 격려와 위로 덕분에 저는 외로움과 슬픔을 다스렸고, 새삼스레 ‘참교육’의 가치를 공유한 전교조의 ‘힘’을 절감할 수 있었습니다.

유택을 여기 모신 것은 아니지만, 어머님을 여읜 곳이 안동입니다. 언젠가 블로그에 쓴 글(안동에서 십 년째 살기)에서 밝힌 대로 안동은 내 오랜 친구를 묻은 곳이고, 전교조의 두 동지 배주영과 정영상의 죽음이 직간접적으로 이어진 ‘악연’의 땅이었습니다.

그러나 저의 어머니를 이 고을에서 여의면서 그 연은 ‘선악’을 넘어 버렸습니다. 삶과 죽음은 애당초 그런 세속적 평가 너머에 있는 것일 테니까요. 비록 고향 뒷산에 모셨어도 어머니의 삶은 선산에서 시작해서 안동에서 마감된 셈입니다.

예천으로 옮아올 때 초등학교에 다녔던 우리 아이들은 안동에서 성인이 되었습니다. 정작 데리고 다닐 때엔 몰랐는데 아이들도 한곳에 붙박이로 살면서 동무들을 사귈 새도 없이 이리저리 옮겨 다니면서 무척 외로웠을 것이라는 걸 이제야 깨닫습니다. 자식들에게 어버이의 인생유전을 비켜 갈 힘이 있을 수 는 없으니 말입니다.

안동에서 14년을 사는 동안, 동료 교사들뿐 아니라, 지역사회의 젊은이들과 시민단체에서 일하는 이들과도 교유했습니다. 한 다리 건너면 모두 동무거나 친지인 좁은 동네인지라 웬만한 사람이면 모두 지인입니다. 그들과 함께 소박하게나마 역사와 진보에 관한 생각과 실천을 나누는 일도 행복한 일이었습니다.

예천과 의성에 있는 학교에 근무한 햇수가 9년, 정작 안동 시내에 근무한 햇수는 두 학교에 걸쳐 8년입니다. 중학교 두 군데서 5년, 고등학교 세 군데서 12년……. 새삼 거기서 만난 아이들에게서 제가 가르친 것보다 더 많은 것을 배우고 깨달았다는 사실을 기억합니다.

더는 성적으로 아이들을 바라보지 않게 되고, 저마다 다른 아이들이 가진 아름다움이 조금씩 보이기 시작하고, 그것을 아무 편견 없이 바라볼 수 있게 해 준 건 시간이라는 스승이었지요. 동시에 그것은 성마르던 시절 아이들에게 준 상처와 모진 매질을 뉘우치게 해 주었습니다. 언제나 그렇듯 저는 아이들을 통해서 배웠던 것입니다.

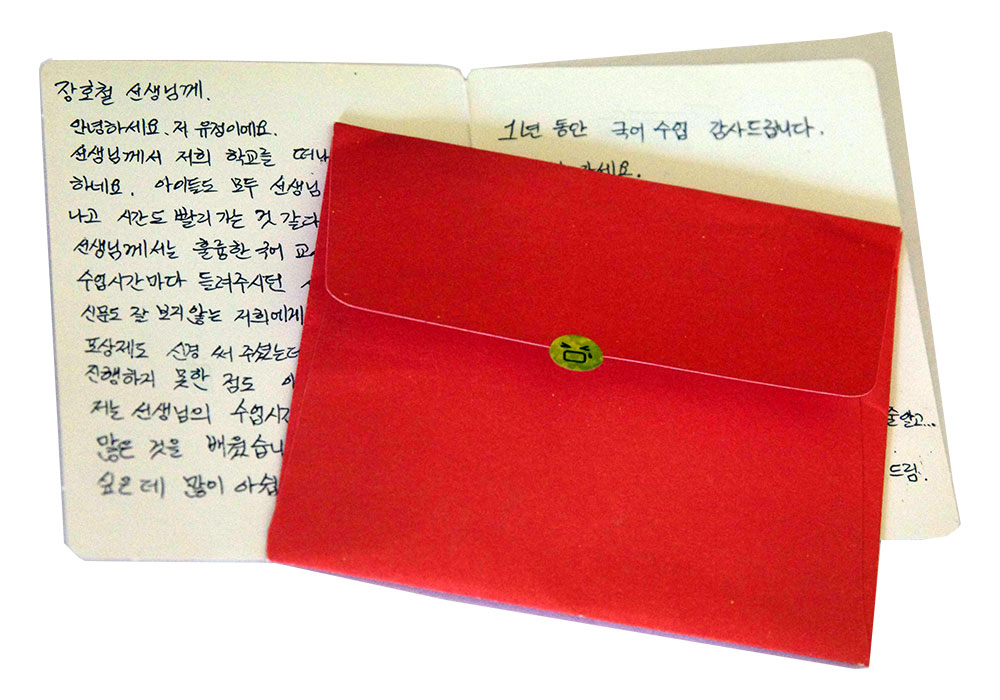

동료들과의 이별이 숱한 봉별(逢別)의 하나이듯 아이들과의 그것도 다르지 않습니다. 종업식을 마치고 아이들 몇 패가 교무실로 작별인사를 왔습니다. 무어라 마땅한 인사말을 찾지 못한 아이들에게 고맙다고 열심히 공부하라는 의례적 인사를 나누는데, 비로소 이 이별이 실감되었습니다.

아침에 한 아이는 분홍빛 카네이션 몇 송이를 작은 쪽지와 함께 제 책상 위에 얹어두었습니다. 이제 여덟 번째 학교로 옮기게 되지만 작별의 뜻으로 꽃을 받은 건 처음이었습니다. 아이가 또박또박 쓴 편지 속에서 저는 지난 한 해 동안의 자신의 모습을 어렴풋하게 그려보았습니다. 아이들은 그들 삶의 여정 어디쯤에서라도 여고 시절에 만난 한 교사의 훈도를 기억할 수 있을는지요.

나이 들면서 자신의 민얼굴을 가감 없이 바라볼 수 있게 됨도 축복의 일부입니다. 아둔한 아집과 열정을 확신이라 믿고, 동료를 끌고 가야 할 우중으로 여겼던 교만과 독선이, 이 늦깎이의 거름이 되었겠지요. 앞만 보고 달려온 시절, 제가 저지른 숱한 허물, 너그러이 받아들여 주실 줄로 믿습니다.

14년, 아니 이 북부지역에서 보낸 18년의 세월은 어쩌면 고향의 성장기보다 더 긴 시간이었습니다. 거기 아롱진 숱한 곡절과 사연을 잊지 못하듯, 안동과 예천, 의성에서 보낸 이 젊음의 한 시절을 오래 잊지 못할 것입니다.

청년으로 만났던 동지들은 어느새 초로의 노년이 되어 갑니다. 우리 세대의 황혼은 다음 세대의 한낮으로 순환합니다. 사위나 며느리를 맞이하는 자식들의 잔치에는 꼭 불러 주십시오. 바라건대, 그런 경사스러운 날에 우리가 나누었던 젊음과 열정을 추억할 수 있다면 더 바랄 게 없겠습니다.

‘만감이 교차’하는 진부한 비유는 이만 줄이겠습니다. 두서없이 뇌어댄 장황한 말씀, 너그러이 거두어 주시기 바랍니다. 늘 평안하시고 강건하시길 빕니다.

2012년 2월 11일 오후에 낮달 올립니다

안동에서 10년째 살기

아주 뿌리 박고 살겠다고 안동에 들어온 때가 1997년 여름이다. 한 8년쯤 된 셈이다. 그 여덟 해의 시간 동안 내가 사는 아파트 뒷동네의 을씨년스러운 야산이 고급 아파트 단지로 바뀌고, 그 너머

qq9447.tistory.com

'이 풍진 세상에 > 안동 이야기' 카테고리의 다른 글

| ‘푸른 바위 정자’에서 산수유 벙그는 봄을 만나다 (0) | 2019.09.26 |

|---|---|

| 고산정, 푸른 절벽을 끼고 깊은 못을 굽어보다 (0) | 2019.09.25 |

| 아름다운 부부, 순국의 길로 함께 갔네 (0) | 2019.08.29 |

| 안동에서 10년째 살기 (0) | 2019.08.26 |

| ‘그의 역사’에 묻힌 그 여인들의 삶과 투쟁 (0) | 2019.08.26 |

댓글