[서평] 잭 런던의 <강철군화>(한울, 1990)

잭 런던의 작품을 처음 만난 건 초등학교 때였다. 그가 쓴 여러 편의 알래스카를 무대로 한 동물소설 중의 하나였던 <황야의 부르짖음(The Call of the Wild)>(1903)을 통해서였는데, 이 작품은 주인공 개가 알래스카로 팔려가 썰매를 끌게 되면서, 거기서 약육강식의 세계와 비정한 인간의 혹사를 겪게 되고, 주인이 죽은 뒤 자기 내부의 야성의 부르짖음에 따라 결국은 북극의 이리떼에게 돌아간다는 이야기이다.

물론 작가 따위를 의식하고 읽은 책은 아니었다. 아이들은 문학 작품이 개인의 생산물이라는 점을 잘 의식하지 못하니 말이다. <강철군화>를 읽고 나서야 그 시절에 읽었던 얘기가 그의 작품이라는 걸 소급해 이해한 것이다.

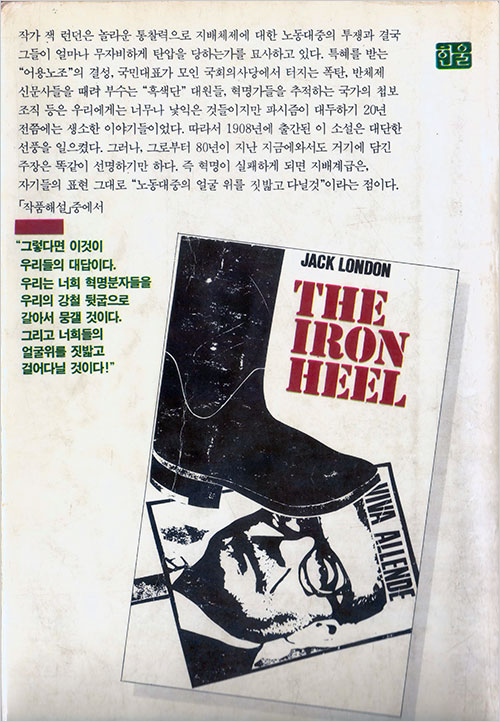

사회과학 전문의 도서출판 ‘한울’에서 <강철군화>의 초판이 나온 게 1989년 7월인데, 내게 있는 책은 90년에 12월에 간행된 5쇄다. 결국, 내가 이 책을 읽은 것은 91년도쯤인 셈이다.

책의 정가는 3,800원. 15년쯤 지난 책표지의 코팅이 군데군데 벗겨지고 있는데, 아마 나 말고 이 책을 읽은 이는 대여섯 명은 좋이 될 듯하다. 내게 읽을 만한 책 추천을 부탁한 동료 교사들과 제자들, 그리고 해직 시절 같은 지역에서 알고 지냈던 금속 노동자도 이 책을 읽었다.

잭 런던은 사생아로 태어나, 사회 밑바닥의 비참한 삶을 온몸으로 견뎌내야 했다. 뒷날, 잘 팔리는 작가가 되어 엄청난 부를 얻었지만, 삶과 이데올로기 사이에서 깊어진 자기모순과 번민 속에서 죽어갔다.

<대영백과사전>은 잭 런던을 ‘생존을 위한 본능적이고 처절한 투쟁을 낭만적으로 묘사한 작가’, ‘돈을 벌기 위해서 쓴 낭만 소설과 사회주의자로서 이념을 위해 쓴 사회주의 소설로 날카롭게 양분되는 작품 세계를 가진 작가’, ‘미국에서보다 외국에서 더 유명하며 스스로 계급투쟁에 관심을 갖지 않게 된 말년에도 가장 위대한 사회주의 작가로 영원히 추앙을 받은 작가’로 소개하고 있다.

1908년 발표된 강철군화는 ‘사회주의 노동운동가로서의 통찰력과 문학적 뚝심의 백미(번역자 차미례)’로 평가되는데, 대체로 이데올로기를 다루고 있는 소설이 빠지기 쉬운 ‘소설적 완성도의 결핍’으로부터 자유로운 작품이다. 이른바 자본주의의 부패로부터 해방된 27세기 통일된 사회주의 시대인 ‘인류 형제애 시대(Brotherhood of Man)’의 세계국가 아디스의 문헌학자가 쓴 서문의 형식으로 소설은 시작된다.

20세기, ‘강철군화’라고 불리는 과두(寡頭) 지배체제가 노동대중의 얼굴을 짓밟았던 시대의 혁명가 어니스트 에버하드의 상류계급 출신 아내, 애비스 에버하드는 자기 시대를 기록해 둔 원고를 남겼다. 이 원고는 사회민주주의의 최종적 승리가 이루어진 이후 700여 년 만에 웨이크 로빈 산장의 해묵은 참나무 심장 속에서 발견된다. 이에 대한 문헌학자의 보고를 서문으로 이 ‘애버하드 원고’는 독자들의 ‘피를 끓게 하면서’ 그 드라마틱한 속살을 펼쳐낸다.

애비스의 관점에서 기술되고 있는 소설 초반부에서 ‘말굽 편자 대장장이 출신의 사회학자’인 주인공 어니스트는 그의 해박한 사회주의 이론과 철학으로 이 상류계급의 우아한 숙녀와 그녀의 아버지인 버클리 대학의 물리학자, 그리고 모어하우스 주교의 세계관을 뒤흔들어 버린다.

어니스트는 주교를 향해, 남부의 면사(綿絲) 공장에서 어린아이들을 혹사하고 있는 상황을 가리키면서 “그 공장의 배당금은 그 애들의 피에서 지급된다.”고 하며 주교는 “그 배당금으로 배가 부른 미끈한 수혜자들을 향해 듣기 좋은 상투적인 설교를 늘어놓고 있는 것”이라고 일갈한다. 그는 애비스에게도 “당신이 입고 있는 그 드레스가 피로 얼룩져 있다”고 환기해 준 것이다. 결국, 애비스는 어니스트의 애정의 포로가 되고, 교회는 사랑을 실천하려 한 주교를 정신병원에 가두어 버린다.

소설은 사회주의 혁명 과정(시카고 코뮨)을 실감 나게 그려내면서 그 과정에서 결국은 대규모의 살육으로 끝나는, 그들 이상의 패배를 고통스럽게 기술하고 있다. 그것은 결국 혁명이 실패하게 되면 지배 계급은, 즉 강철군화는 ‘노동대중의 얼굴 위를 짓밟고 다닐 것’이라는 점을 현실을 통해 증명하는 것이다.

잭 런던이 이름한 ‘강철군화’는 자본주의 정치 권력의 한 형태로 이해할 수 있겠는데, 이는 1922년 무솔리니의 파시즘으로 현실이 되었다. 그는 지배 계급이 과도한 잉여 이윤으로 노동자 계급의 일부를 매수하여 우리 안에 가두어 놓은 다음, 나머지 노동계급을 지배하는 주역의 구실을 하는 ‘노동귀족’의 출현도 예언하였다.

1937년 트로츠키는 강철군화 소련판이 출간되었을 때, “그 당시의 단 한 명의 마르크시스트 혁명가도 자본과 노동귀족 사이의 불길한 야합의 가능성을 그처럼 완벽하게 예견한 사람은 없었다.”고까지 단언했다. 한 작가의 역사적 통찰력이 한 시대를 넘어 미래까지를 꿰뚫어 본 것이다.

10년도 전의, 까마득한 옛 시절의 소설 한 편을 새삼스럽게 기억하는 것은 한갓진 회고는 아니다. 강철군화 이후 100년이 가까워지지만, 어니스트의 지적처럼 “두 사람이 똑같은 것에서 자기들이 얻을 수 있는 전부를 얻으려고 들 때, 거기에는 이해의 대립이 존재한다. 그것이 노동과 자본 간 이해의 대립”이라는 명제는 변하지 않았다.

신자유주의의 발호 아래 비정규직의 비율이 전체 노동자의 60%를 넘고, 부모 없이 외조부모에게 맡겨진 아홉 살짜리 아이가 혼자서 사냥개의 공격으로 목숨을 잃고, 그 주검이 이튿날에야 발견되는 이 야만의 사회, 2005년의 절망 앞에서 부끄러움 없이는 책을 덮을 수 없다.

2005. 11. 22. 낮달

* <시사저널> 사태를 바라보면서 민주노동당 정책부장 출신의 변호사는 <강철군화>를 언급했다. 소설 속에 등장하는 ‘기자들이 아무리 취재해도 대기업의 횡포에 관한 것은 지배계급들의 공조 때문에 전혀 보도되지 않는다는 내용’을 지적하면서 그는 파업 중인 기자들을 ‘강철군화’와 싸우는 기자들‘이라 명명했다.

<시사저널> 사태는 어쩌면 한 편의 코미디인지 모른다. 한국의 언론 환경, 그리고 한국식 표현의 자유가 가진 후진성을 웅변으로 증명하는 한 편의 소극 말이다. 그러나 그것이 더하지도 덜하지도 않은 이 자랑스러운 21세기, 한국의 현실이라는 걸 아무도 부인할 수 없다.

합법적으로 선출된 권력을 끊임없이 물어뜯어 대는 것으로 자신의 존재와 만개한 언론의 자유를 증명하는 하이에나 언론은 목하, ’동업자의 매너와 의리‘로 보도관제 중인 듯하니 우리는 할 말을 잃을 수밖에 없다.

'이 풍진 세상에 > 행복한 책 읽기 ' 카테고리의 다른 글

| 어차피 삶은 ‘신파’다 (0) | 2019.08.18 |

|---|---|

| 『제국의 위안부』, 일본제국 논리로 ‘위안부’ 문제를 재해석했다 (4) | 2019.08.13 |

| 파블로 네루다 읽기 (0) | 2019.08.01 |

| 한국전쟁 - 끝나지 않은 전쟁, 끝나야 할 전쟁 (3) | 2019.06.24 |

| ‘아름다운 우리 말글 맵시’, 위당 정인보를 생각한다 (0) | 2019.06.09 |

댓글