[안동 시가 기행 ②] 농암 이현보의 <어부가>, <농암가>

댐이 건설되면 숱한 마을과 논밭이 물 아래에 잠긴다. 당연히 거기 살던 사람들은 물에 잠길 고향을 떠나 더 높은 뭍으로 떠난다. 정든 집과 마당, 유년의 추억이 깃든 개울이나 언덕 따위와도 꼼짝없이 헤어져야 한다.

그나마 수몰을 면하는 집이 있다. 주로 보존 가치가 있는 옛집들이다. 이들 고가는 짓는 것보다 훨씬 더 비용이 드는 해체·복원 과정을 거치며 살아남는다. 그게 수백 년 동안 고택이 먹은 나이에 대한 지금 세상의 배려고 대우다.

안동댐 건설에서 살아남은 농암 이현보 유적 분강촌

경북 안동시 도산면 분천리 일대에 있던 농암(聾巖) 이현보(李賢輔, 1467~1555) 선생의 유적도 안동댐 건설에서 그렇게 살아남았다. 얼마 전에는 흩어져 있던 긍구당과 사당, 분강서원, 애일당, 농암각자, 신도비, 명농당 등 농암 선생 관련 9점의 문화재를 한데 모은 농암 유적지(도산면 가송리) 분강촌으로 거듭났다.

분강촌(汾江村)은 도산면 가송리에 있다. 짐작했듯 ‘가송(佳松)’이란 ‘아름다운 소나무’다. 가송리는 안동에서 청량산 쪽으로 가다가 청량산 조금 못미처 만나는 낙동강을 따라 오른쪽으로 휘며 펼쳐지는 강마을이다.

청량산 줄기가 만들어내는 협곡을 끼고 흐르는 강 주변, 단애(斷崖)와 은빛 모래밭이 어우러지는 가을 풍경은 처연히 아름답다.

가송리 입구에 청량산이 빚어낸 협곡, 가송협의 단풍은 아직 때를 만나지 못하였다. 깎아지른 벼랑 옆에 서 있는 고산정(孤山亭) 그림자를 담은 강물도 얕고 초라하다. 강줄기를 따라 난 좁은 길을 따라 오른쪽으로 휘돌아 나가자 오후의 누그러진 햇살을 받으며 안온한 강마을, 분강촌이 나타났다.

본디 안동댐 건설 이전의 분강촌은 도산서원 진입로 아래의 강변마을이었다. 댐이 건설되면서 여기저기 옮겨진 유적을 한데 모아 ‘고향을 다시 만들자’는 후손들의 뜻과 경북 북부의 ‘유교문화권개발’ 계획이 맞아떨어졌다. 그 결과 청량산 농암 묘소 뒤편의 수려한 가송리에 새로 깃들인 마을이 현재의 분강촌이다.

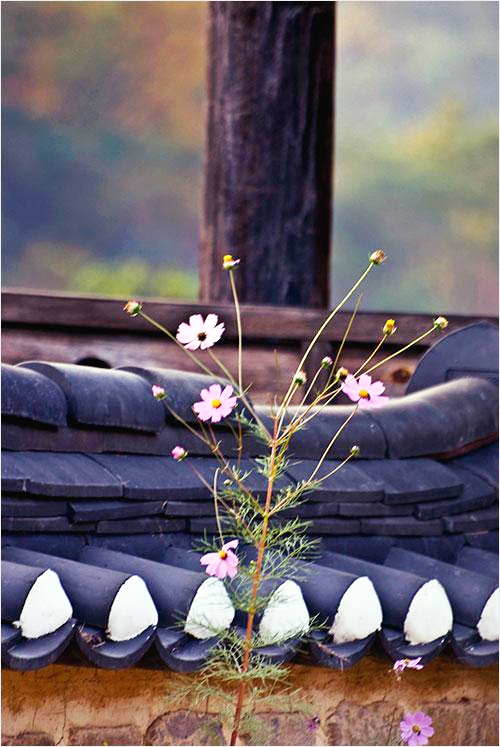

농암종택 담장 앞에는 철 늦은 코스모스가 무리 지어 피어 있었다. 담장에 얹힌 기와 빛깔과 코스모스 빨간 꽃잎과의 대조가 애잔해 보였다. 마을은 어귀부터 종택과 분강서원이 널찍한 사이를 두고 펼쳐져 있고, 저 안쪽 산기슭에 들어앉은 애일당과 강각(江閣)으로 이어진다. 마을 앞 낮은 언덕 아래로 강이 흐른다.

농암 이현보는 세조∼명종 대의 문신이다. 본관은 영천. 서른둘에 벼슬길로 나아가 사간원 정언, 안동부사·충주목사·대구 부윤·경상도 관찰사를 거쳐 형조와 호조의 참판 등을 지냈다. 76세 때 지중추부사에 제수되었으나 사퇴하고 고향에 돌아와 만년을 강호에 묻혀 살았다.

농암(聾巖)은 그의 자호(自號)다. 그는 마을 앞에 있는 귀먹바위[이색암(耳塞巖), 즉 농암(聾巖)]를 가리켜 “앞 강은 상류의 물살과 합류하여 물소리가 서로 향응하여 사람들의 귀를 막으니” 유래한 이름이라 했다. 그래서 그는 “승진, 좌천에 달관한 은자가 산다면 진실로 어울리어 ‘농암’이라 하고, 늙은이가 자호로 삼았다”고 말했다.

'강호가도'의 원류 '귀먹바위'(농암) 이현보의 '어부가'

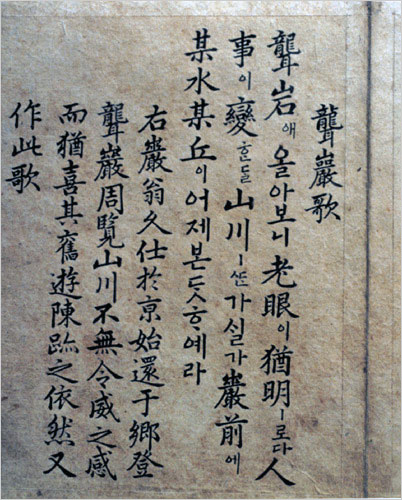

농암은 이현보가 고향으로 돌아와 강호에 묻혀 시를 지으며 한거(閑居) 하는 자신의 삶을 상징적으로 드러낸 이름인 셈이다. 이 바위에 올라 농암이 부른 노래가 유명한 ‘농암가’다. 벼슬을 버리고 낙향한 노시인의 홀가분한 마음이 드러나는 이 시에서 시인은 변함없는 자연을 예찬했다.

그는 또 청량산 만학천봉을 구비 돌아 흘러온 “물굽이가 농암 아래에 이르면 넓고 가득하게 퍼지고 쌓여 조그만 배를 띄우고 노를 저을 수 있게 되는데, 이를 ‘분강(汾江)’이라 했다”고 전한다. 1612년에 지방 유림의 공의(公議)로 그의 학문과 덕행을 추모하기 위해 창건한 향현사(鄕賢祠)가 뒤에 서원으로 개편될 때 ‘분강’이라는 이름을 붙인 까닭도 여기 있다.

농암은 조선 시대에 자연을 노래한 대표적인 시인이다. 이른바 ‘강호가도(江湖歌道)’가 구체적으로 성립된 것도 송순(宋純, 1493~1582)과 함께 농암에 이르러서라고 한다. 농암은 고려 때부터 전해 오던 ‘어부사’라는 노래를 장가 9장, 단가 5수의 ‘어부가’(또는 ‘어부단가’)로 고쳐 지었다. 뒤에 이 시는 고산 윤선도가 쓴 40수의 ‘어부사시사’로 이어진다.

이 중에 시름없는 이 어부의 생애로다.

일엽편주를 만경창파에 띄워두고

인세(人世)를 다 잊었거니 날 가는 줄 알 것인가.

굽어보면 천 길 푸른 물, 돌아보니 만 겹 푸른 산,

열 길 속세의 티끌에 세상사 얼마나 가려져 있는가.

강호에 밝은 달이 밝게 비치니 더욱 무심하구나.

연잎에 밥을 싸고 버들가지에 물고기 꿰어서,

갈대와 억새풀 우거진 곳에 배 대어 묶어 두니,

이러한 자연의 참된 재미를 어느 분이 아실까.

산봉우리 한가로운 구름 일고 물 위엔 갈매기 나네.

아무런 사심 없이 다정한 건 이 둘뿐이로다.

한평생 시름을 잊고 너희와 더불어 지내리라.

서울을 돌아보니 궁궐이 천 리로구나.

고깃배에 누워 있은들 잊은 적이 있으랴.

두어라. 내 시름 아니다, 세상 건질 현인이 없으랴.

어부가는 이름 그대로 자연과 더불어 사는 어부의 생활을 노래한 강호 한정가다. 1장에서는 자연에 묻혀 사는 만족감을, 2장에서는 자연에 몰입하는 심정을 그린다. 3장에서는 자연의 참된 의미를 아는 사람이 적음을 탄식하고, 4장에서는 한가롭게 지내고 싶은 소망을 노래했다.

비록 이들은 벼슬길을 떠나 은둔생활을 하고 있었지만, 세상과 나라에 관한 관심을 버릴 수 없었다. 어부가의 마지막 장은 이러한 심경을 우회적으로 토로하고 있다. ‘천 리 궁궐’이지만, 그것을 잊지 못하는 어부는 그것을 ‘자신의 시름’이 아니라고 부인하면서 ‘세상을 구할 어진이’를 생각하고 있는 것이다.

자연을 벗하며 고기잡이를 즐기는 한가한 삶은 물론 당시 양반 계급의 풍류 생활이다. 강호가도는 사화와 당쟁의 소용돌이 속에서 조선조 사대부들이 선택한 삶의 방식이었다. 그것은 이들 사대부가 향리의 사유지에서 일정한 부와 명망을 기초로 유유자적을 누릴 수 있었기에 가능한 것이기도 했다.

그러나 농암의 경우는 좀 다르다. 그가 벼슬을 버리고 향리로 낙향한 것은 일흔여섯의 노년이었기 때문이다. 외부적 조건 때문에 출사를 포기하고 자연 속에 침잠한 사대부에 비기면 사십여 년 동안 벼슬살이를 거쳤던 농암의 눈길은 좀 달랐지 않았겠는가.

농암에 올라 보니 노안(老眼)이 더욱 밝아지는구나.

인간사 변한들 산천이야 변할까.

바위 앞 저 산 저 언덕 어제 본 듯하여라.

농암에 이르러 정립된 강호가도, 영남가단 형성

오래 자연으로의 귀의를 꿈꾸었던 시인이 농암에 오른 감회를 ‘농암가’로 풀어낸 것은 지극히 자연스러운 일이다. 그는 산과 강을 바라보는 자신의 시선이 더욱 밝아진 걸 느낀다. 그리고 변화무쌍한 인간 세상과 변하지 않는 자연의 대조를 확인한다. 그러면서 그의 눈에 비친 산과 언덕이 예전의 그것임을 새삼 다시 깨닫고 있는 것이다.

강호가도는 사대부들의 문학관·세계관과 맞아떨어지면서 주로 영남 문인들에게 두드러지게 나타났는데 농암은 그 대표적 인물로 꼽힌다. 이현보에 이르러 정립된 강호가도는 퇴계에 의해 노래에 도학적 이념과 교화까지 포함하면서 이어졌고 결국 권호문과 같은 퇴계 문하로 계승되어 영남가단을 형성하였다.

농암 가문의 시가 문학도 만만하지 않다. 농암의 어머니 권씨 부인부터 농암을 거쳐 농암의 아들인 이숙량(李叔樑, 1519~1592), 종증손자인 이시(李蒔, 1569~1636) 등 4대가 우리말 시조 작품을 남겼던 것이다. 특히 권씨 부인은 농암이 동부승지가 되어 집에 들르는 것을 기뻐하여 ‘선반가(宣飯歌)’를 지었다. 선반은 ‘승정원 관원들에게 아침저녁으로 제공하던 식사’다.

먹기도 좋구나 승정원 선반이여

놀기도 좋구나 대명전 기슭이여

가기도 좋구나 부모 향한 길이여

종택은 주손(胄孫)들이 살면서 안채를 제외한 건물들과 분강서원 등을 관광객들에게 개방하고 있다. 고가에 묵게 된 외지인들이 종택과 분강서원 마당에 그득하다. 형형색색의 복장을 한 이들의 모습도 이 마을에 서린 고즈넉함을 깨지는 않는다.

애일당(愛日堂)은 마을 끄트머리 산기슭에 있다. 경북 유형문화재 제34호로 지정된 조선 시대 정자다. 앞면 4칸, 옆면 2칸의 팔작집인데 농암이 구순 노인이던 부친과 숙부, 외숙부를 위해 지은 경로당인데 하루하루를 사랑한다는 뜻에서 ‘애일당’이라 하였다고 한다.

외진 산기슭에 고즈넉이 들어앉은 탓인가. 멀리서 바라보는 애일당은 마치 산사의 요사채 같은 분위기를 풍긴다. 애일당 앞 담장에 면하여 저쪽에 새로 지은 누각 ‘강각’이 생뚱맞게 솟았고 애일당의 일각 대문에 이은 담장 아래는 ‘농암각자’ 바위가 돌 축대 위에 세워져 있다.

이 각자는 ‘농암의 정자 옛터’를 표시하기 위해 앞면을 다듬은 4개의 바위에 새긴 것이다. ‘농암선생 정대구장( 聾巖先生亭臺舊庄)’이라고 바위마다 두 글자씩 음각되어 있다. 글자의 크기는 약 75㎝인데, 처음 모양은 어땠는지 모르나 산기슭으로 옮긴 애일당 담장 아래에 선, 이 각자는 어쩐지 꾸어다 놓은 듯 허전해 보인다.

다시 돌아서 종택으로 오는 길, 미루나무 숲 저편에 흐르는 강물이 석양에 번쩍번쩍 빛을 낸다. 분강서원을 지나면 종택의 돌 축대 위에 긍구당(肯構堂)이 날아갈 듯 날렵하게 서 있다. 긍구당은 종택과 애일당 등 분강촌에 있는 고가 중에서 가장 고가다워 뵈는 종가의 별당이다. ‘긍구당’은 서경에서 따 온 구절로, ‘조상의 업적을 길이 이어받으라’는 뜻이다.

앞면 3칸, 옆면 2칸 반 규모의 ㄴ자형 팔작지붕 집인 긍구당은 작고 소박하지만, 앞면에 넓은 마루가 시원한 건물이다. 옆면의 열린 문으로 평난간을 두른 마루의 기둥 사이로 강 건너 산의 깎아지른 벼랑이 익숙하게 다가온다. 마루에 오르지 않아도 마치 오른 것 같은 기묘한 느낌이 들게 하는 것은 앞면이 활짝 열려 있는 까닭이다. 옆면을 통해 들여다보는데도 마치 마루에 정좌해 앉은 느낌인 것이다.

농암은 이 긍구당에서 태어나 여기서 세상을 떠났다. 그가 죽은 후에도 긍구당은 농암종택의 중심 건물로 모든 문중사(門中事)가 여기서 결정되었다. 농암은 여기서 여든다섯 살 생일상을 맞았는데 그 감격을 ‘생일가’를 통해 노래했다.

공명이 끝이 있을까, 수요(壽夭)는 하늘에 달린 것

금서띠 굽은 허리, 여든 너머 봄 맞음 그 몇 해인가.

해마다 오는 날, 이 또한 임금의 은혜일세.

종1품 숭정대부의 직책을 지닌 재야의 재상으로 퇴계 이황을 비롯한 이웃 친지로부터 수연을 받은 감격이 작품 전편에 드러난다. 벼슬길은 떠났지만, 노시인은 ‘끝없는 공명’과 인명재천을 생각한다. 임금이 내린 관복 띠(금서대)나 여든 너머 여러 해의 봄을 맞이함도 모두 임금의 은혜로 매기는 도학자의 만년은 넉넉하다.

세속과 절연된 형국의 분강촌, 떠나기가 싫다

분강촌은 몇몇 고가를 빼면 그리 예스러운 느낌이 나는 마을이 아니다. 그러나 산자락을 낀, 넓지 않은 평지지만 넉넉하게 자리 잡은 종택과 서원이 시원하다. 마을 옆을 끼고 흐르는 강도 위압적이지 않다. 마을 안에서 내다보면 마을로 드는 굽잇길이 아득하다. 마을은 완전히 세속과 절연되어 있는 형국인 것이다.

그래서일까. 분강촌은 떠나는 게 어쩐지 미련이 남는 마을이다. 두어 해 전에 여길 들렀다 떠나는 길에 아내는 왜 이렇게 떠나기 싫다는 느낌이 드느냐고 반문했다. 그렇다. 이 마을에 들면 느껴지는 안온함은 바로 이 마을의 강과 산이 어우러져 연출하는 조화 같은 것인지도 모른다.

문득 농암 이현보가 노래한 어부가의 시절을 막연히 떠올려 본다. 시인이 노구를 이끌고 바라보던 농암, 갈대 우거진 강가에 대던 고깃배와 갈매기, 강호에 비치는 무심한 달……. 어둠 살이 내리는 마을 어귀를 빠져나오면서 오늘도 달이 뜰까, 음력 스무날 밤의 하늘을 나는 무심히 올려다보았다.

2008. 10. 24. 낮달

속세를 끊은 마을, 떠나기가 싫었네

[안동지역의 시가기행 ②] 농암 이현보의 <어부가>

www.ohmynews.com

[안동 시가 기행 ①] 송암 권호문의 「한거십팔곡(閑居十八曲)」

[안동 시가 기행 ③] 퇴계 이황과 「도산십이곡(陶山十二曲)」

[안동 시가 기행 ④] 역동 우탁의 「탄로가(歎老歌)」

[안동 시가 기행 ⑤] 청음 김상헌의 「가노라 삼각산아…」

[안동 시가 기행 ⑥] 존재 이휘일의 「전가팔곡(田家八曲)」

[안동 시가 기행 ⑦] 갈봉 김득연의 「산중잡곡(山中雜曲)」

[안동 시가 기행 ⑧] 안축의 경기체가 「관동별곡(關東別曲)」과 「죽계별곡(竹溪別曲)」

[안동 시가 기행 ⑨] 내방가사 「덴동 어미 화전가(花煎歌)」

농암종택

농암종택유적지, 농암선생, 분강촌

www.nongam.com

'이 풍진 세상에 > 안동 이야기' 카테고리의 다른 글

| “늙는 길 가시로 막고 오는 백발 막대로 치렸더니” (0) | 2019.05.28 |

|---|---|

| ‘저 아름다운 한 사람’을 더욱 잊지 못하네 (0) | 2019.05.27 |

| "가는 것이 저와 같으니 백 년인들 길겠느냐" (0) | 2019.05.25 |

| 저 혼자 서 있는 탑들 (0) | 2019.04.19 |

| 줄다리기, 남녀의 성적 결합이 풍작을 낳는다 (0) | 2019.02.13 |

댓글