경남 산청군 단성면 운리 단속사지 (斷俗寺址)를 찾아

대체로 ‘절터’는 허무하다. 사진은 가끔 마술을 부린다. 전각도 없이 탑만 우두커니 선 절터 풍경도 사진으로 보면 그 울림이 심상찮은 것이다. 그러나 정작 몸소 만나는 절터의 풍경은 ‘아니올시다’이기 십상이다. 그나마 절터가 제대로 남아 있으면 다행이다. 전각이 서 있을 자리에 민가가 들어와 있는 광경은 마치 빈객들이 돌아간 잔칫집처럼 썰렁한 것이다.

산청군 단성면 운리에 있는 단속사지(斷俗寺址)도 다르지 않다. 나는 우선 그 이름에 끌렸다. ‘속(俗)을 끊는다’는 절 이름이 갖는 울림은 좀 색다르다. ‘속리(俗籬)’가 ‘세속과 떨어짐’이 아니듯, ‘단속’이라는 이름은 오히려 ‘왕과 왕실의 안녕’을 빌기 위해 지어진 것으로 보는 게 일반적인 듯하다. 그 근거는 일연의 <삼국유사>에 나타난 기록이다.

효성왕이 아직 왕위에 오르지 않았을 때에 한번은 신충(信忠)이라는 어진 선비를 데리고 바둑을 두면서 말하기를, “이다음에 그대를 잊어버린다면 저 잣나무를 두고 맹세하겠다.”고 하매 신충이 일어나 절을 하였다.

몇 달 뒤에 왕이 즉위하여 공로 있는 신하들을 표창하면서 신충을 잊어버리고 차례에 넣지 못했다. 신충이 원망스러워서 노래를 지어 잣나무에 붙였더니 잣나무가 갑자기 누렇게 시들어 버렸다.

왕이 괴상스럽게 여겨 알아보도록 하였더니 노래를 가져다가 바쳤다. 왕이 깜짝 놀라 말하기를, “정사에 바쁘다 보니 가깝게 지내던 사람을 잊어버릴 뻔하였구나!”라고 하고 그를 불러 벼슬을 주니 잣나무가 그만 도로 살아났다. 노래에 일렀으되,

한창 무성한 잣나무

가을이 되어도 이울지 않으니

너를 어찌 잊으랴 하신

우러르던 그 낯이 변하실 줄이야

달그림자 내린 연못가

흐르는 물결에 모래가 일렁이듯

모습이야 바라보지만

세상 모든 것 여읜 처지여!

라고 하였는데, 뒤 구절은 없어졌다. 이로부터 그는 두 왕대에 걸쳐 왕의 총애로 높은 벼슬을 하였다.

경덕왕(*효성왕의 아우) 22년 계묘(763)에 신충이 두 친구와 서로 약속하고 벼슬을 그만두고 남악으로 들어가매 왕이 다시 불렀으나 가지 않고 머리를 깎고 중이 되었다. 그는 왕을 위하여 단속사(斷俗寺)를 세우고 그곳에 살면서 종신토록 속세를 떠나 왕의 복을 빌겠다 청하니 왕이 이를 허락하였다. 그의 화상은 이 절의 법당 뒷벽에 있다. 절 남쪽에 있는 마을 이름이 속휴(俗休)인데 지금은 잘못 불러 소화리(小花里)라고 한다.

또 다른 기록에는, “경덕왕 때에 직장(直長) 이준(*고승전에는 이순이라 했다)이 일찍부터 나이 50이 되면 꼭 중이 되어 절을 세우기를 발원하였다. 천보 7년 무사(748)에 50이 되었다. 조연(槽淵)에 있던 작은 절을 고쳐 큰 절로 만들어 이름을 단속사라 하고 자신도 머리를 깎고 중이 되어 이름을 공굉장로(孔宏長老)라고 하면서 이 절에서 20년 동안 살다가 죽었다.”고 하였다.

- <삼국유사> 권5 ‘신충이 벼슬을 그만두다’[신충괘관(信忠掛冠)](사진과 함께하는 삼국유사, 까치)

이 이야기는 신충이 지었다는 10구체 향가 ‘원가(怨歌)’의 배경설화이기도 하다. 주술적 힘을 가졌던 향가의 내력이 담겨 있다. 조선조 학자 김일손의 <속두류록(續頭流錄)>에는 신충이 그린 경덕왕 초상이 단속사에 있었다고 전하는데, 이는 이 절이 ‘왕과 왕실의 안녕’을 빌기 위해 창건된 절이라는 간접적 증거로 읽히는 것이다.

차에서 내리면서 단속사지를 만난 내 첫 마디는 “애걔, 이게 다야?”였다. 왕실의 안녕을 빌었다는 이 천년 가람은 그 흔적만 남았고, 진갈색 페인트칠을 한 철책 안에 갇힌 두 기의 돌탑만이 기우는 햇살 아래 쓸쓸했기 때문이다.

조선조 배불정책의 바람은 이 유서 깊은 절도 피해가지 않았다. 선조 즉위년(1567)에 이 절의 불상과 경판 등이 지방 유생들에 의해 파괴된 것이다. 정유재란 뒤 한때 재건된 적도 있었으나 이후 단속사는 폐사가 되어버렸다. 금당이 있어야 할 터에 들어선 것은 민가다. 옹기종기 선 낡은 슬레이트 지붕의 민가가 절터만큼이나 초라하다.

금당 터 앞에는 동서로 두 탑(보물 제72, 73호)이 서 있는데 지붕돌을 경쾌하게 처리한 점이나, 탑의 윗부분으로 갈수록 크기가 알맞게 줄어드는 수법에서 통일신라 석탑의 전형을 보여 준다. 두 탑은 규모와 건조 수법이 거의 같아서 동시대의 작품으로 본다. 동탑은 온전한 편이나 서탑은 그보다 손상이 심하다.

사진에서 보듯 탑의 높이는 5.3m에 불과하다. 그리고 이 돌탑이 견뎌온 천년의 세월에도 불구하고 그 몸돌의 빛깔은 마치 어제 지은 듯하다. 하얗게 말라버린 잔디밭과 파랗게 갠 하늘빛 탓인가. 그것은 주변을 위압하기는커녕 금당 자리에 들어선 초라한 민가와 내남없이 수더분하게 어울려 있는 듯했다.

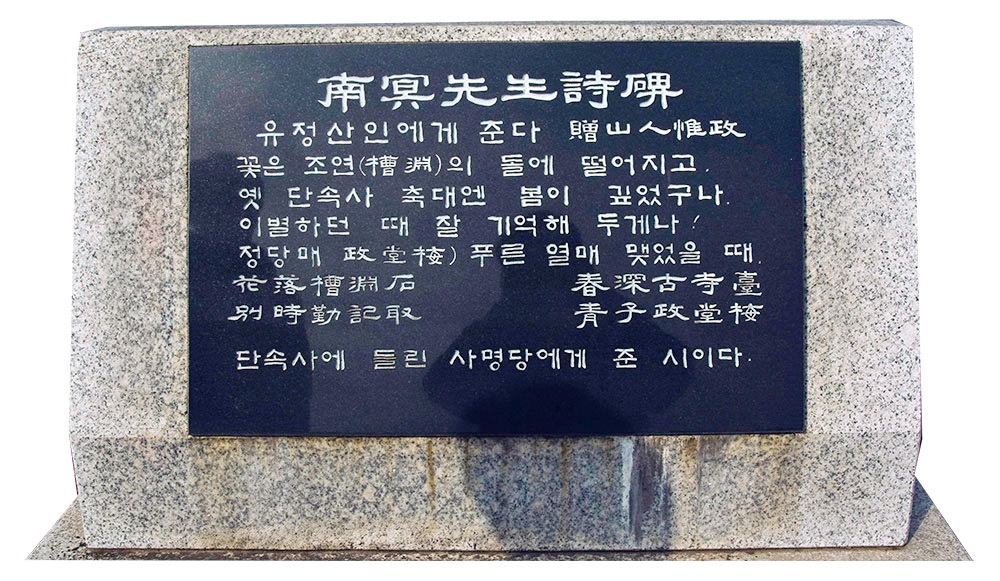

1984년인가 수습해 세웠다는 당간지주는 어디에도 보이지 않는다. 사위는 적막하고, 해는 설핏 기울어가고 있었다. 안노인 한 분이 지팡이를 짚고 지나가 당간지주를 물으려다가 그만둔다. 반드시 시간 탓은 아닌데, 당간지주가 어디 갔노, 혼자 중얼대다 입구의 남명 시비를 사진기에 담았다.

사명대사 유정(惟政, 1544~1610)이 젊은 시절 잠시 단속사에 머물면서 인근 산천재(山天齋)에서 후학을 가르치던 말년의 대학자 남명을 만났다. 이때 남명이 마흔세 살 아래의 젊은 유정에게 준 시가 새겨진 시비다.

贈 山人惟政(증 산인유정) 산사람 유정에게 주는 시

花落槽淵石(화락조연석) 꽃은 연못가 돌 위에 떨어지고

春深古寺臺(춘심고사대) 옛 절의 축대 위엔 봄이 깊었네.

別時勤記取(별시근기취) 이별의 때를 기억해 두시도록

靑子政堂梅(청자정당매) 정당매 푸른 열매 맺었을 때를.

‘정당매’란 단속사지의, 수령 630년이 넘은 우리나라에서 가장 오래되어 매화지존(梅花至尊)으로 불리는 매화다. 탑 주변에 있었던 당간지주도 굳이 캐물어 찾지 않았고, 정당매도 돌아와서야 그걸 보고 오지 못한 걸 깨닫고, 혀를 차는 수준이니 애당초 나는 제대로 된 답사객의 자격이 없는 셈이다.

이 매화는 여말선초의 문신 강회백(姜淮伯, 1357~1402)이 단속사에서 수학할 때 심은 나무다. 그의 벼슬이 정당문학(政堂文學) 겸 대사헌에 이르렀으므로 이 매화를 일러 정당매(政堂梅)라 하였다. 정당매는 여말 하즙(河楫)이 심은 단성면 남사리 분양고가(분양고가(汾陽古家) 소재의 ‘원정매(元正梅)’, 남명이 시천면 원리에 산천재를 조성하고 심었던 ‘남명매(南冥梅)’와 더불어 ‘산청삼매(山淸三梅)’로 꼽힌다.

정당매를 노래한 남명의 시는 한 편 더 있다. “단속사 정당매”에서 남명은 이렇게 노래한다.

절 부서지고 중 파리하고 산도 옛날 같지 않은데

전 왕조의 임금은 집안 단속 잘하지 못했네.

조물주가 추위 속에 지조 지키는 매화의 일 그르쳤으니

어제도 꽃 피우고 오늘도 꽃을 피웠구나.

결구에서 남명이 노래하는 것은 여말에 출사하여 조선에서도 승승장구한 강회백의 처신이다. 불의에 타협하지 않고 학문 못지않게 실천을 중시했던 이 영남 거유(巨儒)의 눈에 지조의 꽃 매화는 그런 의미로 새겨졌는가.

남명 조식의 유적, 덕천서원과 산천재, 그리고 그의 묘소를 찾아 다시 길을 떠난다. 두어 달 뒤에 이 옛 탑 주변에 정당매가 활짝 필 때, 다시 돌아올 것을 짐짓 약속하면서.

2008. 1. 17. 낮달

'이 풍진 세상에 > 여행, 그 떠남과 이름의 기록' 카테고리의 다른 글

| [유럽여행-파리]개선문 거리에 이제 ‘망명자’는 떠나고 (0) | 2019.04.28 |

|---|---|

| [유럽여행-파리] “흉측하게…” 죽다 살아난 파리 에펠탑 (1) | 2019.04.26 |

| 우정과 연대 - 변산, 2010년 겨울 (0) | 2019.03.13 |

| 경상도 사람의 전라 나들이 ② 군산(群山) 겉핥기 (0) | 2018.12.19 |

| 순천만 갈대는 그 자체로 충분하다 (4) | 2018.11.28 |

댓글

낮달2018님의

글이 좋았다면 응원을 보내주세요!

이 글이 도움이 됐다면, 응원 댓글을 써보세요. 블로거에게 지급되는 응원금은 새로운 창작의 큰 힘이 됩니다.

응원 댓글은 만 14세 이상 카카오계정 이용자라면 누구나 편하게 작성, 결제할 수 있습니다.

글 본문, 댓글 목록 등을 통해 응원한 팬과 응원 댓글, 응원금을 강조해 보여줍니다.

응원금은 앱에서는 인앱결제, 웹에서는 카카오페이 및 신용카드로 결제할 수 있습니다.