[달구벌 나들이] ⑪ 대구박물관 특별전 <나무에 새긴 마음, 조선 현판>

*PC에서 ‘가로 이미지’는 클릭하면 큰 규격(1000×667픽셀)으로 볼 수 있음.

대구미술관에서 렘브란트 전을 보고, 바로 근처의 국립대구박물관에 들렀다. 2017년에 처음 들렀으니 거의 7년 만이다. 특별전으로 <나무에 새긴 마음, 조선 현판(懸板)>이 열리고 있다는 걸 일간지 기사를 보고 알았고, 들르겠다고 작정했으나, 결국 대구미술관에 오는 길에 곁들여 찾은 것이다. [관련 글 : 1994년에 연 국립대구박물관, 20년이 지나서 처음 들렀다]

현판에 담긴 역사

표준국어대사전에서는 현판을 “글자나 그림을 새겨 문 위나 벽에 다는 널조각. 흔히 절이나 누각, 사당, 정자 따위의 들어가는 문 위, 처마 아래에 걸어 놓는다.”로 풀이하고 있다. 박물관 누리집에서는 “조선의 건물에는 왕실과 민간에 이르기까지 건물의 이름을 나타내는 ‘현판’”을 달았다며, 현판은 “공간의 이름표이자 장소의 역사를 오랫동안 바라보았던 증인”이며 “건물과 공간에 생명을 불어넣는 ‘화룡점정’의 역할”을 하였다고 소개하고 있다.

또 “현판의 글은 세 글자 내외로 장소의 상징성을 축약”하는 “시대의 문화와 공간에 가장 적절한 이름이 부여”되었다면서 현판을 “나뭇결에 새겨진 역사”로서 바라보고자 이 전시회를 열었다고 밝힌다. 현판은 결국 “낯설고 한자가 가득한 나무판”이 아닌, “우리 조상들의 인연과 이상이 나뭇결에 아로새겨진 역사 자료라는 인식”이 필요하다는 것이다.

이번 전시회는 2022년 국립고궁박물관에서 열렸던 특별전 ‘조선의 이상을 걸다, 궁중 현판’ 전시에 출품되었던 주요 현판을 비롯하여 영남지역을 중심으로 하는 민간의 현판 등을 함께 걸었다. 기획전시실 Ⅰ·Ⅱ에서 열리는 전시는 ▲ 1부 현판이 만들어지는 과정과 글쓴이, 글씨체 ▲ 2부 민간의 현판 ▲ 3부 궁중의 현판 ▲ 4부 민간과 궁중의 현판 등으로 구성하였다.

1부가 이론이라면, 4부는 민간과 궁중 현판을 함께 전시한 공간이므로, 이 전시회의 고갱이는 2부와 3부로 집약된다고 할 수 있다. 우리가 고택이나 궁궐을 찾을 때나 만나는 크고 작은 각종 현판을 박물관 전시실에서 만나는 경험도 새롭고 이색적이다.

전시기간 만료 앞두고 찾은 박물관

민간의 현판을 다루는 2부의 부제는 ‘인연을 담다’이다. 집의 이름, 배움과 가르침, 사람과 자연의 조화를 담은 공간에 걸었던 현판들은 사람과 사람의 ‘인연’ 등을 담은 것이다. 3부 궁중의 현판은 주로 성군의 도리, 백성을 위한 마음, 신하와의 어울림을 주제로 하는데 여기엔 ‘이상을 담다’라는 부제 아래 국가의 평화와 안녕을 위해 이상을 담아냈다.

현판(懸板)의 한자는 ‘매달 현(縣)’에 ‘널빤지 판(板)’으로 ‘건물에 걸어 놓은 나무판’이라는 의미다. 달리 ‘편액(扁額: 넓적할 편, 이마 액)’이라 쓰기도 하는데, 이는 “종이·비단 또는 널빤지에 그림을 그리거나 글씨를 써서 방 안이나 문 위에 걸어 놓는 액자”라는 뜻이니 현판보다는 좀 뜻이 더 넓은 의미라고 할 수 있겠다.

렘브란트보다는 눈에 설지 않은 현판을 주제로 한 전시여서 꼼꼼히 들여다보려고 했으나, 전시장에는 넘치는 관람객으로 ‘발 디딜 틈’이 없었다. 명절 연휴라 어린이까지 동반한 가족 단위 관람객으로 붐비는 데다가 해설사의 해설까지 이어져서 전시 벽면을 촬영하는 것도 쉽지 않았다.

그러나 나는 너무 서둘러, 아예 날을 잡아서 다시 와야겠다는 판단을 내려 버렸다. 나는 일단 눈에 들어오는 전시물을 향해 셔터를 부지런히 눌러댔고, 자연히 전시물 한 컷에 해설 한 컷씩 찍는 규칙을 생략해 버렸다. 내가 실수했다는 걸 깨달은 것은, 전시실에서 나와 박물관 뜰을 지나면서였다.

중앙 현관 위에 커다랗게 걸린 전시 안내판을 흘낏 바라보다가 나는 혀를 차야 했다. 지난해 11월 7일부터 시작된 전시 기간은 2월 12일, 내일까지라는 걸 확인한 것이었다. 판단을 내린 것만큼 체념도 빨랐다. 어차피 나는 스쳐 지나가는 관람객일 뿐이었으니, 부족한 부분은 인터넷 검색으로 채우면 되리라고 생각했다.

돌아와 글을 쓰면서, 나는 그게 만만찮은 일이라는 걸 깨달았다. 숱한 현판 중에서 해서가 아닌 초서류의 현판은 읽는 것도 쉽지 않았고, 인터넷에서 이미지로 검색해 보는 것도 쉽지 않았다. 이 글에 붙인 그림을 온전히 설명하지 못하는 이유는 그래서다.

한 자리에 모은 궁중과 민가의 현판들

전시회에 전시된 현판은 ‘경운궁(慶運宮)’, ‘대안문(大安門)’, 이광사(1705~1777)가 쓴 ‘연려실(燃藜室)’ 현판 등 104건 115점이다. 궁중 현판 가운데 임금의 쓴 ‘어필’도 많아서 영조가 쓴 ‘균공애민(均貢愛民:조세를 고르게 하여 백성을 사랑하라)’ 절용축력(節用畜力:씀씀이를 절약하여 힘을 축적하라)’, 경희궁 ‘복수당(福綏堂:복록을 받아 편안하다)’, 숙종이 쓴 창덕궁 영화당의 ‘가애죽림(可愛竹林:사랑함 직한 대숲)’, 고종의 ‘경운궁(慶運宮)’ 등이 있다.

순종의 어필로, 흥선대원군의 별서(別墅)인 석파정 건물에 달았던 ‘삼계산방(三溪山房)’, 효명세자가 써서 세자시강원 건물에 건 ‘춘방(春坊: 세자시강원의 별칭)도 있다. 궁궐 안 건물의 현판으로 작자미상의 경복궁 ‘영훈당(永薰堂)’, 왕실 종친을 관리한 관청인 ‘종정부(宗正府)’, ‘선원록아문(璿源錄衙門)’, 김진규가 써서 창덕궁 홍문관에 걸었던 ‘옥당(玉堂:홍문관의 별칭)’ 등이 있다. 흥선대원군이 난초를 기르던 건물에 붙인 ‘제일난실(第一蘭室)’도 눈에 띈다.

이른바 명필로 널리 알려진 추사 김정희(1786~1856)의 ‘단연죽로시옥(端硯竹爐詩屋:단계 벼루, 차 끓이는 대나무 화로, 시를 지을 수 있는 작은 집)’과 석봉 한호(1543~1605)의 ‘退村(퇴촌)’이 있다.

민간의 현판으로 서애 류성룡의 종택 현판 ‘충효당(忠孝堂)’, 영주의 무섬 오헌고택의 현판 ‘오헌(吾軒)’, 안동 정상동 재사(齋舍)의 현판 ‘반구정(伴鷗亭)’, 영주 소수서원의 서재 ‘직방재(直方齋)’, 상주 우산리 우복 정경세의 계정에 붙인 ‘대산루(對山樓)’ 등이 있다.

그중 우리 지역에 있어 들른 바 있는 영주의 소수서원, 무섬의 오헌, 안동의 서애 종택과 정상동 재사의 현판 등은 익히 본 것들이라 새삼스러웠다. 우리는 무심코 건물에 내걸린 현판을 읽거나 보고 스쳐 지나지만, 이들 현판은 그 나름의 위계에 따라 제작되어 걸렸다.

현판의 위계는 조형 요소별로 정해진다

현판의 등급은 걸 건물의 등급에 따라 정해졌는데, 궁궐 건물은 각 건물의 위치와 용도에 따라 위계(位階)의 차등이 있었다고 한다. 현판 또한 건물의 격식과 규모와의 조화를 고려해 그에 걸맞은 크기로 제작되었다. 현판의 위계를 상징하는 조형 요소는 현판을 만드는 데 사용하는 나무 재료의 종류, 테두리의 유무, 바탕판과 글자의 색상과 기법이 있다.

현판의 형태에서 테두리와 장식이 없는 널판 형태가 위계가 낮으며, 모서리를 활처럼 깎은 형태도 있다. 그다음 위계는 테두리가 있는 현판, 가장 높은 위계의 전형은 ‘경운궁’ 현판과 같이 테두리에 봉 조각 장식이 달린 현판이다. 바탕색과 글씨 색도 등급별로 달라, 바탕판을 흰색으로 칠한 ‘분질’, 먹을 입힌 검은색 바탕의 ‘묵질’, 옻을 여러 번 칠해 마감한 검은색 바탕의 ‘칠질’ 순으로 등급이 높아졌다.

글씨 색은 검은색 글씨부터 흰색, 황색, 금박을 붙인 금색 순으로 위계가 높아졌다. 어필 현판은 옻칠한 바탕에 금색 글씨로 만들었다. 특히 왕이 글을 짓거나 글씨를 쓴 어제 또는 어필 현판은 외부 환경으로부터 보호하고자 여닫이문을 설치하거나 비단으로 만든 사롱(紗籠)을 씌워 보관했다. 궁중 현판은 가로로 긴 네모난 형태가 일반적이지만 세로로 긴 형태와 특수한 형태의 현판이 드물게 있다.

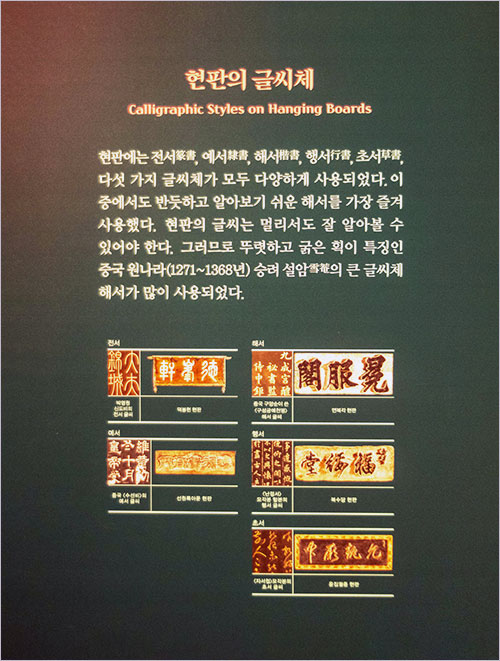

현판의 글씨체는 전서, 예서, 해서, 행서, 초서 총 다섯 가지 서체가 사용되었다. 그중 멀리서도 잘 알아볼 수 있는 반듯한 글꼴의 해서(楷書)가 대다수를 차지한다. 대체로 한자에 밝지 못한 사람들에게 가장 괴로운 서체가 초서다. 엔간한 수련이 없이는 한 자도 제대로 읽을 수 없기 때문이다.

늘 전시회를 다녀오면, 좀 더 제대로 들여다볼걸, 하고 후회하게 되지만, 그게 바로잡아지지는 않는다. 이번 전시회는 붐비는 관람객 핑계를 댔으나 그게 주마간산 격의 관람을 용서해 주는 건 아니다. 흥미는 있지만, 그걸 제대로 채울 만한 항심이 없는 탓이라고 뉘우치는 흉내나 내면서 글을 마무리할 뿐이다.

2024. 2. 17. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 2019년, 3·1운동과 임정 수립 100주년의 해에 (12) | 2024.03.01 |

|---|---|

| 시골 ‘이발 요금’은 왜 도시보다 더 비쌀까 (21) | 2024.02.26 |

| 명절 연휴 전시회 나들이, ‘렘브란트의 판화’로 눈 호강하다 (28) | 2024.02.15 |

| 일본의 ‘조선인 추도비’ 철거와 정부의 침묵 (35) | 2024.02.05 |

| 망가져 가는 공영방송 <KBS>, 반복되는 ‘퇴행의 데자뷔’ (20) | 2024.01.05 |

댓글