매화 꽃 대궐 성주 회연서원 답사기

*PC에서 ‘가로 이미지’는 클릭하면 큰 규격(1000×667픽셀)으로 볼 수 있음.

성주의 시골 마을에 숨은 오래된 빗돌을 찾아 사진 몇 장 찍는 거로 ‘봄나들이’를 시작했겠다. 성주군 용암면 ‘염농산 제언 공덕비’ 이야기다. 그러나 달성 권번(券番)의 초대 회장이었던 기생 앵무(鸚鵡)가 자신의 부를 민족운동과 지역, 교육에 이바지했다는 흔치 않은 이야기는 현지에서조차 실낱같은 전승으로만 이어져 오고 있는 듯했다. (관련 기사 : 100년, 성주 사람들은 ‘앵무’도 ‘앵무들’도 잊었다)

빗돌이 어떻고 앵무가 어떠니 하면서 뜬금없이 빗돌을 찾아 나설 때부터 아내는 이 나들이가 늘 재미없게 이어졌던 외출의 재판임을 눈치챘을 것이다. 나란히 걸으면서 같은 눈높이로 대상을 바라보고 공감을 나누기보다는 늘 앞서가면서 사진 찍는 데 골몰하고 어쩌다 앞을 가로막으면 손을 홰홰 내젓는 남편이 좀 못마땅했을까.

회연서원은 앵무빗돌로 잃은 점수를 만회하게 해줄까

성주군 수륜면 신정리에 있는 회연서원(檜淵書院)을 향하면서도 나는 긴가민가했다. 서원이 앵무 빗돌로 실망한 아내의 기분을 상쇄할 만큼의 풍경일지 어떨지가 자신이 없어서였다. 솔직히 가본 지 너무 오래되어서 어떤 풍경이 펼쳐질지 나는 가늠할 수조차 없었다.

회연서원에 처음 들른 게 1990년 초반, 틈만 나면 ‘학교 방문’으로 지새던 해직 시절이었다. 그 덕분에 사통팔달의 성주군 도로망을 골골샅샅 익혔다. 영부인 덕에 우리가 호강하는구먼, 하고 우리는 농을 하곤 했는데, 당시 성주의 도로 사정이 좋아진 게 전두환 집권 시절, 이순자씨 부친의 고향인 덕분이었다고 했기 때문이다.

비가 오락가락하는 궂은 날씨 탓일까, 회연서원에 관한 첫인상은 어둡고 가라앉아 있다는 느낌만 애매하게 남아 있다. 한 10여 년 전에 다시 근처를 지나다 들렀을 때는 보수 공사를 하고 있었었다. 앵무 빗돌을 찾아 나서며 회연서원을 염두에 둔 건 저간의 사정으로 보아 지금쯤은 서원이 잘 가꾸어져 있으리라 믿었기 때문이었다.

10분 남짓 차를 달려 회연서원에 닿았을 때 나는 잠깐 어리둥절했었다. 회연서원은 내게 손톱만큼 남은 오래된 기억의 자락과는 전혀 다른, 시원스러운 풍광으로 눈앞에 펼쳐졌기 때문이다. 아내가 나지막하게 탄성을 지른 것도 그 어름이었을 것이다.

매화 꽃 대궐 회연서원의 기품

회연서원은 내 부실한 기억을 비웃듯, 도로 아래 널따란 부지에 조그만 동산을 등지고 훤칠하게 서 있었다. 서원의 첫인상을 ‘훤칠하다’라고 표현하는 게 어떨지는 모르지만, 회연서원은 내게 그런 인상으로 다가왔다. 위압적이지는 않으면서도 뭔가 범상치 않은 기품을 은근하게 풍기고 있었다는 얘기다.

서원은 지금 동요 ‘고향의 봄’의 노랫말에 나오는 ‘꽃 대궐’이었다. 널찍한 마당 저편, 크지만 날렵한 맵시의 현도루(見道樓) 좌우 담 너머 하얗게 빛나는 것은 모두 매화였다. 매화가 경내 곳곳에 흐드러지게 핀 서원이 또 어디 있었던가, 나는 머리를 갸웃했다.

서원 밖 마당에 심은 매화는 두고서라도 경내 여기저기 핀 매화는 그리 오래 묵은 고목 같지는 않았다. 애초에 서원을 세우면서 심은 나무일 성싶지는 않다고 우정 여겼던 까닭이다. 그런데 이건 뭐야, 매화는 명륜당 앞 동·서재(東西齋) 앞과 뒷마당, 전사청(典祀廳)으로 이어지는 출입구 주변에도 흐드러지게 피어 있었다.

새로 옮긴 사당의 내삼문과 서원 바깥에 세운 향현사(鄕賢祠), 살림집과 관리사 주변 등 빠끔한 공간마다 매화가 하얀 꽃을 매달고 서 있다. 그제야 나는 서원의 매화가 예사롭지 않다는 생각을 하지 않을 수 없다는 걸 깨달았다. 외삼문 바깥쪽, 서원 앞뜰은 한강이 직접 조성한 백매원(百梅園)이라는 걸 알게 된 것은 서원을 한 바퀴 돈 다음이었다.

회연서원은 선조 때의 학자인 한강(寒岡) 정구(鄭逑, 1543∼1620)의 학문과 덕행을 기리고자 그 제자들이 뜻을 모아 세웠다. 서원은 인조 5년(1627년)에 한강의 회연초당(檜淵草堂)이 있던 자리에 그를 주향(主享)으로 모셔 건립하였는데, 숙종 16년(1690년)에 사액(賜額)서원이 되었다.

흥선대원군의 서원 훼철령(1871)으로 철폐되었던 회연서원이 현재의 모습으로 복원된 것은 거의 백년 뒤인 1974년이다. 회연서원은 강학 공간과 제향 공간인 사당을 각각 동서에 두는 동학서묘(東學西廟)의 공간배치를 하고 있다. 후학을 양성하는 강학 공간이 강조되고 있는 것은 조선 중기 성리학을 이끌었던 그의 위상을 보여주는 듯도 하다.

한강은 살아생전에 회연초당을 짓고 매화 1백 그루를 심어 ‘백매원’이라고 이름을 붙였다던가. 그러고 보니 이 주말에 서원을 드나드는 이들이 모두 매화를 완상하러 온 이들이란 말이 되겠다. 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)이 그림 ‘회연서원’을 그렸을 만큼 그 시절에도 이 서원의 아름다움이 예사롭지 않았던 모양이다.

조선시대에 성리학을 공부한 선비들이 매화를 즐긴 것은 전혀 이상한 일이 아니다. 한강이 학맥을 이은 퇴계도 매화를 노래한 시 1백 편을 썼다. 임종 직전에도 ‘매화에 물을 주라’고 당부했던 퇴계처럼 한강은 100그루의 매화를 심어 지극한 매화 사랑을 드러낸 것이다.

小小山前小小家 자그마한 산 앞에 조그마한 집을 지었도다.

滿園梅菊逐年加 뜰에 심은 매화 국화 해마다 불어나고

更敎雲水粧如畵 구름과 시냇물이 그림처럼 둘렀으니

擧世生涯我最奢 이 세상에 나의 삶이 사치함이 그지없네.

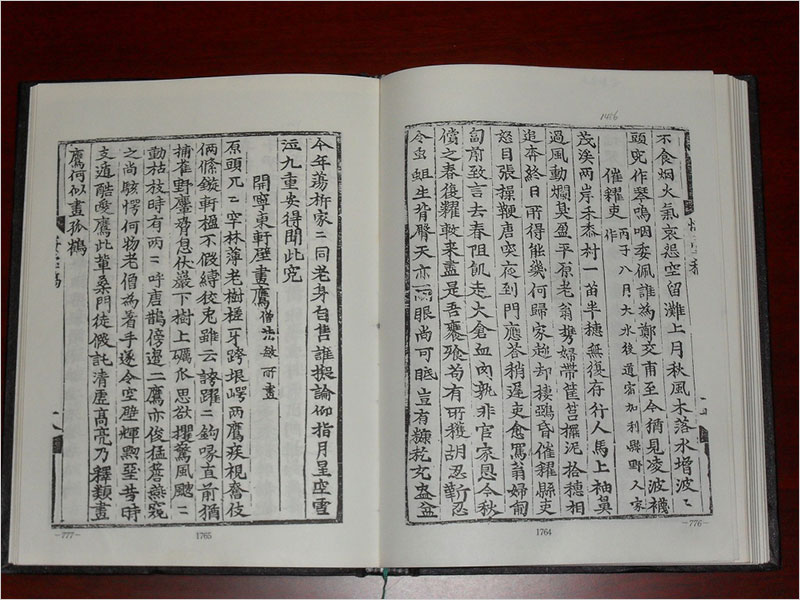

- 정구, ‘회연초당’, <한강집(寒岡集)>

한강 정구는 조선 중엽 이후 성주가 낳은 대표 인물로 동강(東岡) 김우옹(金宇顒, 1540~1603)과 함께 성주의 ‘양강(兩岡)’이라 불린다. 세 살 차이인 동강과 한강이 태어난 곳은 성주군 10개 읍면 중 이들처럼 큰 인물이 많이 태어난 곳이라 하여 ‘대가(大家)’란 이름이 붙은 고을, 대가면이다.

양강은 대읍(大邑) 성주에 공존한 퇴계학파와 남명학파의 사상을 대표하는 큰 학자다. 양강은 성주향교에서 덕계(德溪) 오건(吳健, 1521~1574)의 문하에서 공부했으며 뒤에 퇴계와 남명 조식의 문하에서 동문수학했다.

그러나 두 사람의 삶은 각각 다른 방향으로 나아갔다. 동강은 출사(出仕)하여 오래 관직 생활을 했고, 한강은 벼슬길에 나아가지 않고 학문에 정진하는 삶을 택했다. 한강이 많은 제자와 저술을 남긴 것은 그 선택의 결과였다.

외증조부인 한훤당(寒暄堂) 김굉필(金宏弼, 1454~1504)의 학풍을 계승한 한강은 성리학뿐 아니라 병학, 역사 등 여러 분야에 관심을 두었다고 한다. 그러나 봄나들이객에게 한강의 학문을 이야기할 만한 밑천이 없다. 그의 성품을 유추하게 하는 흥미로운 일화 한 편을 전하는 걸로 갈음하는 이유다.

퇴계가 거둔 한강의 상정(常情)

<퇴계소전>에 전하는 이야기는 내암(來庵) 정인홍(鄭仁弘, 1535~1623)이 조역으로 등장한다. 어느 여름날 30대 젊은이 한강과 내암이 제자로 입문하고자 퇴계의 도산서당으로 찾아왔다. 더위가 견딜 수 없게 되자 한강은 도포를 벗어 벽에 걸고, 갓까지 벗어놓고 수건으로 땀을 씻는데, 내암은 정좌한 채 자세를 흩트리지 않았다.

퇴계와 학문을 논할 때도 두 사람의 태도는 대조적이었다. 한강은 다소 무례해도 천진스러웠고, 내암은 정연한 이론에 빈틈이 없었다. 농운정사에 가서 쉬게 하였더니 한강은 더워서 못 견디겠다면서 웃통까지 벗어부치고 우물가에서 몸을 씻느라 야단법석이고 내암은 조금도 흐트러지지 않은 채 방안에 조용히 앉아 있었다고 했다.

이튿날 퇴계는 한강은 받아들이고 내암은 거두지 않고 돌려보냈다. 제자들이 이유를 묻자, 퇴계는 ‘상정(常情)에 벗어나는 행동을 하는 사람은 언제든지 남에게 해는 주어도 이익은 못 주는 법’이라고 일렀다고 한다. 더위를 억지로 참고 견딘 걸 ‘상정’에 어긋난 것으로 본 것이다.

여기까지는 이른바 ‘팩트(사실)’에 가까운 이야기처럼 보이긴 한다. 그러나 이어지는 이야기의 결은 좀 다르다. 퇴계에게서 내쳐진 내암은 뒤에 남명(南冥) 조식(曺植, 1501~1572)의 문하로 들어가 대학자가 되었으나 ‘뒷날 조정을 어지럽혀 인조반정 때 참형을 당하고 가산도 적몰되었다’는 것이다.

두 사람이 문하가 되려고 찾아왔다는 얘기도 사실과 다른 점이 많은 데다가 이야기의 무게는 퇴계와 한강 쪽으로 일방적으로 기울어져 있다. 내암은 남명의 수제자로 오건, 김우옹, 곽재우 등과 함께 경상우도 남명학파를 대표하는 학자다.

그는 임진왜란이 일어나자 합천에서 왜군을 격퇴하여, 영남 의병장에 제수되어 많은 전공을 세웠다. 이듬해에도 의병 3천 명을 모아 성주·합천·고령·함안 등지를 방어한 그는 현실과 실천을 중시하며 비판 정신이 투철한 남명학파의 상징적 인물이 되었다.

그가 뒷날, 퇴계의 문묘종사(文廟從祠)를 반대하다가 유생들에게 탄핵받은 사실, 광해군 실정의 책임자로 참형을 당한 비극적인 삶 등이 그를 지나치게 부정적인 인물로 그려지게 했다. 내암이 "강경한 지조, 강려(剛戾)한 성품, 그리고 지나치게 경의(敬義)를 내세우는 행동으로 좌충우돌하는 대인관계를 맺어 많은 물의를 일으켰다"(한국민족문화대백과사전)는 평가를 받은 까닭이다.

그러나 더위를 참고 견딘 것을 ‘상정’을 벗어나는 행동으로 규정하고 그것을 부정적으로 해석한 것은 퇴계의 주관일 뿐, 그게 모든 인간을 평가하는 단일한 잣대가 될 수는 없을 터이다. 이 일화가 전하고자 하는 바는 한강이 상정을 거역하지 않는 매우 천진한 이였다는 것만으로도 족하지 않은가 말이다.

주희의 ‘무이구곡’ 본뜬 ‘무흘구곡’

서원 앞에는 무흘구곡(武屹九曲)을 새긴 빗돌이 커다랗게 방문객을 맞는다. 주희(朱熹)의 사상을 흠모한 한강은 그의 무이구곡(武夷九曲)을 본떠 자신만의 구곡을 설정하고 ‘무흘구곡’을 지었다. ‘무흘구곡’은 성주에서 김천에 걸쳐 있는 대가천 주변 9곳의 절경을 읊은 칠언절구의 한시다.

서원 들머리에 무흘구곡 안내도와 함께 구곡을 설명하는 빗돌을 나란히 세워두었다. 무흘구곡의 제1곡은 봉비암(鳳飛岩), 서원 뒤편 대가천에 면한 낭떠러지 바위다. ‘봉황이 비상하는 모습’이라는 봉비암에서 시작된 구곡은 김천시 증산면 수도리의 제9곡 용추(龍湫)에서 끝난다.

서원 일원을 가득 채운 그윽한 매화 향기 가운데 이른바 ‘미음완보(微吟緩步)’하여 회연의 봄볕을 완상하는 것만으로도 넘칠 일, 무흘구곡을 기웃거릴 일은 아니다. 기회가 있으면 한강의 무흘구곡을 따라 밟아보기로 하고 우리는 슬슬 느껴지는 시장기를 다스리며 회연서원을 떠났다.

2019. 4. 2. 낮달

안타깝게도 이미 회연서원 백매원의 매화는 지고 없을 것이다. 굳이 그 주변을 지나칠 일이 있으면 들러도 실망하지 않을 품격이 있는 서원이라는 건 보증해 둔다. 새로 봄을 맞을 때도 백매원을 기억하고 있다면 3월 중순에 성주군 수륜면 신정리 회연서원으로 길을 나서기를 추천한다.

한강 정구의 '백매원', 100년 뒤 사람이 즐기다

매화 꽃 대궐 성주 회연서원 답사기

www.ohmynews.com

이 글을 읽고 ‘ 네 마음의 誌蹈’라는 이름을 쓰는 어느 독자께서 정중한 지적의 글을 보내왔다. 미루어 보건대 한강이나 백매원에 대한 공부가 깊은 분인 듯 보이니 그 지적을 온전히 받아들일 수밖에 없다. 지적한 부분만 발췌해 싣는다. 독자들이 판단해 주시기 바란다. 한자는 괄호 안에 넣었다.

안녕하세요! 선생님께서 올리신 기사 두 곳에 ‘과연 그럴까?’라는 의문을 가질 수 있는 부분이 있어서 제 의견을 보냅니다.

① “~큰 인물이 많이 태어난 곳이라 하여 ‘대가(大家)’란 이름이 붙은 고을, 대가면이다.”라는 내용

대가(大家)가 동강 김우옹과 한강 정구가 태어난 곳이라 하여 대가라 했다는 기록은 어디에도 나오지 않습니다. 오히려 그 이전부터 대가라는 지명이 있었을 것으로 보고 있습니다.

1677년 귀암(歸巖) 이원정(李元禎)이 편찬한 경산지(京山志)에 ‘대가곡(大家谷)’이 나옵니다. 비록 양강(兩岡) 사후에 최종적으로 정리된 책이지만, 당시에 저런 지명을 사용하고 있었다는 건 양강이 태어나기 전부터 있던 지명일 가능성이 높습니다.

또한, 저기서 말하는 대가는 벽진면 봉계리 집실[가곡(家谷)]을 중심으로 한 일대의 지역입니다. 오히려 양강이 태어난 지역의 명칭은 사달실[사월곡(沙月谷)]이라 부르고 있었고 지금도 그렇게 부르고 있습니다. 저런 근거로 보면 ‘대가면’의 명칭은 양강과는 관계가 없을 것으로 여겨집니다.

② “‘봉황이 비상하는 모습’이라는 봉비암에서~”라고 표현한 부분

점필재 김종직이 지은 시문집인 『회당고(悔堂稿)』의 내용 중에 「봉비연(鳳飛淵)」이 실려 있는데 왜 ‘봉비연’이라 부르게 되었는지가 설명되어 있습니다. ‘봉비(鳳飛)’는 기생의 이름입니다.

「鳳飛淵」-『悔堂稿』- 金宗直

淵在星州西二十里許有小峯突起於伽耶川西岸峯背平地爲水?食坎而爲淵昔有鄕豪築?峯上携妓遊賞有一妓名鳳飛者酒?起舞失足墜此淵後人因以呼淵二水春夏常澄瀅見底石壁束立於其側每春月??花開映帶左右淵底爛若布錦云

봉비암을 ‘봉황’과 연결 지은 건 누군가가 글자 그대로 해석하여 미화 왜곡한 것으로 여겨집니다. 읽어주셔서 감사합니다.

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 마지막 주막, 바람벽에 새겨진 술어미 피울음 (0) | 2019.04.20 |

|---|---|

| 5월, 보리와 보리밭 (0) | 2019.04.08 |

| 2009년 3월, 의성 산수유 마을 (2) | 2019.03.22 |

| ‘순박한 민얼굴’, 화전리도 변했다 (0) | 2019.03.21 |

| 성주 성밖숲과 백년설 노래비 (0) | 2019.03.19 |

댓글