한 아이가 건네 준 네잎 클로버

2학기, 문학 시간도 막바지다. 희곡 단원에 들어가 교과서를 펴는데, 거기 누르스름한 종이쪽 같은 게 끼어 있다. 네 잎 클로버다. 아, 마치 잊었던 옛사랑을 떠올리는 것처럼 나는 아득해진다. 작년 이맘때였던가, 아니다. 훨씬 이른 때였으리라. 어떤 아이가 내게 전해준 것이다.

어디였나. 수업시간이었는지, 아니면 교무실에서였는지, 아니면 교정을 거닐 때였는지는 기억하지 못한다. 그러나 이 네 잎 클로버는 누군가로부터 전해 받은 것임에는 틀림이 없다. 누구였는지도 기억하지 못한다. 나는 무심코 그걸 받아 교과서에다 끼웠을 것이다. 무심코.

그 아이는 어땠을까. 네 잎 클로버를 따서 들고 오다가 우연히 마주친 내게 내밀었던 걸까. 아니면 구태여 내게 주어야겠다고 생각했던 아이였을까. 그랬다면 그 아이는 그날을 기억하고 있을 테다. 고작 1년 전의 일이니까. 무심히 그걸 받아 교과서 갈피 속에 끼운 채 나는 클로버 따위는 잊어버렸다.

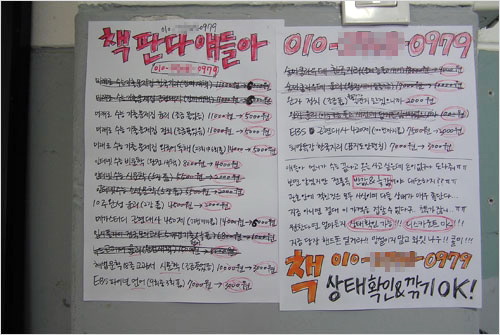

아이는 지금 3학년이다. 수능을 치렀으니, 진학을 위한 고민에 빠져 있겠다. 야간 자습 때 불 꺼진 3학년 교실을 바라볼 때마다 지금이 연말로 치닫는 시간임을 확인하곤 한다. 1, 2학년 교실 복도에 이리저리 게시된 ‘헌책 판매’ 광고지도 현재의 시간을 깨우쳐 준다.

네 잎 클로버는 ‘행운’의 상징이라고 한다. 어떤 이유에서든 보통 세 잎이 달리는 클로버에 네 잎이 매달렸으니 ‘특별’한 것임은 틀림이 없다. 한낱 풀잎에 불과하지만 거기 의탁하여 우리는 우리 삶의 행운과 기쁨을 그려낸다. 아무에게도 해를 끼치지 않는 그 소박한 소망 앞에서 세월은 어찌 그리 잔인한가.

아이들은 곧 예상과 그리 다르지 않은 성적표를 받고 저마다 희망하는, 또는 희망과는 다른 대학에 원서를 내고 조만간 합격 여부를 통보받을 것이다. 더러는 기쁨으로, 더러는 슬픔으로 이 여고 시절을 마감할 것이고 3월, 이르다 싶은 새봄에는 대학생이 될 것이다.

그리고 아이들 앞에 던져질 혼곤한 자유, 무한 가능성 앞에서 아이들은 어른이 되어 갈 터이다. 그리고 어른이 된다는 것은 주어진 권리보다 져야 할 책임과 의무가 더 무거워지는 일이라는 것도 깨닫게 될 것이다.

문학 교과서에서 곱게 마른 네 잎 클로버를 물끄러미 바라보면서 나는 아이들의 젊음과 그들이 감당해야 할 미래를 생각하면서 조금 쓸쓸해지고 애잔해진다. 한 달 후, 세밑이 다가오고 있는 것이다.

2009. 11. 25. 낮달

'이 풍진 세상에 > 교단(1984~2016)에서' 카테고리의 다른 글

| 지금 우린 서로에게 잘 ‘길들고’ 있다 (0) | 2019.03.31 |

|---|---|

| 작별, 그렇게 아이들은 여물어간다 (0) | 2019.03.30 |

| 30년, 제자들과 함께 늙어가기 (0) | 2019.03.28 |

| 교단 31년, 아이들과 함께 성장한 시간들 (0) | 2019.03.25 |

| 걸어온 길, 걸어갈 길 (0) | 2019.03.24 |

댓글