2007학년도, 2학년 5반과도 이별이다

지난 14일의 졸업식에 이어 이튿날 2007학년도 종업식을 끝으로 학교는 마지막 방학에 들어갔다. 한 해 동안 썼던 사물함을 비우고 아이들은 별관 교사로 옮아가야 한다. 요즘이야 졸업식도 그리 다르지 않으니 학년을 마치면서 아이들과 작별하는 것은 여느 일상과 다르지 않은 심상한 일이다.

나는 지난 한 해 동안 지도를 잘 따라 주었고, 자율적으로 학급을 꾸려온 것에 대해 고맙다고 말했다. 저희를 따라서 3학년으로 가지 않는 이유도 밝혔다. 내겐 익숙하고 미련이 남는 아이들이지만 해를 거듭해 같은 교사에게 배워야 할 일은 없는 것이다. 새로운 교사로부터 배우는 것도 중요한 경험일 터이기 때문이다.

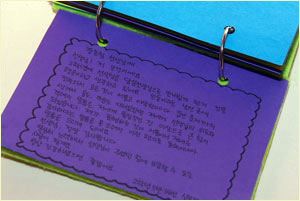

그 전전 날에는 쓰지 않고 남겨 두었던 학급운영비 등을 모아서 피자와 튀김 파티를 벌였다. 나중에는 어떤 내숭을 떨지 모르지만, 아이들은 정말 왕성하게, 그리고 즐겁게 먹어댔다. 반장이 내게 무언가를 내밀었는데, 아이들이 한 장씩 쓴 편지를 묶은 책이었다.

짤막한 편지에는 아이들이 나와 함께 한 지난 한 해의 느낌이 고스란히 들어 있는 듯했다. 아이들은 저마다 문학 시간에 졸았던 걸 고백하고, 4월의 제주도 수학여행을, 그리고 신시장에서 먹었던 안동찜닭을 추억했다.

내가 숱하게 가르쳤던 아이들의 일부로 그들을 바라보듯이 아이들은 성장의 길목에서 만났던 한 교사로 나를 기억할 것이다. 일 년을 같이 지냈다 하나 따로 애틋하게 정리를 나눌 기회는 없었다. 나는 어느 아이가 지적했듯 아이들을 멀찌감치 바라보기만 했다. 나는 그들이 자기 방식으로 성장하고 있다는 걸 알고 있었고, 단지 ‘조력자’로서 자신을 매기고 있었던 까닭이다.

아이들은 일 년 내내 공부에 시달렸으면서도 여전히 싱싱하고 발랄하다. 3월이 되면 아이들은 입시를 준비해야 하는 수험생으로 무한경쟁 속에 진입해야 한다. 이 땅의 고교생들이 피해갈 수 없는 일이긴 하지만, 그런 아이들을 연민 없이 바라보기란 쉽지 않다.

훈화를 마쳤더니 야무진 우리 반장이 일어나 차려, 경례 구령을 붙였다. 지난해 3월 첫 만남에서 나눈 이후 이런 격식의 인사는 처음이다. 아이들은 원기 왕성하게 마지막 인사를 외쳤다. 나는 교무실로 돌아와 교무 업무시스템에 접속해 마지막 출결사항을 정리했다.

그것으로 지난 한 해 동안의 내 아이들 농사는 끝난 셈이다. 복도를 분주하게 오가는 아이들의 소란을 한쪽 귀로 흘리며 나는 3월에 내가 새로 맞이할 아이들에 대한 기대로 마음이 설렜으면 좋겠다고 생각했다.

2008. 2. 17. 낮달

'이 풍진 세상에 > 교단(1984~2016)에서' 카테고리의 다른 글

| ‘시니어’로 돌아가는 아름다운 당신들에게 (2) | 2021.02.22 |

|---|---|

| ‘일제고사’ 1등의 시골 학교는 어떻게 되었나 (0) | 2021.02.18 |

| 과정을 넘어 새로워지는 당신들에게- 방송통신고 ‘졸업’에 부쳐 (0) | 2021.02.14 |

| 2월, 이별의 계절 (2) | 2021.02.11 |

| 명퇴 ‘불발’ 전말기 (3) | 2021.02.04 |

댓글