‘번역 투’의 국적이 의심스러운 문장

우리 민족이 더는 혈통의 순수성을 주장할 수 없듯, 우리말도 어차피 순혈은 아니다. 숱한 이민족의 침입을 겪었고, 더러는 실질적으로 그들의 지배를 받기도 했다. 그 과정에서 자연스레 우리말에 녹아든 이민족의 말도 여럿이다.

고려 시대에 실질적으로 우리의 지배했던 몽골도 그렇고 개화를 전후한 시기의 일본과 일부 서양 나라도 그렇다. 그러나 개화와 해방 이후 물밀듯 들어온 외국어-특히 영어와 일본어-와 접촉하면서 생긴 우리말의 변화는 훨씬 심각하다. 만남이 잦아지면서 원래 우리말에는 없었던 생소한 어법이 많이 생겨난 것이다.

흔히 이를 두고 ‘번역 투’라고 하는데 이런 국적이 의심스러운 문장을 쓰면서도 대부분 사람들은 그런 사실을 의식조차 하지 못한다.

때로는 우리는 사고조차 서양식이나 일본식으로 하고 있는지 모른다. 우리말의 어법과 어긋난 어법을 쓰기는 처음 영어를 배울 때 ‘have’를 ‘가지고 있다’로 옮기면서부터다.

“I have a book.”을 “나는 하나의 책을 가지고 있다.”는 말도 안 되는 문장(우리말 어법으로 옮기면 ‘나는 책이 한 권 있다.’로 써야 한다.)으로 번역하면서부터 우리말은 뒤틀리기 시작했다. 거기에 미국 유학을 다녀온 학자들이 세련되게 구사하기 시작한, 사물을 주어로 한 문장이나 피동형의 문장들이 기름을 부었을 것이다.

우리말에 체언(명사·대명사·수사)을 꾸미는 관형어가 부쩍 쓰이기 시작한 것도 외국어의 영향인 듯하다. 마땅히 서술어를 꾸며야 할 부사(부사어)로 쓰여야 할 말이 그 앞의 체언을 꾸미게 되면서 일어나는 불협화도 심하다.

(1) 많은 참석을 바랍니다.

(2) 소리 없는 싸움이 벌어지고 있었다.

예문에서 ‘많은’과 ‘소리 없는’이 뒤의 낱말을 꾸며주는 관형어다. 이는 마땅히 다음과 같이 쓰이는 게 맞다.

(1) 많이 참석해 주십시오. / 참석을 많이 해 주시기 바랍니다.

(2) 싸움이 소리 없이 벌어지고 있었다.

어저께 내가 쓴 글의 댓글에서 많은 이웃이 제대로 주말 인사를 해 주셨다. 그중 ‘행복한 주말 보내세요.’도 같은 방식으로 고치면 ‘주말 행복하게 보내세요.’가 되겠다.

일본어의 영향도 만만찮다. 개화기 이후 근대의 학문과 체계는 모두 일본을 거쳐 들어왔고, 일제강점기 내내 일본은 모든 학문과 사상의 표준이었다. 일본어를 모국어처럼 쓸 수 있었던 식민지 지식인들에 의해 일본어는 별 저항 없이 우리말 속에 시나브로 들어왔던 듯하다.

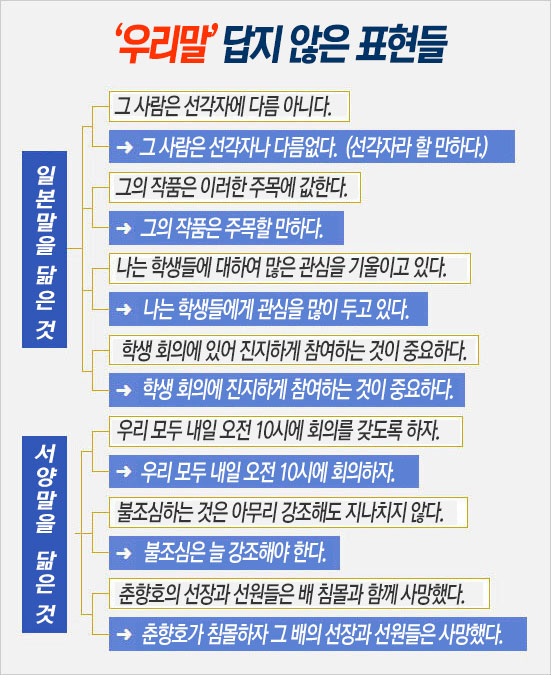

위 상자의 ‘우리말답지 않은 표현들’은 현재 고등학교 국어(상) 교과서에 있는 내용인데 일본말을 닮은 표현도 뜻밖에 많다. 모양을 내어서 하는 표현인 ‘-에 다름 아니다.’나 ‘-주목에 값한다.’는 표현을 비롯하여, ‘-에 대하여’나 ‘-에 있어’와 같은 표현도 일본식이다. ‘궤도에 오르다’, ‘빈축을 사다’도 일본식의 표현이다.

영어는 어법뿐 아니라 어휘 쪽에서도 마구잡이로 쓰이고 있다. 가장 귀에 거슬리는 표현은 ‘업(up)’과 ‘다운(down)’을 마치 우리말 토씨처럼 쓰는 것이다. 심지어 집회 사회자가 “분위기를 좀 업시켜야겠다.”라는 말을 예사로 할 지경이니 말이다.

개인적 느낌인데, 친구끼리라면 자연스러울 수 있겠으나, 윗사람 앞에서 자기 아내를 가리켜 ‘와이프(wife)’라 말하는 것도 매우 천박해 보인다. 그건 어른 앞에서 ‘마누라’라고 말하는 것만큼이나 예에 거슬리는 표현이 아닌가 한다.

하나씩 새로운 사실을 알아가는 게 일종의 멍에가 될 수도 있겠다. 모르고 쓸 때는 가볍고 편안한데, 이게 틀릴지도 모른다고 생각하면서 언어생활을 하는 건 정신 건강에 그리 이롭지는 않을 터. 그러나 그러한 의식적 노력으로 내 말글이 내 세계를 적확하게 표현하는 온전한 나의 ‘도구’가 된다는 걸 생각하면 그것은 견딜 만한 일이 아니겠는가.

2007. 7. 10. 낮달

* 덧붙임: 두 번째 글인데, 어째 밀려서 쓰는 느낌이 없잖아 있다. 그래서 변명 삼아 드리는 말씀인데, 이 방에 올리는 글들을 너무 무겁게 받아들이지 않으셨으면 좋겠다. 아, 그런 게 있었구나 정도로만 이해해 주셔도 된다는 얘기다. 정작 이 글을 쓰고 있는 자신도 시시콜콜 원칙대로 말하고 쓰며 살지는 못하니 말이다. 이것과 저것 중에 이것이 옳다는 것만 알아도 이 글은 이미 반타작을 하는 셈이니까.

'이 풍진 세상에 > 가겨 찻집' 카테고리의 다른 글

| 한글날, 공휴일로 복원! (0) | 2020.07.20 |

|---|---|

| ‘들어내다’는 돼도 ‘들어나다’는 없다 (2) | 2020.07.14 |

| ‘마누라’와 ‘와이프’, 우리 ‘아버지’와 너의 ‘어머님’ (0) | 2020.06.28 |

| 윈도10에서 두벌식/세벌식 변환 ‘파워업’ 쓰기 (0) | 2020.06.26 |

| ‘여자에게 친절한 남자’가 ‘페미니스트’? (0) | 2020.06.25 |

댓글