산수유 닮은 생강나무, 무엇이 다른가

짧은 밑천은 어디서건 드러나기 마련이다. 아무리 감추려 해도 ‘주머니 속 송곳(낭중지추)’이 드러나는 것과 다른 내용이면서 같은 이치이다.

오래전에 쓴 글에서 ‘수욕정이풍부지(樹欲靜而風不止) 자욕양이친부대(子欲養而親不待)’라는 글귀를 인용하면서 그 출전이 <논어>라고 주절대었다가 이내 “논어에는 그런 글귀는 없다”는 지적을 받고야 말았다. 황급히 찾아보니 <한시외전(韓詩外傳)>이 맞다.

대체로 이런 경우, 교훈은 두 가지다. 내 게 아닌 걸 내 것인 것처럼 꾸미는 건 금방 드러나기 마련이라는 게 하나요, 인터넷에 떠도는 지식 나부랭이도 별로 믿을 건 못 된다는 것이 나머지다.

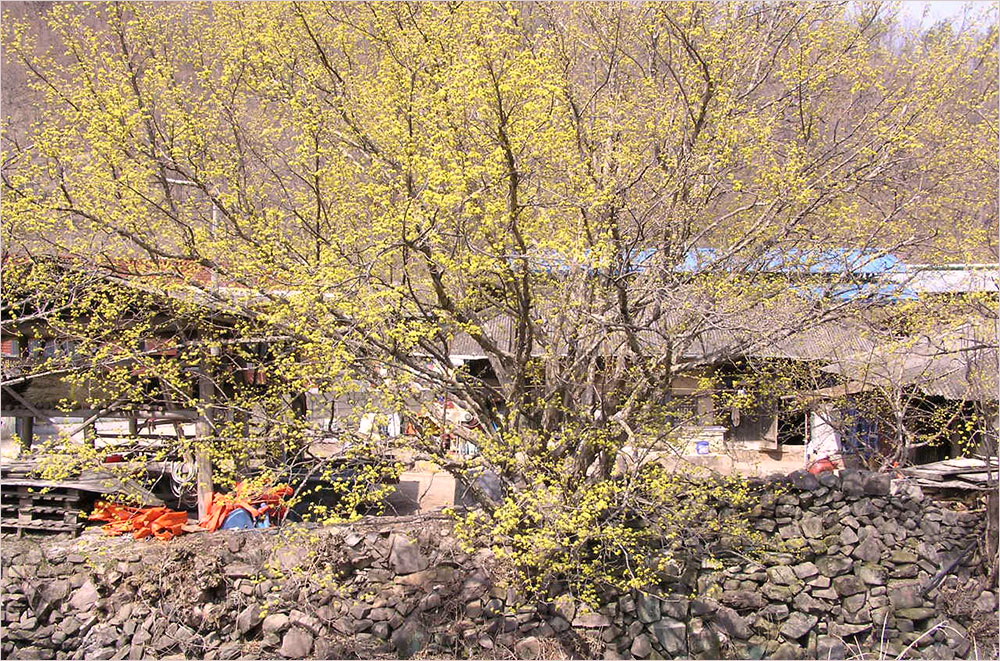

이번에 또 실수했다. ‘봄날, 어떤 하루’에서 학교 뒷산에서 핀 산수유 얘기를 했었다. 무언가 켕기는 구석이 있었는데, 아니나 다를까 친구 하나가 전자우편을 보내 ‘그거 생강나무 같다’고 지적해 주었다.

생강나무의 꽃은 산수유꽃과 비슷하나 그 향기가 산수유보다 진한 편이고 가지를 꺾어서 씹어보면 생강 냄새가 난다. 꽃 빛깔은 물론 개화기도 비슷해서 분간이 쉽지 않은데, 대체로 “이른 봄 마을 가에서 노란 꽃을 피우면, ‘산수유’, 산비탈 양지바른 곳에서 노란 꽃을 피우는 건 십중팔구 ‘생강나무’”라고 한다.

오후에 두 시간쯤 시간이 비었다. 댓바람에 뒷산에 올라 산수유로 오인했던 생강나무를 찍어왔다. 가파른 비탈에 서 있어 내려가 확인하지 못한 게 불찰이었던 셈이다. 학교 후문 부근의 언덕에서 찍은 산수유와 비교해 보았더니 차이가 곧 드러났다.

가장 큰 차이는 꽃이 나는 자리 같다. 산수유는 본 가지에서 다시 잔가지가 나와 꽃송이가 달리지만, 생강나무꽃은 보통 본 가지에 바로 꽃이 핀다. 즉 산수유는 꽃자루가 길어서 꽃이 위로 모여 피지만, 생강나무는 가지에 꽃이 붙다시피 해서 피는 것이다.

생강나무에는 조그맣고 동글동글한 까만 열매가 달리는데 예부터 기름을 짜서 등잔을 밝히거나 머릿기름으로 썼다 한다. 값비싼 동백기름을 못 구하는 중북부지방 사람들이 즐겨 썼다고. 그러다 보니 이름도 ‘개동백’, ‘산동백’이었고, 강원도에서는 그냥 ‘동백나무’라고도 불렀다 한다.

김유정 단편 <동백꽃>은 바로 이 생강나무꽃을 이르는 것인데 그 꽃은 붉은 꽃이 아니라 “창 피어 퍼드러진 노란 동백꽃”이다. 마름의 딸인 점순의 구애를 눈치채지 못한 ‘띨띨한’ 우리의 주인공 ‘나’는 점순이의 도발에 정면 대응했다가 마름 집 닭을 ‘패 죽이는 사고’를 저지르고 나서야 사태의 심각성을 깨닫고 점순이한테 납작 엎드릴 수밖에 없다.

“그럼 너 이담부텀 안 그럴 테냐?”

하고 물을 때에야 비로소 살길을 찾은 듯싶었다. 나는 눈물을 우선 씻고 뭘 안 그러는지 명색도 모르건만,

“그래!”

하고 무턱대고 대답하였다.

“요담부터 또 그래 봐라, 내 자꾸 못살게 굴 테니.”

“그래 그래. 이젠 안 그럴 테야!”

“닭 죽은 건 염려 마라, 내 안 이를 테니.”

그리고 뭣에 떠다 밀렸는지 나의 어깨를 짚은 채 그대로 퍽 쓰러진다. 그 바람에 나의 몸뚱이도 겹쳐서 쓰러지며, 한창 피어 퍼드러진 노란 동백꽃 속으로 폭 파묻혀 버렸다.

알싸한, 그리고 향긋한 그 냄새에 나는 땅이 꺼지는 듯이 온 정신이 고만 아찔하였다.

“너 말 마라!”

“그래!”

조금 있더니 요 아래서,

“점순아! 점순아! 이년이 바느질을 하다 말구 어딜 갔어?”

하고 어딜 갔다 온 듯싶은 그 어머니가 역정이 대단히 났다.

점순이가 겁을 잔뜩 집어먹고 꽃 밑을 살금살금 기어서 산 아래로 내려간 다음 나는 바위를 끼고 엉금엉금 기어서 산 위로 치빼지 않을 수 없었다.

- 김유정 단편소설 <동백꽃> 중에서

산수유는 그 특산지에선 ‘대학나무’라고 부를 만큼 생광스러운 유실수였던 모양이다. 이웃 의성의 사곡면 화전리는 조선 시대부터 자생한 300년생 이상 되는 산수유나무가 3만 그루 이상 군락을 이루고 있어 ‘산수유 마을’이라 불리며 해마다 상춘객들이 발길이 끊이지 않는다.

내일은 ‘놀토’, 일찌감치 화전리 꽃구경을 가리라고 작정하고 있는데, 비 소식이 심상찮다. 아무래도 공칠 가능성이 커 보인다. 대신 하루를 넉넉히 쉬고 모레 아침에는 서울로 갈까 한다. 한미 FTA 저지 집회가 있는데, 여기서 용쓰는 것보다는 거기 참석하는 게 훨씬 나은 일일 듯싶어서다.

2007. 3. 23. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 조갑제는 사형 집행 현장을 보았을까? (0) | 2020.03.25 |

|---|---|

| ‘유예된 봄’과 진달래 화전 (0) | 2020.03.24 |

| 블로그 10년, 다시 새 10년으로 (0) | 2020.03.18 |

| 박정희 ‘신화의 종말’과 새로운 ‘시민의 탄생’ (0) | 2020.03.16 |

| 몸, 삶, 세월 (2) | 2020.03.13 |

댓글

낮달2018님의

글이 좋았다면 응원을 보내주세요!

이 글이 도움이 됐다면, 응원 댓글을 써보세요. 블로거에게 지급되는 응원금은 새로운 창작의 큰 힘이 됩니다.

응원 댓글은 만 14세 이상 카카오계정 이용자라면 누구나 편하게 작성, 결제할 수 있습니다.

글 본문, 댓글 목록 등을 통해 응원한 팬과 응원 댓글, 응원금을 강조해 보여줍니다.

응원금은 앱에서는 인앱결제, 웹에서는 카카오페이 및 신용카드로 결제할 수 있습니다.