처음 만난 봉평의 메밀꽃, 인파에 질려 돌아오다

지난 토요일에는 아내와 함께 강원도 평창을 다녀왔다. 뒤늦게 쉬게 된 주 5일제 휴무였고, 아침에 받은 <한겨레> 1면에서 만난 봉평의 메밀꽃에 ‘시선이 꽂혀서’였다. 중앙고속도로를 타고 원주까지 가서 다시 영동고속도로를 탔는데, 봉평에 도착하기까지 두 시간이 좋이 걸렸다.

굳이 메밀꽃 구경을 하자고 나선 것도 아닌, 그냥 무작정 떠난 길이었다. 효석문화제를 따로 염두에 둔 것도 아니었다. 내가 살고 있는 안동 지역의 축제도 제대로 한번 참가해 보지 않는 타고난 게으름이 어디 가겠는가, 나는 인파가 모이고 사람이 부딪히는 자리는 멀찌감치 돌아가는 편인 사람이다.

봉평 나들목에서 내려 봉평면 입구에 들어서자, 이미 차들의 행렬이 굼벵이 걸음 중이었다. 시가지를 관통하는 중심 도로를 가로지른 펼침막과 가로등마다 걸린 현수막이 바야흐로 한적한 시골 장터가 도회지 사람들로 붐비고 있다는 사실을 분명하게 알려주고 있었다.

우리는 들머리의 작은길에 차를 비스듬히 대고, 길옆에 펼쳐진 메밀밭 풍경을 몇 컷, 카메라에 담았고, 중심 도로를 빠져나가 흥정계곡까지 갔다가 평창 산채시험장 허브나라 입장 안내판을 물끄러미 쳐다보다가 별 망설임 없이 차를 돌렸다. 입장료의 문제가 아니라, 마땅히 그걸 꼭 구경하여야 할 이유를 찾지 못했기 때문이었다.

저 식민지 시대의 장터를 오가던 인생유전, 장돌뱅이 허 생원이 성 서방네 처녀와 인연을 맺었다는 봉평은 이제 밀려드는 관광객과 그들이 흘리고 가는 지전에 힘입어 마치 서툴게 단장한 촌색시 같은 모습으로 들떠 있는 것 같았다.

들머리의 메밀밭이나, 제분공장은 여전히 이 시골 장터가 메밀의 주산지라는 걸 넌지시 일러주고 있었지만, 어깨를 맞대고 힘겹게 서 있는 가게들과 ‘봉평카센터’ 따위의 상호는 이 궁벽한 시골마을에 당도한 근대화의 은전(恩典)으로는 다소 남루해 보였다.

바야흐로 전 국토를 야금야금 먹어가고 있는 개발의 열기는 이곳도 예외는 아닌 듯했다. 하얀 페인트칠을 한 조립식 건물에 붙은 ‘메밀꽃 공인중개사 사무소’라는 상호는 이 과도기 시대의 명명법(命名法)일 것이다.

시골 들녘에 지천으로 경작되는 메밀꽃은, 이 고장 출신 작가의 명성과 광휘에 힘입어 묵이나 국수 따위를 만드는 ‘대파(代播) 작물’에서 소설의 몽환적 분위기를 연출하는 걸출한 배경 이미지로 바뀌었고, 그 문학적 이미지는 부동산 중개라는 물신주의적 제도와 시방, 만만찮은 부조화를 연출하고 있는 셈이었다.

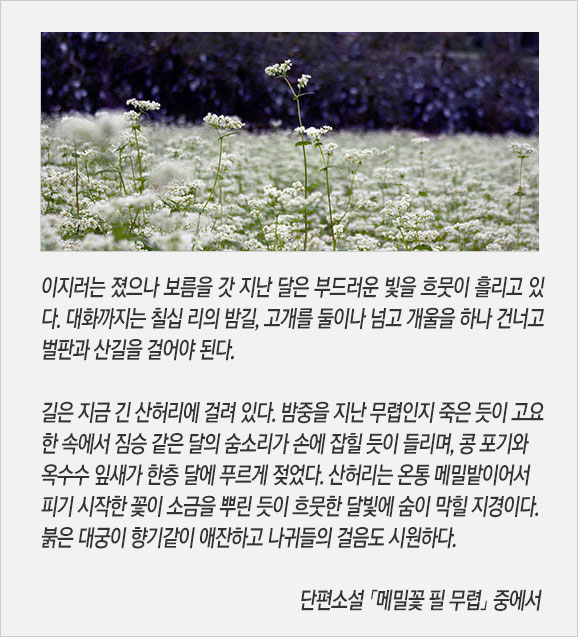

이효석의 단편 소설 ‘메밀꽃 필 무렵’에서 메밀꽃은 이웃 장터를 찾아가는 장돌뱅이 세 사람의 달빛 속의 동행을 보랏빛 몽환으로 감싸며, 현실과 추억의 경계를 흐려 놓고 있다.

‘짐승 같은 달의 숨소리’와 ‘푸르게 젖은 잎새’ 속에, ‘소금을 뿌린 듯이 흐뭇한 달빛에 숨이 막힐 지경’인 그 꽃은 고단한 장돌뱅이들의 삶의 신산(辛酸)과 식민지 시대 이 땅의 헐벗은 겨레의 궁핍하고 고통스런 삶을 단절시킨다. 현실의 고단한 삶을 위무하는 것은 한갓진 희망이 아니라, 박제된 젊은 날의 추억일 뿐인 것이다.

경성제대에서 영문학을 전공한 이효석은, 중절모를 젖혀 쓰고 굵고 둥근 검은 테 안경을 낀 모습의 사진에서 보이듯 이른바 전형적인 ‘댄디 보이(dandy boy)’였을 듯하다.

애당초 도시 유랑민의 비참한 생활을 고발한 경향문학(노령 근해)으로 출발한 그는 카프(KAPF; 조선 프롤레타리아 예술가 동맹) 진영으로부터 동반자 작가라고 불리기도 했으나, 뒤에 향토적, 이국적, 성적 모티브를 중심으로 한 순수문학으로 전향하는 데 성공한 작가로 평가된다.

향토적 정서와 서구적인 것에 대한 동경을 그 내용으로 하고 있는 이국적 정서의 동거는 그리 자연스러워 보이지는 않는다. 그런데도 그는 ‘메밀꽃 필 무렵’을 썼고, 다른 한편으로는 서구적 생활 양식의 경도(傾倒)로 이해되는 수필, ‘낙엽을 태우면서’를 썼다. 지식인으로서 식민지 조국의 현실에 대한 분노보다는 유럽에 대한 동경이 그에게는 더 원초적인 정서였던 것일까.

‘낙엽을 태우면서’는 오랫동안 고교 국어 교과서에 실려 있었던 산문이다. 80년대 들면서 ‘삶을 위한 문학교육’에 대한 성찰이 중등교사들을 중심으로 들불처럼 일어났고, 그것은 교사들의 비판적 독해로 현장에서 실천되었다.

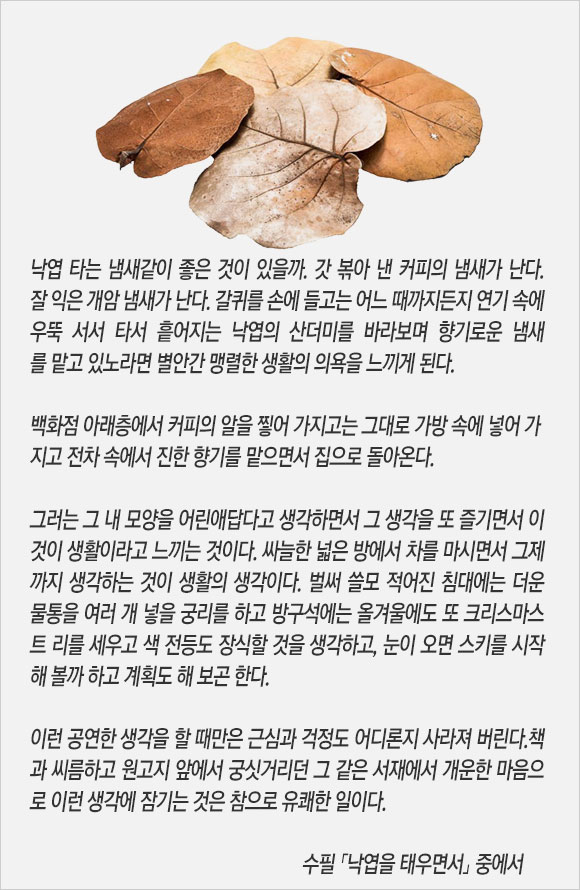

30년대 중후반 이후 식민지 민중의 삶이 어떤 모습이었던가를 기억하고 있는 젊은 교사들에게 이효석의 산문에 대한 대응은 ‘차라리 교과서를 태우자’였다. 낙엽을 태우면서 ‘갓 볶아낸 커피 냄새’를 맡고, 그 냄새 앞에서 ‘맹렬한 생활의 의욕’을 느끼고, 백화점에서 원두커피를 찧어 가지고 돌아오며, ‘크리스마스트리’와 ‘스키’ 계획 운운하는 그의 글에 대한, 교사들의 적의와 혐오는 정당하고 자연스러운 일이었다.

작가와 문학, 혹은 문학과 당대의 삶은 따로 떼어 생각하는 게 옳지 않으냐는 일각의 항의는 ‘과거가 아니라 미래를 위해서’라는 이유로 과거사의 진상 규명과 그 청산을 부정하는 논리와 닮아 있다. 그러나 미래는 과거를 바탕으로 한 현재 없이 존재하지 않으며, 문학은 당대의 삶과 무관한 파한(破閑)의 예술이 결코 될 수 없다.

이효석은 1942년, 36세의 짧은 생애를 마쳤다. 다행히 그에게는 친일-이는 지극히 가치 중립적인 어휘다. 제대로 하자면 민족 반역, 또는 부일(附日)이라 써야 마땅하다.- 사실이 없었던 듯, 친일 문학인으로 단죄받지 않았고 태어난 땅, 봉평에 그의 이름을 딴 문화제와 기념 시설 따위가 베풀어질 수 있었다. 그러나 민중의 고통과는 무관하게 서구적 삶과 문화를 동경했던 식민지 시대의 작가 이효석을 떠올리는 것은 그리 유쾌하지만은 않다.

점심 때여서 길가의 깔끔한 한식당에서 메밀 막국수를 먹었다. 막국수는 강원도표고 메밀은 평창의 봉평표니 제대로 된 조합이긴 했으나 지독하게 맛이 없었다. 돌아가신 어머니의 표현을 빌리면 ‘네 맛도 내 맛도 없는’ 것이었다.

봉평면의 들머리에는 ‘터 잡고 살만한 곳’이라는 구호가 박힌 선전 아치가 서 있었다. 그 아치 옆에 차를 세우고, 이번에는 반대편 들녘을 카메라에 담았다. 메밀밭 저 너머 산기슭 아래의 도로를 달리는 자동차 몇 대가 마치 장난감처럼 보였다.

돌아오는 길, 하늘을 낮게 가라앉아 있었고, 한바탕 장대비가 지나갔다. 무언가에 쫓기듯 다녀온 짧은 여행이었다. 언제 짬이 나면 평일에 다시 찾으리라 마음먹지만, 글쎄, 그게 쉽게 이루어지기나 할까?

2005. 9. 7. 낮달

공연히 요즘은 메밀꽃을 생각한다. 북후면 신전리의 메밀밭은 어찌 되었을까. 안동 임동에서 영양 입암으로 넘어가는 고갯길에 하얗게 피어 있던 메밀꽃을 떠올리기도 했다. 봉평은 예년처럼 효석문화제 준비로 바쁠 테지. 인터넷에 검색해 보았더니 효석문화제는 꼭 2년 전처럼 9월 7일부터 시작된다고 한다.

9월 7일이면 ‘놀토’지만, 아마 봉평에 가기는 어려울 듯하다. 2년 전이 그 지경이었고, 자칫하면 길가에서 시간을 버리고 오기 십상이니 길을 떠나자고 작정하기가 쉽지 않은 것이다. 북후 신전리에나 다녀오는 거로 주린 눈을 위로하는 게 상책이다, 대충 그렇게 마음을 다스리고 있다.

2007. 8. 28.

* 봉평을 제대로 방문한 건 4년 뒤인 2011년이다. 이효석문화제가 열리는 봉평을 찾은 소회를 기사로 썼다.

그 메밀꽃은 ‘진짜 메밀꽃’은 아니었다

[여행] 메밀꽃과 봉평, 그리고 이효석 삼수 끝에 2018년 동계올림픽을 유치하게 되면서 평창은 뉴스의 중심지로 떠오르긴 했다. 그러나 사람들은 여전히 평창을 잘 모른다. 정작 대관령을 알아도,

qq9447.tistory.com

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 백장청규(百丈淸規)를 지키는 비구니의 수행처 (0) | 2019.09.07 |

|---|---|

| 벚꽃과 ‘사쿠라’ (0) | 2019.09.06 |

| ‘김광석 길’에서 만난 가객 김광석 (0) | 2019.09.05 |

| 다시 무섬에서 (0) | 2019.09.04 |

| ‘조율시리(棗栗枾梨)’의 으뜸 ‘대추’ 이야기 (0) | 2019.09.04 |

댓글