영주시 문수면 수도리 ‘무섬마을’의 외나무다리

솟구쳐 흐르는 물줄기 모양 뻗어 내린 소백산 준령(峻嶺)이 어쩌다 여기서 맥(脈)이 끊기며 마치 범이 꼬리를 사리듯 돌려 맺혔다. 그 맺어진 데서 다시 잔잔한 구릉(丘陵)이 좌우로 퍼진 한복판에 큰 마을이 있으니 세칭 이 골을 김씨 마을이라 한다.

필재의 집은 이 마을의 종가(宗家)요. 그는 종손(宗孫)이다. 필재의 집 앞마당에 있는 느티나무 아래 나서면 이 마을이 한눈에 내려다보인다. 지금 느티나무 밑에서 내려다보이는 그 넓은 시내가 오대조가 여기 자리 잡을 때만 해도 큰 배로 건너야 할 강이었다고 했다.

- 정한숙 단편소설 「고가(古家)」 중에서

시치미를 떼고 작가가 이르고 있는 작품의 배경이 영주시 문수면 수도리 무섬마을이다. 작품에서야 ‘큰 배로 건너야 할 강’이라고 했지만, 지금은 간신히 흐름을 유지하고 있는 지방하천인 내성천이다. 이 강은 경북 봉화에서 발원하여 영주와 예천을 거쳐 예천 삼강에서 낙동강 상류로 흘러든다.

뜬금없이 지난 주말에 무섬마을에 들른 것은 전적으로 우연이다. 아침에 <한겨레> 1면에 실린 ‘봉평의 메밀밭’ 사진에 나는 ‘회가 동해’ 있었다.

퇴근해 서둘러 ‘봉평 메밀밭’을 향하려던 걸음이 북후면 신전리로 바뀐 것은, 어쩌다 보니 출발시각이 오후 두 시가 넘었던 까닭이었다. 목적지를 입력하자 내비게이션은 친절하게 도착시각을 4시 30분께로 안내해 주었다. 우리는 현지에서의 정체를 고려하면 봉평행은 무리라고 판단하였다.

안동시 북후면 신전리는 메밀밭으로 경관보전지구로 지정받은 동네다. 도로변의 볏논을 빼고 밭마다 메밀을 심어 그 경관이 남다르다. ‘꿩 대신 닭’이라고 나는 봉평 대신 신전리를 방향을 돌린 것이다. 그러나 가는 날이 장날이다. 강원도야 한창때라고 하지만 거기는 ‘아직’이었다. 밭의 메밀은 꽃을 피우기에는 한참 어렸다.

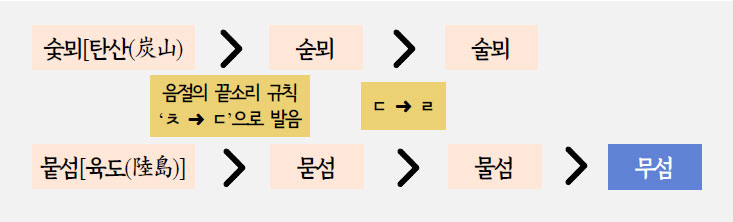

내친김에 우리는 ‘무섬’으로 내달았다. 신전리에서 무섬까지는 십여 분 거리다. 무섬에 좀 못미처 길가에 면한 동네가 ‘술미’다. 이정표에는 ‘술미’ 아래 ‘탄산리’라 적혀 있다. ‘탄산’은 ‘炭山’이니, 곧 이 마을이 원래는 ‘숯뫼’였다는 뜻이다. ‘숮’이 ‘숟’으로 발음되다가 훨씬 쉬운 ‘술’로 바뀌는 세월이 있었다는 것이다.

그 세월은 아마 ‘뭍섬[육도(陸島)]’을 ‘묻섬’으로 읽다가 결국 ‘물섬>무섬’으로 바꾸기도 했으리라. 지금 무섬의 행정명인 ‘수도리’는 ‘물섬’을 그대로 한자로 바꾼 이름이다. 그러나 이 마을의 옛 이름은 ‘뭍섬’이었다고 보는 게 훨씬 논리적이고 어학적으로도 바르지 않을까 싶다. 섬을 따로 ‘물섬’이나 ‘흙섬’이라고 하지 않으니 말이다.

오랜 세월이 ‘육지 속의 섬’사람들을 외부세계와 이어준 ‘외나무다리’ 대신 좁은 콘크리트 다리 ‘수도교’를 넘어 무섬에 이른다. 다리 끝, 주차장 앞 강둑 위에 낯선, 키 큰 소나무 두 그루가 방문객을 맞는다. 미끈한 소나무 저편으로 하늘은 쪽빛으로 펼쳐진다. 무섬에 방문객이 늘면서 아마 시에서 심은 나문가 보다.

차에서 내리니 햇볕이 따갑다 못해 아프다. 이 늦더위는 조금씩 달래가며 몸에 붙여야 한다. 나는 트렁크에서 보릿짚 모자를 꺼내 썼다. 사진기를 둘러메고 천천히 마을로 들어섰다. 강둑 위에 서서 양산을 받치고 섰던 아내가 갑자기 말한다. 외나무다리가 안 보이네…….

그렇다. 강둑 아래 백사장 너머에 강 건너를 잇는 외나무다리가 보이지 않는다. 나중에야 이유를 알았다. ‘외나무다리 축제’를 위하여 다리는 매년 10월에 설치하고 이듬해 5월에 철거한다. 여름철 홍수를 대비하기 위해서다. 아직 9월이니 거기 외나무다리가 없는 게 당연하다.

무섬의 외나무다리 길은 건설교통부가 선정한 ‘한국의 아름다운 길’ 100선에 든 내력을 자랑한다. 외나무다리 길은 사람이 늘 다니는 길은 아니지만, 한 시절의 애환을 담은 오래된 길이다. 이 다리는 길이가 150m, 높이는 강바닥에서 60cm, 폭은 30cm에 그치지만 한때 이 마을의 숨결과 역사가 어려 있는 것이다.

올해 무섬의 외나무다리 축제는 오는 10월 17일 토요일에 열린다. 축제는 마을 대항 씨름대회, 농악 한마당, 쟁기 지고 소 몰고 건너기, 갈비(솔가리)짐 지고 건너기, 말 타고 장가가기, 전통혼례, 장례 행렬 등의 행사가 베풀어진다고 한다.

강을 버리고 마을 고샅길로 꺾어 들었다. 제방과 나란히 선 초가들은 날아갈 듯한 기와집 사이에서 정겨울 법하다. 그러나 거기 쓴 부재들이 너무 새것인 데다 매끈하게 다듬은 표시가 두드러져 자연 그 정겨움은 반감될 수밖에 없다.

예년과 마찬가지로 마을은 온통 꽃 천지다. 긴 골목길 양쪽으로 한물간 백일홍이 시들어가고 있고, 방죽 주위와 고가 주변에는 코스모스 천지다. 흙담 길을 따라가며 메리골드라 불리는 만수국도 흐드러지게 피었다. 사진을 찍으면서 꽃들과 고가의 조화가 뜻밖에 부드럽고 편하다는 걸 새삼 확인한다.

지나치게 세련되게 복원된 탓인지 초가지붕에서 익어가는 박이 오히려 비현실적으로 느껴진다. 기왓장 얹은 흙담 너머 고혹적으로 핀 빨간 백일홍, 초가와 기와집을 배경으로 아련하게 하늘거리는 코스모스 앞에서 시간은 시나브로 멎어버리고 있는 듯했다.

돌담 위에서 익어가고 있는 호박, 어느 집 앞에 마치 플라스틱 용기처럼 우글쭈글한 열매를 매달고 있는 여주 앞에서 나는 마치 까마득한 60년대로 돌아온 느낌이었다. 여주(balsam pear)는 박과의 덩굴성 한해살이풀인데 우리는 어릴 적에 이를 ‘여자’라 불렀다. 어릴 적 산기슭에서나 만났던 이 열매를 이 오래된 마을에서 만나는 기분은 각별했다.

외나무다리 길을 걸어보지는 못했지만, 쪽빛 하늘과 뭉게구름, 고가의 담장 앞과 옆에 정겹게 피어난 코스모스, 볕 따가운 골목길 좌우에 늘어서듯 핀 백일홍을 만난 것만으로도 오늘 무섬 행(行)은 실팍하다. 시월에 다시 짬을 내어 찾아오마고 별로 자신 없는 약속을 하면서 우리는 마을을 떠나기로 했다.

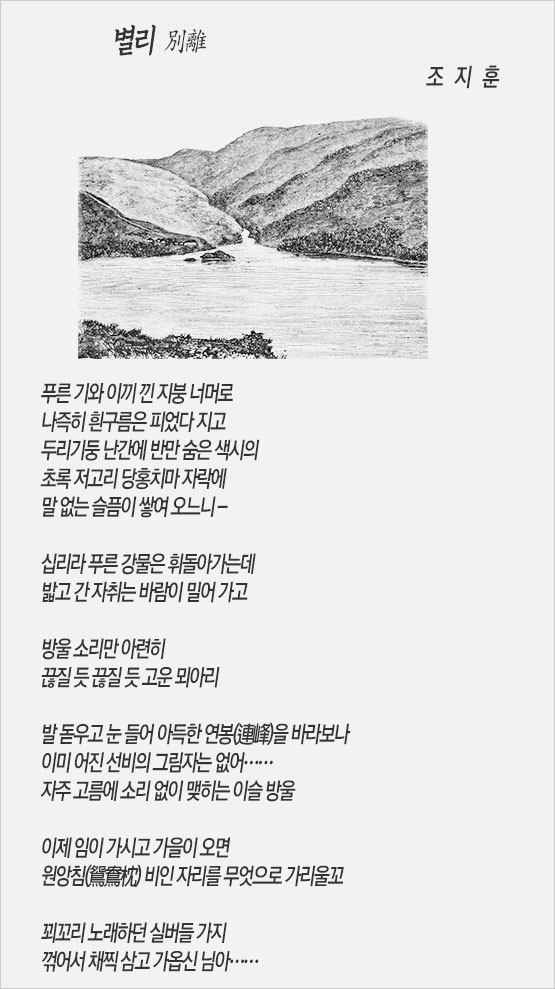

무섬으로 장가든 지훈이 시 ‘별리(別離)’에서 노래한 ‘두리기둥 난간에 반만 숨은 색시의 / 초록 저고리 당홍치마 자락에’ 쌓이는 ‘말 없는 슬픔’이란 무엇일까. 그것은 ‘외나무다리 이어가기’, 사라져 버린 옛 시간의 재현을 통하여 마을의 역사를 기억하고자 하는 사람들의 ‘고향 사랑’일지도 모르겠다.

2009. 9. 6. 낮달

'이 풍진 세상에 > 풍경' 카테고리의 다른 글

| 메밀꽃과 봉평, 그리고 이효석 (0) | 2019.09.06 |

|---|---|

| ‘김광석 길’에서 만난 가객 김광석 (0) | 2019.09.05 |

| ‘조율시리(棗栗枾梨)’의 으뜸 ‘대추’ 이야기 (0) | 2019.09.04 |

| 절집 안으로 들어온 숲, 직지사(直指寺) (0) | 2019.09.04 |

| 찔레, 그 슬픔과 추억의 하얀 꽃 (0) | 2019.08.26 |

댓글