[서평] 신영복의 <청구회 추억>

쇠귀 신영복 선생의 <청구회 추억>을 오열하며 읽은 것은 지난 1월 하순께다. 부음을 듣고 동료들과 선생을 추모하는 이야기를 나누다가 내가 그랬다. 선생이 쓴 책은 모두 갖고 있는데 왠지 <청구회 추억>이 빠졌다고. 다음날 후배 여교사가 집에 있던 책을 가져와 건네주었다.

나는 <청구회 추억>이 어떤 이야기인지 전혀 몰랐다. 단지 나는 치열하게 살아온 선생의 이력과 겹치는 무엇일 것이라고 짐작했을 뿐이다. 1960년대 말에 선생을 이 사회와 격리해 버린 이른바 통일혁명당 사건의 어떤 부분과 이어지는 이야기일 것이라고 말이다.

청년과 어린이들의 ‘교유’ 두 해

나는 ‘청구’를 ‘靑丘’로 이해한 다음, 그게 선생이 몸담았던 어떤 조직의 이름이라고 여겼다. 이런 추리는 선생이 재판을 받는 과정의 검찰과 군법회의에서도 비슷한 형식으로 이루어졌다. 그러나 내 짐작은 청구가 ‘靑丘’라는 것만 맞았다. 청구는 이야기 속 주인공인 소년들이 다닌 초등학교의 이름이었던 것이다.

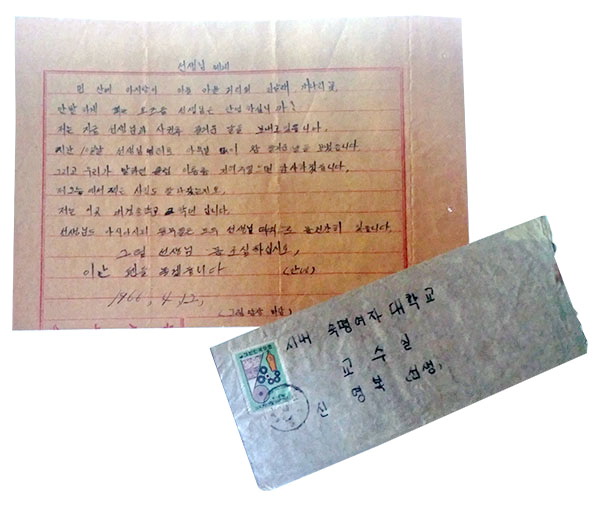

<청구회 추억>은 선생 특유의 담백한 문체로 그려진 여백이 넉넉한 한 폭의 스케치 같다. 1966년 이른 봄, 20대 중반의 대학 강사는 서오릉 소풍 길에서 열서너 살짜리 소년 여섯을 만난다. 안쓰러운 춘궁(春窮)이 엿보이는 이 꼬마들에게 다정하게 말을 건네면서 이들의 풋풋하고 아름다운 우정이 시작된다.

눈높이에 맞추어 아이들에게 다가간 청년에게 소년들은 부끄러워하면서 자신들의 마음을 열어준다. 소풍의 마치며 아이들은 청년에게 한 묶음의 진달래꽃을 건네고 떠나는 것이다. 청년은 꽃을 건네주던 소년의 작은 손, 일제히 머리 숙여 인사하는 그 작은 어깨 앞에서 자신이 어쩔 수 없이 ‘선생님’이 아닐 수 없었고, 선생으로서의 ‘진실’을 외면할 수 없었다고 고백한다.

문화동 산기슭에 산다는 소년들은 ‘국민학교’를 졸업했지만, 중학생이 된 친구가 하나뿐일 정도로 가난하다. 청년은 소년들의 모임에 ‘청구회’라는 이름을 붙여주고 아이들의 독서 토론과 동네 골목 청소, 겨울철 미끄러운 비탈길 고치기, 그리고 남산 약수터까지 마라톤 등의 활동을 지켜보면서 매월 한 차례씩 만남을 이어간다.

동무 사이라고도, 사제 관계라고도 할 수 없는 이들의 묘한 우정은 아이들을 바라보는 청년의 따뜻한 눈길과 청년에게 보내는 아이들의 경의와 자랑스러워함으로 벅차다. 장충체육관 앞에서 더러는 호떡집에서 이루어지곤 하던 만남은 청년이 구속되기 직전까지 이어졌다.

책을 읽으면서 나는 내내 입가에 떠오르는 미소를 깨물곤 했다. 무미건조할 수도 있는 이야긴데 그걸 나직하게 이야기하는 선생의, 담백하면서도 따뜻한 입담 때문이었을까. 사건이라 이름 붙일 만한 줄거리도 없는 짧은 이야기인데도 훈훈해지는 마음을 가누기 어려웠던 것은 내가 아이들과 청년의 모습에 자신을 투사하고 있었기 때문이었을 것이다.

냄비와 쌀과 단무지를 꾸려 소풍을 떠나는 가난한 산동네 아이들의 모습에서 나는 1960년대를 건너온 나와 우리 세대의 모습을 본 것이다. 우연히 만난 친절하고 다정한 대학 선생이 베풀어주는 사랑에 걸맞게 행동하려 애쓰는 아이들의 의연함, 선생의 선의를 자신들의 방식으로 갚으려 하는 순박한 태도가 눈물겨웠다.

오열로 떠올린 1960년대

청년이 육군병원에 입원해 있을 때 곧 퇴원하니 찾아오지 말라는 부탁에도 불구하고 아이들은 두 번이나 병원을 찾았다가 위병소에서 돌아서야 했다고 한다. 형 같은 선생님 문병을 오면서 아이들은 삶은 달걀을 사 왔다고 했다.

요즘이야 흔해 빠진 게 달걀이지만 때는 1960년대다. 가난해서 중학교 진학 대신 뒤늦게 야간중학에 들어가거나 자전거포에 취직하여야 했던 아이들이다. 아이들은 병원에 앓아누운 선생을 위해서 그 귀한 달걀을 쪄서 문병 길에 올랐지만, 그 극진한 문병은 위병에게 막혀 버린 것이다.

침대에 편안하게 누워서 책을 읽다가 내가 몸을 일으킨 것은 그쯤이었다. 그런데 전혀 예기치 않았던 오열이 격렬하게 터져 나온 것도 그때였다. 나는 바깥에 가족들이 있는 걸 아랑곳하지 않고 흐느끼고 흐느꼈다. 나는 조바심과 안타까움으로 넘었던 내 10대의 어느 순간을 기억했는지도 모르겠다.

그 눈물의 의미는 무엇이었을까. 예순이 넘은 어른이 책을 읽다가 퍼질러 앉아서 흐느끼고 눈물을 쏟게 한 것은 무엇이었을까. 소년들의 시절에서 40년도 더 지난 이 초로의 봄이 안타깝고 억울해서였을까. 돌아보되 결코 돌아갈 수 없는 시절이라는 자각이 뼈아파서였을까.

선생은 눈물을 흘리지도 섣부른 감상에 빠지지도 않고 조곤조곤 되뇐다. 스물일곱 청년은 구속되어 남한산성 육군교도소에 사형수로 있던 1969년에 ‘청구회 추억’을 썼다. 사형집행에 대한 비장한 상상 속에 비집고 나온 ‘개인적인 애환’ 가운데 어린이들과 약속이 있었다고 했다.

매월 마지막 토요일에 장충체육관 앞에서 기다리고 있을 그들의 모습에 마음이 아팠다. 나는 감옥의 벽에 기대어 그들과 만남을 처음부터 끝까지 떠올렸다.

그리고 마룻바닥에 엎드려 쓰기 시작했다. (……) 기록이라기보다는 회상이었다. 글을 적고 있는 동안만은 옥방의 침통한 어둠으로부터 진달래꽃처럼 화사한 서오릉으로 걸어 나오게 되는 구원의 시간이었다.

- ‘청구회 추억’의 추억(2008) 중에서

스물여덟의 사형수는 하루 두 장씩 지급되는 재생 종이로 된 휴지에 ‘청구회의 추억’을 기록하면서 어린이들과 함께 한 시간으로 얼마나 위로받았을까. 어린이들과 함께 한 시간의 갈피 속에서 자신의 맑고 풋풋한 젊음을 떠올릴 수 있었을까. 사형수는 <청구회 추억>의 마지막 대목에 그렇게 썼다.

언젠가 먼 훗날 나는 서오릉으로 봄철의 외로운 산책을 하고 싶다. 맑은 진달래 한 송이 가슴에 붙이고 천천히 걸어갔다가 천천히 걸어오고 싶다.

- <청구회 추억> 중에서

사회로 돌아와 선생은 타고난 온유한 인품으로, 20년 동안의 수형생활에서 벼른 성찰적 지성으로 청년 학생들을 가르쳤다. <감옥으로부터의 사색>을 비롯한 선생의 저작들에 빛나는 아포리즘은 웅숭깊은 성찰과 정진의 표지, 그 자체였다.

추억은 살아 있는 생명체, 새로운 만남으로

선생의 스물다섯은 우리네 천둥벌거숭이 같은 젊음과 그리 달랐던가. 이 글을 쓰기 위해 책을 다시 읽으면서 나는 새로 눈물을 쏟았다. 선생이 열서너 살 소년들을 기억하며 위로받았듯 나는 선생의 글 속에 녹아 있는 우리 세대의 소년 시대를 떠올리며 위로받는다. 선생의 지적대로 추억은 화석이 아니라 성장하는 생명체이기 때문일까.

생각하면 명멸하는 추억의 미로 속에서 영위되는 우리의 삶 역시 이윽고 또 하나의 추억으로 묻혀간다. 그러나 우리는 추억에 연연해하지 말아야 한다. 추억은 화석 같은 과거의 이야기가 아니라 부단히 성장하는 살아 있는 생명체이며, 언제나 새로운 만남으로 다가오기 때문이다.

- ‘청구회 추억’의 추억 중에서

지난 3월, 퇴직 이후엔 더는 책 살 일이 없으리라고 생각했던 나는 <청구회 추억>과 선생의 마지막 강의 <담론>을 샀다. 고인이 회상한 추억을 거듭 읽으면서 나는 우리가 잃어버린 1960년대를 골똘히 돌이켜보고 있다.

2016. 8. 10. 낮달

'이 풍진 세상에 > 행복한 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| ‘아름다운 우리 말글 맵시’, 위당 정인보를 생각한다 (0) | 2019.06.09 |

|---|---|

| 공감과 연대, ‘비봉산 화전놀이’로의 초대 (0) | 2019.05.23 |

| 허형식과 박정희, 극단으로 갈린 둘의 선택 (0) | 2019.05.12 |

| 죽음으로 유예한 이별- 앙드레 고르 『D에게 보낸 편지』 (2) | 2019.05.12 |

| 기억 속 구멍가게, 할 말을 잃게 하는 풍경 (0) | 2019.05.07 |

댓글