텃밭 걸음이 잦아졌다

요즘 텃밭 걸음이 잦다. 아내가 사흘돌이로 텃밭 타령을 해대고 나는 두말없이 그러자고 날을 받아서 집을 나선다. 주 1회도 쉽지 않던 지난해에 비기면 텃밭 걸음이 잦아진 것은 풀을 매야 해서, 물을 주어야 해서, 진딧물을 살펴봐야 해서 등의 이유 때문이다.

“꼴같잖은 농사지으면서 이런 말 하면 거시기하지만, 농작물이 임자 발걸음 소리 듣고 자란다잖우?”

“아무렴. 자주 들여다봐야 뭐가 돼도 되겠지.”

농사일을 제대로 해 본 적이 없는 나와는 달리 아내는 자라면서 밭일을 거든 경험이 있는지라, 아무래도 일하는 가락이 좀 다르다. 같이 일을 하다가도 가끔 아내에게 퉁을 맞곤 하는 까닭이다. 힘쓰는 일은 다 하는데도 불구하고 아내에게 내 일은 시뻐 보인다 싶으니 좀 서운한 마음이 들기도 한다.

지난 5월 중순께 진딧물 약을 쳤으나 밭 들머리의 고추 포기 잎 뒷면에는 진딧물이 아직도 가시지 않았다. 이건 또 뭐야? 우리 내외는 마주 보고 입맛을 다시고 약 한번 쳤다고 진딧물이 싹 없어질까, 차차 없어지겠지. 우정 중얼거리면서도 뭔가에 속은 듯해서 기분이 거시기하다.

“어떡하우?”

“기다려보고 안 되면 약 한 번 더 치든지…….”

그렇게 말하면서도 나는 속으로 어쩔 수 없다. 고추 농사를 진딧물과 나누어야 한다면 할 수 없다고 생각한다. 한두 포기에선 손가락만 하게 자란 고추가 말라비틀어지고 있으니, 어차피 이 농사가 온전히 우리 것이 되는 건 쉽지 않다. 아내도 말은 안 해도 그리 생각을 가누는 눈치였다.

기온이 올라가면서 텃밭에 가는 시간이 점점 일러졌다. 오전 일이 아예 새벽일이 된 것이다. 다섯 시쯤 일어나 부리나케 밭으로 쫓아가서 풀매기와 물주기를 대충 마치면 금방 8, 9시다. 이 역시 여름 일은 덥지 않을 때 제대로 해야 한다는 아내의 의견을 좇은 것이다.

일은 역시 ‘새벽일’이다

밭을 가꾸기 시작한 지 두 달쯤 지나면서 이제 우리 텃밭은 제법 밭 모양을 갖추었다. 고추도 슬슬 따먹을 만큼 달렸고, 뒤늦게 상추도 자라기 시작했다. 가지도 열매를 맺기 시작하고, 어설프게 지지대를 세워놓았는데도 팔뚝 길이만 한 오이도 달렸다.

어제 새벽에는 나흘 만에 들러 물을 주고, 직전에 맸는데도 다시 돋아나기 시작한 풀을 매었다. 아내는 상추를 뜯고 고추를 그릇에 수북하게 따고, 오이도 한 개 땄다. 나는 비닐 호스로 물을 대놓고, 담벼락 쪽에 빨갛게 익은 산딸기를 땄다. 워낙 많이 달리기도 했지만 그게 꽤 시간이 걸렸다.

산딸기, 장모님의 유산

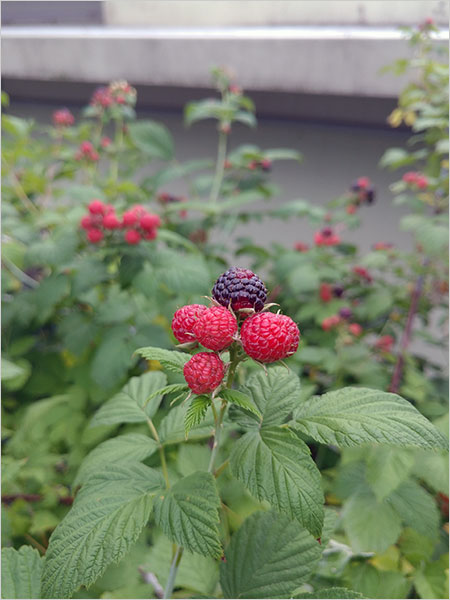

밭 가녘에 심어놓은 산딸기는 장모님께서 산딸기 농사를 지은 처제한테서 얻어온 것이었다. 지난 4월, 밭을 정리할 때, 아내는 베어내자고 했지만 나는 놔둬도 저 혼자 익어가는 걸 굳이 없앨 일이 있냐고 했다. 그래서 네 그루 가운데 남긴 두 그루가 마침내 빨갛게 익은 것이다.

“엄마는 이것도 자식들 따먹으라고 남겨주고 가셨네…….”

아내는 딸기를 따다 말고 물끄러미 담 너머 산을 바라보았다. 거기 어디 장모님께서 심어놓은 두릅나무가 있는데 우리는 아직 그것도 찾아볼 생각을 하지 않고 있다. 어버이는 원래 남기시는 게 많지만 정작 그걸 제대로 챙기는 자식은 없는 것이다.

산딸기는 눈에 좋고, 항산화 효과가 있으며 여성 호르몬과 남성 호르몬을 증가시켜 준다고 하지만, 일단 먹기에 썩 좋지는 않다. 씨가 씹히고, 그냥 먹기엔 단맛이 떨어지기도 한다. 처음으로 따서 집에 가져갔더니 딸애는 한 개 입에 넣어 보더니만 고개를 저었다.

그러나 나는 요구르트, 우유를 넣어 갈아 낸 즙이 괜찮았다. 힘을 증강해 준다고 해서 복분(覆盆), ‘동이를 엎는다’는 이름으로 불리기는 하지만 ‘복분자’와는 다르다. 산딸기는 익어도 빨간색이지만 복분자는 익어갈 때는 빨갛다가 완전히 익으면 까만색으로 바뀐다고 한다.

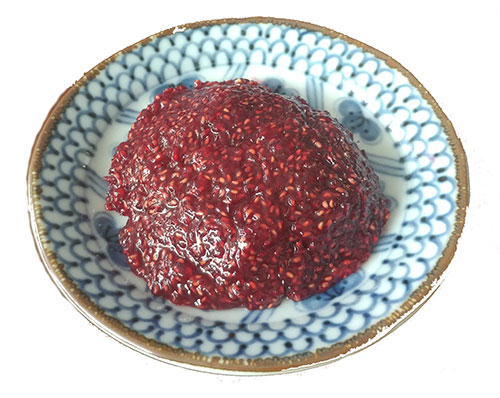

우리는 산딸기 한 광주리에다 고추도 수북이 따고, 오이도 한 개 따서 집으로 돌아왔다. 아내는 텃밭에서 거둔 것들이 대견해서 기분이 매우 좋다. 갈아서 즙을 한 잔씩 주더니, 딸애의 의견을 따라 이를 잼으로 만들고자 했다. 나는 인터넷을 뒤져 산딸기 잼 만드는 법을 일러주었다.

완성한 잼은 김치냉장고에 갈무리하고 접시에 남긴 것을 찍어 먹어 보았더니, 맛이 입에 감겼다. 여전히 씨가 씹히기는 하지만 그게 아주 싫지는 않다. 아내는 오늘 아침, 쪄서 무친 고추무름을 올렸고, 상추 어린잎은 따 온 오이를 썰어 넣어 나물로 무쳐냈다.

글쎄, 텃밭에서 따온 고추와 상추, 오이로 꾸민 식탁 앞에서 얼치기 농부들이 이리 감읍할진대, 농사일로 허리가 휘는 농부의 수고로움을 어찌 다 말할까. 농업 관련 정책이 대선 공약으로도 한참 순위가 밀리는 시대가 어쩐지 죄스럽기만 하다.

2017. 6. 7. 낮달

'이 풍진 세상에 > 텃밭일기' 카테고리의 다른 글

| [2021 텃밭 농사 ②] 거름 주고, 곁순 따주고…, 밭주인의 몫 (0) | 2021.06.30 |

|---|---|

| [2021 텃밭 농사 ①] 다시 또 텃밭 농사를 시작하다 (4) | 2021.06.25 |

| [2018 텃밭일기 1] 작물은 절로 자라는 줄 알았다 (0) | 2021.05.25 |

| 어떡하나…, 올 농사 (0) | 2021.05.23 |

| [2010 텃밭일기 ⑨] 거둠과 이삭(2) (0) | 2020.10.28 |

댓글