<바다 풍경>의 극작가 에드워드 올비(Edward Albee, 1928~2016. 9. 16.)

지난 16일(현지 시간), 미국 극작가 에드워드 올비(Edward Albee, 1928~2016)가 세상을 떠났다. 향년 88세. 에드워드 올비는 유진 오닐(1888~1953), 테네시 윌리엄스(1911~1983), 아서 밀러(1915~2005)를 잇는 현대 미국을 대표하는 극작가다.

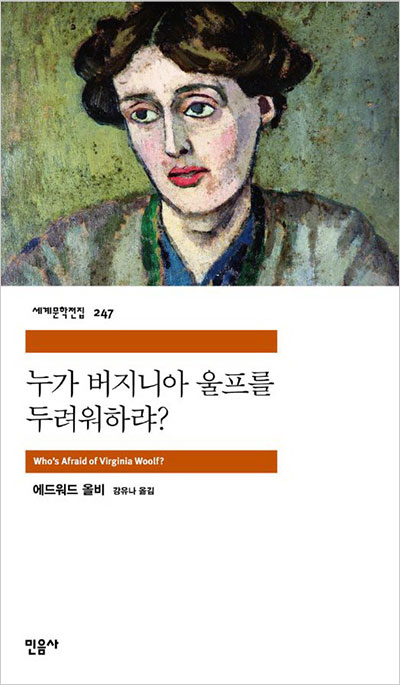

<누가 버지니아 울프를 두려워하랴>의 에드워드 올비

올비는 최초의 단막극 <동물원 이야기>가 독일(1959)과 오프브로드웨이(1960)에서 공연되어 성공을 거두면서 세상에 알려지기 시작한 이래, <미묘한 균형>(1967), <바다 풍경>(1975), <키 큰 세 여자>(1994) 등으로 퓰리처상을 세 차례나 수상했다.

그가 남긴 30여 편의 희곡은 오늘의 미국 사회와 미국인이 안고 있는 소외·좌절·고독·허무와 절망적 삶의 모습을 다루고 있다. 그는 신랄한 대사와 비상식적 언어유희를 통해 역설적으로 미국문화와 결혼, 육아, 종교, 상류층의 부조리를 드러냄으로써 미국적 이상의 허위를 폭로했다는 평가를 받는다.

현대 부부의 애정 문제를 파헤친 그의 첫 장막 희곡 <누가 버지니아 울프를 두려워하랴>는 올비의 명성을 확고부동하게 해 준 작품이다. 애증이 교차하는 교수 부부의 심리를 묘사하여 현대 미국의 중년 부부생활의 허위와 진실을 파헤치고 있는 이 작품은 평단으로부터 최고의 찬사를 받았다.

“에드워드 올비는 이 시대 연극계의 가장 중요한 작가 중 하나이다.”

— <뉴욕 포스트(New York Post)>

“<누가 버지니아 울프를 두려워하랴?>는 미국 연극계의 중요한 사건이다. 어떤 희곡도 그 위치를 넘보지 못한다.”

— <뉴욕 타임스(New York Times)>

“연극계에는 결국 산 것과 죽은 것, 두 가지밖에 없다. <누가 버지니아 울프를 두려워하랴?>는 충격적일 정도로 펄펄 살아 날뛰는 작품이다.”

— <타임(Time)>

1962년 브로드웨이에서 초연되었던 <누가 버지니아 울프를 두려워하랴?>는 토니상 작품상과 남녀 주연상을 받았다. 이 작품은 1966년에 엘리자베스 테일러와 리처드 버턴 주연의 영화로 만들어져 엘리자베스 테일러에게 아카데미 여우주연상을 안기기도 했다.

<바다 풍경(Seascape)>, 내가 난생처음 만난 연극

연극에 대해선 아는 게 거의 없지만 에드워드 올비는 내 젊은 날의 기억에 감동적으로 각인된 이름이다. 스무 살 무렵, 우연히 나는 그의 1975년도 퓰리처상 수상작인 <바다 풍경(Seascape)>을 배우 추송웅(1941~1985)의 연기로 만났기 때문이다.

<바다 풍경>을 만난 게 고등학교를 졸업하던 해인 1975년이라고 생각하고 있었지만, 이 작품이 우리나라에서 초연된 것은 1976년 12월이었다. 그러면 내가 당시 애인이었던 아내와 함께 대구 시민회관 소극장에서 이 연극을 관람한 것은 1977년이었을지도 모르겠다.

150석 정도의 소극장 맨 앞자리에서 나는 아내와 함께 이 연극을 관람했는데 아예 반쯤 혼이 쑥 빠졌다. 해변에 앉아 자기들의 지나온 삶과 문명 생활을 회의하는 노부부 이야기는 배우 추송웅과 차혜영(내 기억 속에 이 배우의 이름은 ‘한혜영’이었다.)의 놀라운 연기를 통해 관객들을 압도해 버렸다.

무엇보다도 막이 내리고 관객에게 무대 인사를 하는 여배우 차혜영의 눈에 그득 고인 눈물을 목격하면서 나는 처음으로 연극의 힘과 아름다움을 깨달았던 것 같다. <바다 풍경>은 내가 스무 살이 넘어서 난생처음 만났던 정극(正劇)이었다.

지루할 틈을 주지 않고 속도감 있게 전개되던 <바다 풍경>의 내용은 거의 기억에 없다. 극 중에 나타난 ‘도마뱀 부부’만이 어렴풋하게 떠오를 뿐이다. 인터넷 검색을 통해 이 작품이 ‘부부간 사랑의 부재, 의사소통의 단절, 그로 인한 인간의 근원적 고독’을 다루었다는 걸 새삼 확인하며 이를 소급해 상상해 볼 뿐이다.

<바다 풍경>의 감동은 꽤 오래갔다. 이후, 나는 대구 순회 공연차 내려온 서울 극단의 연극, <아일랜드>와 <우리 집 식구는 아무도 못 말려>, <세일즈맨의 죽음> 따위를 놓치지 않고 관람했다. 그리고 20대의 마지막 해에 나는 시골 여학교에 임용되면서 대구를 떠났고 저절로 연극과도 멀어졌다.

언젠가 나는 박정자가 출연하는 연극을 보고 싶다고 썼는데 그 희망은 지금도 여전히 지니고 있다. 에드워드 올비 추모 공연으로 혹시 <누가 버지니아 울프를 두려워하랴?>나 <바다 풍경>이 무대에 오른다면 나는 무리를 해서라도 기꺼이 상경할 용의가 있다.

극작가 에드워드 올비의 명복을 빈다. 그가 자신의 작품을 통해 이야기하고자 했던 모든 삶의 메시지에도 각별한 경의를 표한다.

검색해 보니 우리 동네 도서관에 그의 희곡집 <누가 버지니아 울프를 두려워하랴?>(민음사)가 있다. 돌아오는 월요일에는 그 책이나 빌려서 읽어볼까 어쩔까 싶다.

2016. 9. 17. 낮달

'이 풍진 세상에 > 부음, 궂긴 소식들' 카테고리의 다른 글

| 소설가 최인호를 보내며 (0) | 2020.09.25 |

|---|---|

| ‘분단문학’의 거목, 작가 이호철 떠나다 (2) | 2020.09.18 |

| ‘조국’의 시조 시인 정완영 선생 돌아가다 (0) | 2020.08.28 |

| 두 부음에 부쳐- 목순옥과 이윤기 (0) | 2020.08.27 |

| <닥터 지바고>의 오마 샤리프, 떠나다 (0) | 2020.07.10 |

댓글

낮달2018님의

글이 좋았다면 응원을 보내주세요!

이 글이 도움이 됐다면, 응원 댓글을 써보세요. 블로거에게 지급되는 응원금은 새로운 창작의 큰 힘이 됩니다.

응원 댓글은 만 14세 이상 카카오계정 이용자라면 누구나 편하게 작성, 결제할 수 있습니다.

글 본문, 댓글 목록 등을 통해 응원한 팬과 응원 댓글, 응원금을 강조해 보여줍니다.

응원금은 앱에서는 인앱결제, 웹에서는 카카오페이 및 신용카드로 결제할 수 있습니다.