악플을 다는 이들의 무례에 어떻게 대처할까

여러 해 동안 블로그를 꾸려오다 보니 가끔 뜻밖의 손님이 찾아오는 경우가 있다. 나와는 일면식도 없으면서 내 글에다 자신만의 독특한 ‘의견’을 댓글로 남기는 이 말이다. 이들이 모두 다 이른바 ‘악플’이라 불리는 댓글을 남기는 이들은 물론 아니다.

내 블로그는 생면부지의 누리꾼들이 두서없이 댓글을 남길 만큼 흥미로운 곳이 결코 아니다. 올라오는 글들도 그리 대중적이지 않은 데다가 대중들이 민감하게 반응할 만한 주제를 다루는 일도 거의 없기 때문이다. 어떤 주제를 바라보는 내 눈길이 뜨뜻미지근한 것도 원인의 하나일 것이다.

그래도 가물에 콩 나듯 이런저런 소회를 피력하고 가는 누리꾼들이 있다. 점잖게 예를 차려 자기 의견을 펴고 가는 이들은 전혀 문제가 되지 않는다. 이들은 기본적으로 상대를 존중하는 태도로 자신의 의견을 조심스럽게 밝히는 이들이다. 따라서 그의 의견에 대한 동의 여부와 무관하게 그의 의견을 정중하게 받아들이면 되기 때문이다.

문제는 좀 ‘넘치는’ 이들이다. 다짜고짜 반말지거리에다 ‘놈’ 자를 놓거나 욕설을 입에 달고 있는 이들을 이성적으로 대접하는 건 쉬운 일이 아니다. 이들은 결코 답을 요구하지 않는 사람들이다. 이들은 오직 자신의 필요에 따라 배설하듯 욕설과 무례한 언사를 퍼붓고 떠날 뿐이기 때문이다.

한때 이성적이고 예의 바르게 이들을 응대한 적도 있었다. 그러나 그게 도로에 지나지 않는다는 걸 깨달으면서 이내 이들의 쓰레기 같은 흔적은 깨끗이 지워버리는 게 최선이라고 믿게 되었다. 앞서 말했듯 이들은 배설하듯 뱉고 갈 뿐, 내게서 답을 구하는 이들이 아닌 까닭이다.

블로그의 연륜에 따라 내공(?)이 쌓이면서 요즘은 좀 무신경해졌다. 비슷한 흔적이 남아 있어도 내버려 두는 경우도 적지 않다. 요즘 아이들 말투를 빌리면 ‘개무시’다. 그러나 ‘무시’라는 것도 상대가 나의 반응을 알 때 가능한 일이다. 그러므로 내 ‘개무시’는 그들의 털끝 하나도 건드리지 못하는 행위에 불과하다.

최근에 내 블로그에 달린 몇 건의 댓글을 나는 내버려 두었다. 첫 번째 유형은 ‘무차별 공격형’이다. 통상 ‘좌빨’에 대한 생래적 거부 반응이 있는 이로 짐작되는 자다. 그는 ‘김동인의 친일’을 다룬 내 글에 단 댓글에서 ‘종북 좌빨 개마이’와, ‘한심스러운 인간’을 부르대다가 돌연 돌아가신 우리 어머니까지 욕보인다.

워낙 요즘엔 상식을 뛰어넘는 이들이 넘치긴 한다. 그러나 친일 작가에 대한 비판에 거품을 무는 이 사람의 머릿속에는 뭐가 들었는지 궁금해지지 않을 수 없다. 단언하건대 그는 친일파와 무관한 사람이다. 그런데도 그는 왜 내 비판을 자신에 대한 공격으로 여기고 쌍지팡이를 들고 나서는 걸까.

잘못 쓰인 ‘갈음하다’를 다룬 내 글에 붙은 다음 댓글도 위와 비슷한 유형이다. 글쎄, 어떤 공공기관(이 기관의 실명은 일부러 감추었다)의 연하장에서 ‘갈음하다’를 ‘가름하다’로 잘못 쓴 것을 지적한 내 글이 왜 그의 비위를 상하게 한 것일까. 졸지에 나는 ‘남의 실수 하나 그냥 못 넘어가는 치졸한 인간’이 되었다.

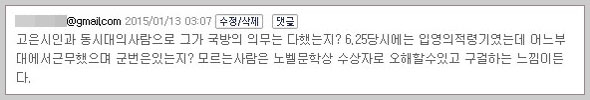

위의 예와는 다소 차이가 있긴 하지만, 역시 그 진의가 별로 이해되지 않는 댓글은 ‘고은 선생과 노벨상’을 다룬 글에 붙은 것이다. 자신의 전자우편 주소를 이름 대신 쓰고 있으니 단순한 익명을 쓴 위의 예와는 ‘질이 다르다’라고 할 수 있다.

그러나 고은과 노벨상 이야기에 왜 그는 느닷없이 ‘국방의 의무’가 왜 궁금한지 나는 정말 궁금하다. 그의 말대로 고은은 1933년생이니 한국전쟁이 끝날 때쯤에 스무 살이었겠다. 나는 물론 고은이 병역을 마쳤는지는 물론이고 마치지 않았다면 왜 그랬는지도 전혀 알지 못한다. 그가 내게 고은의 병역사항을 물은 이유는 ‘병역 의무도 다하지 못한 사람에게 노벨상이 가당키나 하나?’라는 것일까. 노벨상과 군번은 어떤 상관관계가 있는 것일까.

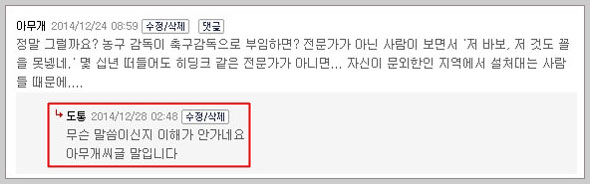

아무리 머리를 갸웃해 봐도 그 본뜻이 썩 드러나지 않는 댓글도 적지 않다. ‘경기도 교육청의 교장 수업’ 이야기를 다룬 내 글에 붙은 ‘아무개’의 글과 ‘부분적 언론자유국’으로 떨어진 우리나라 언론 상황을 다룬 글에 붙은 ‘더러운 민낯’의 댓글이 그것이다.

아무개의 글은 나뿐 아니라 다른 누리꾼들의 눈에도 요령부득하였던 모양이다. 내버려 두었더니 어떤 누리꾼이 그 밑에다 ‘무슨 뜻인지 모르겠다’라고 하는 답글을 붙임으로써 나를 대변해 주었다. ‘더러운 민낯’의 글은 ‘북한’에다가 ‘닭그네’에다가 ‘아베 신조’까지 섞어 놓으니 대체 무엇이 어떻다는 말인지 종잡을 수 없다. 이런 글에는 그 속뜻을 헤아릴 수 없으니 답을 다는 것조차 불가능하다.

위의 예와는 다소 차이가 있긴 하다. 그러나 안타깝기로는 매일반인 경우가 얼마 전에 있었다. 내 문장이 현학적이거나 전문 용어가 섞인 것도 아닌데 어떤 사람은 그 뜻을 오독(誤讀)하기도 하는 모양이다. 어쩌면 그건 오독이 아니라 ‘독해력’의 문제인지도 모른다.

<오마이뉴스>에 송고한 내 여행기(<미스터 초밥왕>의 고향, 스시가 전부는 아니더라)를 읽은 한 독자가 내게 보낸 쪽지 이야기다. 그는 내 기사에 쓰인 문장과 표현의 잘못을 지적해 주었는데, 그 가운데 다음과 같은 힐난도 섞여 있었다.

“정신을 맑게 해 주는 대신 뼛속 깊이 스며드는 추위는 오타루에서는 덤이라고 여겨야 마땅하다.”-- 본인 생각에 불과한 것을 ‘마땅하다’니요? 왜 본인의 개인적인 생각을 독자에게 강요하나요?”

본인은 내게 따끔하게 잘못을 꾸짖는다고 생각했겠지만 나는 좀 어안이 벙벙했다. 예의 문장이 독자들에게 ‘내 생각을 강요한 것’인가? 여행기는 글쓴이의 주관적 정서가 배어 있는 글이다. 나는 오타루 여행에서 느낀 기쁨을 표현하기 위해서 그 ‘추위’도 긍정적으로 묘사했을 뿐이다. 그런데 그게 왜 독자에게 개인적인 생각을 강요한 것이 되는가 말이다.

우리는 글을 읽으면서 글쓴이의 의견을 받아들이기도 하고 내치기도 한다. 그것은 독자에게 강요되는 것이 아니라 독자의 선택과 수용에 맡겨지는 것일 뿐이다. 작가 이상의 수필 ‘권태’를 읽으면서 작가에게 ‘당신의 주관적 정서를 강요하지 말라’고 부르짖는 독자는 없는 거 아닌가 말이다.

그는 따끔한 지적에 감사하다는 답신을 기대했을지 모르지만 나는 쓴웃음을 짓고 말았다. 선의를 받아들이기에는 그는 무례했기 때문이다. 그는 내 잘못을 보느라 문장을 한 번 더 음미할 여유를 잃었던 걸까. 설사 그가 내 문장에서 그 같은 의도를 읽었다 하더라도 조심스럽게 ‘그렇게 해석할 여지는 없는지’를 물어야 했지 않았을까.

블로그는 개인의 주관적 의견과 상상력이 꾸리는 사적 공간이다. 그는 취향에서부터 세계관에 이르기까지 자신의 고유한 정서와 의견으로 뼈대를 세우고 지붕을 올린다. 그는 자기 생각을 개진할 뿐 그걸 이웃에게 강요하지 않는다. 마찬가지로 이웃들은 그것을 그의 고유한 세계로 존중해 준다. 거기 동의하지 못할 때, 사람들은 자기 의견을 밝히면 그뿐이기 때문이다.

상대를 존중할 수 없을 만큼 다른 의견이라면 차라리 댓글 쓰기를 포기하는 게 낫다. 세상에 나와 생각이 완전히 다른 사람은 얼마든지 있을 수 있고, 그들의 의견이 세상을 바꿔 내는 것은 아니기 때문이다. 어떤가. 다소 마뜩잖더라도 그의 ‘다름’을 인정해 주는 게 훨씬 정신건강에 이롭지 않을까.

비록 웹에서의 스쳐 가는 만남이지만, 거기 내 흔적을 남길 때 잊지 말아야 할 것은 상대방에 대한 존중이다. 그것은 상대방의 의견에 대한 나의 동의와는 무관하게 이루어져야 하는 원칙이다. 상대에 대한 진지하고 정중한 응대는 우리가 마땅히 견지해야 할 ‘인간에 대한 예의’이기 때문이다.

2015. 1. 19. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| ‘신공항 유치 반대’ 그는 ‘참 의성 군민’이 될 수 있을까 (0) | 2020.02.15 |

|---|---|

| 교사의 주례사 - 서로에게 ‘올바른 상대’ 되기 (0) | 2020.02.15 |

| 서둘러 오는 봄을 기다리며 (0) | 2020.02.05 |

| 전화, 함께 나누던 ‘위로와 연대’ (0) | 2020.01.28 |

| “그래도 군대는 가야 한다”고 하는 ‘숙맥’ 조카 (0) | 2020.01.28 |

댓글