일상의 삶에서 이루어지는 성찰, 그 담백한 기록

아이들에게 <문학>을 가르쳐 온 지 서른 해를 넘겼는데도 여전히 문학은 쉽지 않다. 때로 그것은 낯설기조차 하다. 아이들 앞에선 우리 시와 소설을 죄다 섭렵한 척하지만 나날이 배우고 익혀야 한다는 점에서 교사도 아이들과 다르지 않다.

단지 교사는 아이들보다 경험의 폭이 크고 깊으며, 그것을 어떻게 이해하고 느껴야 하는지를 알고 있을 뿐이다. 교과서에 실리는 시편도 그렇지만, 부교재나 모의고사 따위에 나오는 시들 가운데서는 뜻밖에 낯선 시들도 나날이 목록을 더해 간다.

그 시편들을 낱낱이 뜯고 찢어내어 아이들에게 펼쳐 보이는 게 교사들의 주된 임무(?)다. 가슴으로 느끼고 담으라고 하는 대신 우리는 낱낱의 시어에 담긴 비유와 이미지를 기계적으로 설명해 주는 데 그친다. 그나마 그런 과정을 통해서 자신도 낯선 시편에 대한 이해의 실마리를 얻는 것은 가외의 소득이긴 하다.

아이들 방과후수업 교재에서 김광규의 시 ‘나뭇잎 하나’를 읽는다. 그의 시는 늘 그렇듯 일상의 삶에서 자연스레 이루어지는 성찰이고 그 담백한 기록이다. 돋아났다가 지는 나뭇잎 하나에 시인은 삶과 존재의 생성과 소멸을 읽어내고 있다.

‘연록색으로 부풀어’ 오른 ‘신록’이 우거진 산이, ‘단풍으로 물들고 나뭇잎들 / 무더기로 바람에 떨어지던 때’에도 시인은 무심히 그것을 스쳐 지난다. 그리고 ‘눈발이 드문드문 흩날리던 날’에 ‘문득 혼자서’ 떨어진 ‘나뭇잎 하나’를 바라보면서 시인은 비로소 깨닫는 것이다.

나뭇잎들은 ‘저마다 한 개씩 돋아나 / 여럿이 모여서 한여름 살고 / 마침내 저마다 한 개씩 떨어’진다는 것을. 그리고 그것들은 ‘사라지는 것을 보여주면서’ ‘문득 혼자서 떨어’지는 것이다. 나뭇잎의 한살이에 투영된 인간, 그 존재의 모습을 통해서 시인은 ‘생성과 소멸에 이르는 인간의 삶’을 유추하고 있다.

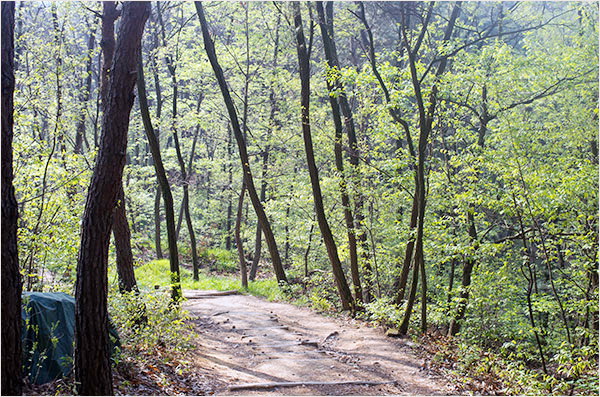

마침맞게 숲길에 우거진 신록을 바라보며 행복해하는 때다. 꽃이 이르게 피더니만 올핸 신록도 더 빨리 그리고 더 짙은 빛깔과 향기로 다가온 듯하다. 숲길 주변에 연둣빛으로 피어나던 신록은 나날이 짙어지고 있다.

겨울 숲길의 우울한 잿빛이 조금씩 옅어지면서 눈록(嫩綠, 새로 돋아나는 어린잎의 빛깔과 같이 연한 녹색.)빛으로 바뀌어 가는 시기의 변화만큼 신비로운 게 또 어디 있을까. 그것은 장차 다가올 무성한 신록의 계절을 예고하면서 겨울을 이겨내는 봄의 찬미처럼 느껴진다.

여름 지나 가을이 오면, 무성했던 나뭇잎들은 하나둘 떨어질 것이다. 그 조락(凋落)과 함께 계절은 겨울로 치닫는다. 사람들은 단지 거기서 ‘계절의 순환’만을 보고 말지만, 시인은 ‘존재의 소멸’을 떠올린다. 나뭇잎들이 보여준 ‘사라지는 것’을 시인은 읽어내고 있었다.

5월이다. 노동절로 시작하는 5월은 어린이날, 어버이날, 5·18 광주민중항쟁 기념일과 석탄일로 이어진다. 아이와 어른, 민주주의와 자유, 석가세존의 탄생을 기리는 날들에 담긴 것도 존재의 의미, 그 지엄한 가치다. ‘나뭇잎 하나’를 읽으며 무심히, 보내놓고 맞닥뜨려야 할 시간을 생각해 본다.

2015. 5. 3. 낮달

'이 풍진 세상에 > 함께 읽기' 카테고리의 다른 글

| 신경림 ‘장미에게’ (0) | 2021.06.29 |

|---|---|

| 너무 많다! ‘대통령의 업적’ (0) | 2021.06.22 |

| ‘봄’은 ‘밥’이고 ‘민주주의’다 (2) | 2021.02.21 |

| 최호철 “강이 죽었단다” (0) | 2021.02.09 |

| 백무산 시 ‘장작불’을 읽으며 (0) | 2020.12.19 |

댓글

낮달2018님의

글이 좋았다면 응원을 보내주세요!

이 글이 도움이 됐다면, 응원 댓글을 써보세요. 블로거에게 지급되는 응원금은 새로운 창작의 큰 힘이 됩니다.

응원 댓글은 만 14세 이상 카카오계정 이용자라면 누구나 편하게 작성, 결제할 수 있습니다.

글 본문, 댓글 목록 등을 통해 응원한 팬과 응원 댓글, 응원금을 강조해 보여줍니다.

응원금은 앱에서는 인앱결제, 웹에서는 카카오페이 및 신용카드로 결제할 수 있습니다.