베이비붐 세대와 연금 이야기

부쩍 ‘베이비 부머(baby boomer)’ 관련 기사가 많다. 어제는 <한겨레>에서 ‘빚 8000만원…절반은 연금도 없어’라는 제목으로 ‘노후 막막한 베이비 부머들’이라는 기사를 읽었다. 국민연금연구원에서 개인 자산을 분석한 결과로 베이비붐 세대들은 부채는 많지만, 노후 준비 상태는 크게 미흡하다는 게 주 내용이다.

<한국일보>에서는 “은행도 구조조정 삭풍… 베이비 부머 ‘빙하기’”라는 기사를 올렸다. 점포 통폐합과 인력 재배치 등 고강도 경영효율화가 이루어지면서 그 여파가 베이비 부머에게 미쳤다는 것이다. 임금피크제 대상인 1959년생에 대한 희망퇴직 신청을 받고 있다는데 이후 3, 4년간 퇴직 러시가 불가피할 것이라는 기사다.

베이비 부머, 연금, 노후

베이비붐이란 특정 시기에 출생자가 폭증한 상황을 이르는데 우리나라에서는 한국전쟁 뒤인 1955년부터 1963년 사이에 인구가 급증했다. 이 때 태어난 사람들이 바로 베이비붐 세대, 즉 베이비 부머로 이들은 전체 인구의 14.5%인 714만 명에 이른다.

1956년에 태어난 우리 동무들은 초등학교 선후배 가운데서 58년생 다음으로 숫자가 많았다. 2년 후배들이 이른바 ‘58 개띠’라 불리면서 늘 화제가 되는 것은 이들이 베이비 부머 가운데서 특별히 숫자가 많아서가 아닌가 싶다.

주변 사람들로부터 노후 준비를 어떻게 하고 있느냐는 질문을 받을 때가 더러 있다. 기본 경제력을 갖추고 있거나 맞벌이로 여유가 있는 이들은 연금저축이나 보험 등에 가입하는 등 노후 대책을 강구하기도 하는 모양이다. 그러나 외벌이로 살아온 내게 그런 여유가 있을 턱이 없으니, 내 노후 대책은 전적으로 퇴직하고 받게 될 연금이 다다.

한때는 자식들의 도움을 받을 수 있지 않겠냐. 길러주고 공부시켜 주었으니 아니할 말로 ‘부양의 의무’를 요구할 수도 있지 않겠냐고 부르대기도 했다. 그러나 현실은 그리 녹록지 않다. 자식들이 부모에게 생활비를 보낼 수 있을 만큼의 여유가 있으면 다행이다. 그러나 저희 사는 것도 힘겨운 자식들에게는 손을 벌리는 게 아니라 보태주기가 더 쉬운 게 부모 마음이다.

기특하게도 저희가 알아서 챙겨주면 고마울 일이지만 그렇지 않을 땐, 씨도 안 먹힐 ‘의무’를 내세우는 일은 상상하기 어렵다. 자식들의 ‘치사랑’보다 어버이들의 ‘내리사랑’이 더 강하고 본능적인 것, 자식들에게 ‘부담’이 되기 싫다며 스스로 목숨을 거두는 이 시대의 어버이들을 생각해 보라…….

30년 넘게 아이들을 가르치면서 부어온 기여금이 퇴직하면 내게 연금으로 돌아온다. 요즘 공무원 연금이 세금으로 퍼주는 것이라며 말이 많지만 정작 내가 탈 연금의 액수는 많지 않다. 나는 내 ‘교직 경력’에 산입하는 시간이지만, 연금 공단에서는 칼같이 빼는, 해직 기간 5년 덕분이다. 당연히 호봉도, 경력도, 연금도 비슷한 경력의 다른 동료들과 비기면 축이 꽤 난다.

그러나 어쨌든 그게 내가 정년까지 가지 않고 학교를 떠나겠다는 만용의 근거다. 정년까지 가면 액수는 다소 많아지겠지만 적게 받아 적게 쓰면서 살면 된다고 믿기 때문에 나는 여전히 중도 작파를 꿈꾸고 있는 중이다. 팔자에 없는 송사에 걸려 아직도 그걸 실행에 옮기지 못하고 있지만.

따로 노후를 준비하지 못하는 베이비 부머들 얘기를 읽으면서 나는 내가 연금수령자가 된다는 사실에 적이 안심한다. 내 그것은 비록 한 군데가 뚫려 온전치 못한 것이긴 하지만 말이다. 아이들에게도 나는 농을 섞어 그렇게 이야기하곤 한다.

“박봉으로 너희들 키우면서 한 번도 넉넉하게 해 주지 못했다. 그러나 퇴직해서 너희들에게 생활비 달라고 손 안 벌리는 것만으로도 큰 복인 줄이나 알아라. 글쎄, 둘 다 중병이 들어 굴신도 못 하게 되면 너희에게 도움을 청할지는 모르겠다만…….”

아직 혼인 전이라 저희 몫의 삶에 대한 실감이 없긴 하지만, 이성적으로 생각하면 내 말이 하나도 틀리지 않은 것인지라 아이들은 머리를 끄덕이곤 한다. 물려줄 재산은 한 푼도 없는 대신 빚이나 부양 의무까지 상속하지 않는 것에 만족하지 않으면 어쩔 것인가.

나는 박봉 타령을 하며 살아왔지만 정작 연금과는 무관한 삶을 살아온 이들에게 우리가 받게 될 연금은 또 다르게 다가가는 모양이다. 지난봄 친구의 딸 혼인 잔치에서 만난 옛 동무와 이런저런 얘기를 하다가 퇴직 이야기가 나왔다. 친구는 왜 정년까지 가지 않느냐고 의아해하면서도 내게 부러움 섞인 말을 툭 던졌다.

“자넨 그래도 연금을 타지 않는가? 우리는 국민연금 부은 것 몇십만 원이 고작이야. 언제까지 이 일을 할지는 모르겠지만, 일 털고 나오면 사실은 답답해지는 거지, 뭐…….”

초등학교를 겨우 나온 친구가 자라면서 겪은 가난을 나는 얼추 짐작하고 있다. 그는 철든 이후부터 여러 가지 일을 하면서 악착같이 살아왔다. 그는 지금 인근 대도시에서 시내버스를 몰고 있다. 미혼인 딸 하나를 두고 있어 그 애만 여의고 나면 내외가 함께 늙어갈 일만 남았지만 실제로 그에게는 노후가 그리 만만치 않은 것이다.

연금생활자가 된 지 벌써 3년째, 내 친구는 시골로 들어가 밭농사를 짓고 있다. 그는 현직 때와 달리 씀씀이를 줄이고 주어진 연금에 맞추어 산다고 했다. 경조비 지출도 평균 비용을 낮추고 도서 구입비 등 문화생활비도 줄이는 형식으로. 퇴직하게 되면 나 역시 그의 소비 생활을 따르게 될 것이다.

퇴직 이후의 삶을 상상해 보는 것은 별로 어렵지 않다. 안동에 살 때 철도 공사에서 퇴직한 이웃이 있었다. 아주 건강하고 성실한 가장이었는데 퇴직하면서 할 일이 없는 그는 잔소리가 부쩍 늘었다고 했다. 원래 가정적인 사람이긴 하지만 ‘좁쌀영감’까지는 아니었다.

그런데 냉장고를 열어보고, 집안 곳곳에 돌아보면서 잔소리가 아주 늘어졌다고 했다. 부인의 푸념을 전해 들은 아내가 내게 오금을 박았다.

“당신도 저러려면 아예 퇴직은 꿈도 꾸지 마시우.”

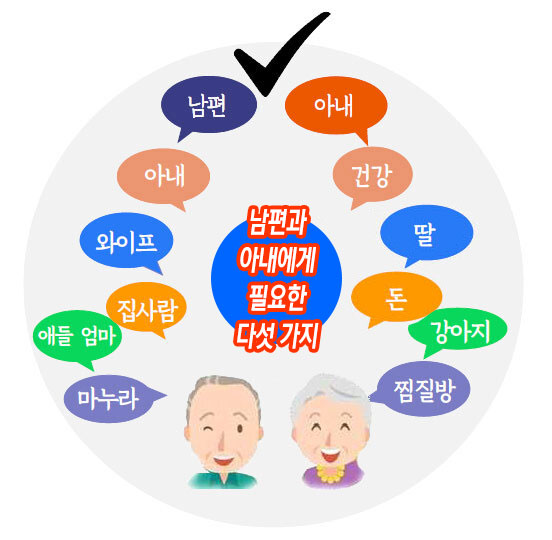

요즘 항간에 떠도는 ‘남편의 식습관’이라는 유머는 바로 그런 상황에 부닥친 남편 이야기다. 이 유머의 전편에 해당하는 걸로 ‘남편과 아내에게 필요한 것 5가지’라는 유머가 있다. 아내에게 필요한 것은 돈, 건강, 딸, 강아지, 찜질방이지만 남편에게는 ‘아내, 와이프, 애들 엄마, 집사람, 마누라’ 등 부르는 이름이 다를 뿐 아내 하나뿐이라는 얘기 말이다.

지금도 방학이나 휴무일에 집에 빈둥거리는 남편을 거추장스럽게(?) 여기는 분위기가 있다. 그런데 일하러 나가는 대신 집에서 끼니만 챙기는 남편이 얼마나 성가실까. 이 유머는 남편이 집에서 몇 끼를 먹느냐를 기준으로 남편을 아주 모질게 평가하고 있다.

일단 집에서 한 끼도 안 먹는 남편은 ‘사랑스러운 영식 씨’다. 한 끼를 먹는 남편은 ‘귀여운 일식 씨’, 두 끼 먹는 남편은 ‘사랑해 줄 두식 씨’다. 그나마 남편에 대한 애정을 보여주는 건 여기까지다. 집에서 세끼를 먹는 남편은 ‘삼시 쉐끼’다. ‘세 끼’를 욕설의 형식으로 비튼 것이다.

'사랑스러운 영(0)식씨와 ‘종간나 쉐끼’ 사이

그러나 세 끼는 약과다. 세 끼를 먹고 간식도 먹는 남편도 있다. 이들은 ‘간나 쉐끼’가 된다. 거기다 한 술 더 떠 세 끼에, 간식에다 야식까지 먹는 남편은 ‘종간나 쉐끼’가 되는 것이다. 이쯤 되면 집에서 빈둥거리면서 자신을 성가시게 하는 남편에 대한 공연한 적의가 묻어나는 것이다.

글쎄, 학교를 떠나게 되면 나는 몇 끼나 집에서 먹게 될까. 나이가 차서 퇴직한 남편에 대한 응대로는 좀 과한 것처럼 느껴지는 것은 그게 내 얘기가 될 수 있다는 동질감 때문일까. 하긴 아내로부터 ‘황혼 이혼’의 대상이 되지 않는 것만으로도 감지덕지해야 할지도 모른다.

집에서 빈둥대는 남자를 원하지 않는 건 아내만이 아니다. 그 중엔 며느리도 있다. 전에 살던 아파트에는 대낮에는 종일 아파트 주변의 양지를 서성이는 노인이 계셨다. 아내의 전언에 따르면 노인은 며느리가 집에 있는 걸 꺼려서 낮에는 집을 나와서 생활한다는 것이다.

서울처럼 노인들이 모이는 탑골공원 같은 공간도 없는 지방이다. 노인들은 탑골공원을 ‘가족들 눈치도 보이고 할 일도 없는데 동년배들을 만나 대화를 나누고 식사도 할 수 있는 공간’으로 이해한다고 했다. 나는 어쩌다 양지쪽에 쓸쓸히 앉아 있는 노인을 만날 때마다 가슴이 먹먹해지곤 했다.

특별한 상황이 생기지 않는 한 나중에 우리 내외가 자식들과 같이 살 일은 없다. 설사 한 사람이 먼저 가더라도 남은 사람은 혼자서 살아가지 구태여 자식들에게 가지는 않을 것이다. 우리 내외가 암묵적으로 동의하고 있는 우리의 노후다. 그러나 삶이란 게 어디 반드시 예측 가능한 것은 아니지 않은가.

어차피 10년이나 그보다 더 오랜 시간이 지난 뒤의 일이지만, 퇴직 후의 일상을 그려보는 것은 이래저래 심란한 구석이 있다. 자식들에게 부담을 주지 않을 것이라고 말하는 마음 한편에는 여전히 자식들과 같이하는 단란한 노후를 보내는 꿈이 도사리고 있는지도 모른다.

2013. 12. 13. 낮달

'이 풍진 세상에 > 길 위에서 ' 카테고리의 다른 글

| 이마트가 대형마트 아니라는 법원…기가 막힌다 (0) | 2020.12.15 |

|---|---|

| 드라마 <응답하라 1988>과 석유 ‘곤로’ 이야기 (0) | 2020.12.13 |

| ‘표현의 자유’ 2제(題) (0) | 2020.12.11 |

| 2008, 총독의 소리 (0) | 2020.12.10 |

| 그, 혹은 그들의 ‘공감(共感) 능력’ (0) | 2020.12.07 |

댓글