9m 단신 서라벌 ‘랜드마크’ 첨성대와 ‘신화’의 숲 계림(鷄林)

[서라벌 여행] ② 첨성대와 계림(鷄林) 2024.6.7.

*PC에서 ‘가로 이미지’는 클릭하면 큰 규격(1000×667픽셀)으로 볼 수 있음.

대릉원 앞, 확 트인 평지에 서 있는 첨성대(瞻星臺)에는 사람들의 발길이 끊이지 않는다. 울타리가 있어도 따로 입장료를 받지 않아서 그냥 산책하듯 둘러볼 수 있어서만은 아니다. 저 멀리 반월성을 등지고, 그 아래 계림(鷄林)의 숲과 어우러지는 고대 천문대 첨성대는 고작 9m의 단신이지만, 서라벌의 ‘랜드마크’ 가운데 하나라는 칭호가 넘치지 않기 때문이 아닌가 싶다.

서라벌의 ‘랜드마크’ 첨성대

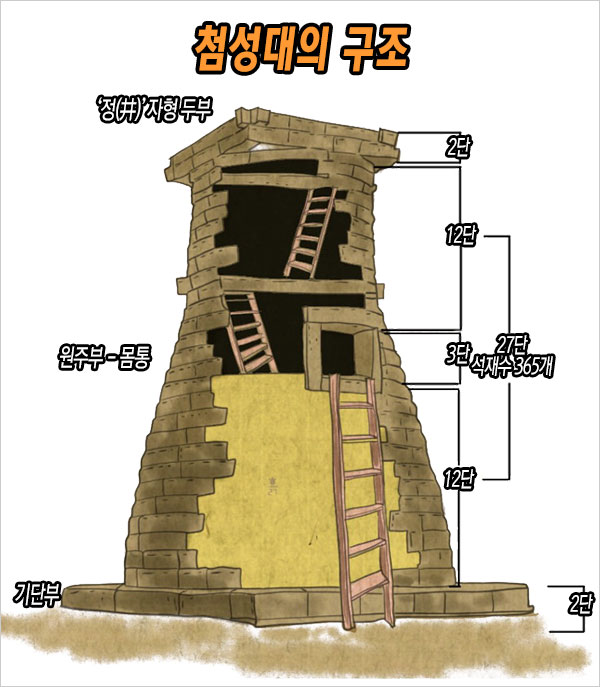

받침대 노릇을 하는 기단부 위에 술병 모양의 원통부를 올리고 맨 위에 ‘정(井)’ 자형의 정상부를 얹은 첨성대는 천체의 움직임을 관찰하던 신라시대의 천문 관측대라는 게 정설이다. <세종실록> ‘지리지(地理志)’에 “그 안이 통해 있어서 사람이 아래위로 오르내리며 천문을 관측한다”라고 하였는데, 바깥쪽에 사다리를 놓고 창을 통해 안으로 들어간 후 사다리를 이용해 꼭대기까지 올라가 하늘을 관찰했던 것으로 추정한다.

역사적으로 천문대는 고조선 시대의 천문 제단으로 알려진 강화도 마니산 참성단, 고구려의 천문대로 추정되는 평양성의 첨성대, 개성의 고려 첨성대, 조선시대 세종 때의 간의대(簡儀臺), 숙종 때의 관천대(觀天臺) 등이 있다. 이 가운데 신라의 첨성대는 현존하는 세계에서 가장 오래된 천문대다. 광복 이후에 첨성대가 제단·기념물·불교 관계 건축물 등의 여러 가지 이설이 제기되었는데, 관측 활동이 매일 이루어졌는지는 확실하지 않지만, 천문대라는 사실을 부정할 수는 없다.

첨성대는 <세종실록> 지리지는 선덕여왕 2년(633), <동국여지승람>과 <증보문헌비고>에는 선덕여왕 16년(647)에 세워진 것으로 서로 다르게 기록하고 있으나 <삼국유사> ‘기이(紀異)’에 “이 왕대(王代)에 돌을 다듬어서 첨성대를 쌓았다.”라고 기록되어 있어 신라 선덕여왕 때(재위 632∼647)에 세워진 것은 분명하다. 같은 책에서 ‘점성대(占星臺)’라는 기록도 있어 첨성대가 점성대로도 불린 것으로 보인다.

첨성대는 국가의 길흉을 점치는 점성술과 이어지는 천문관측 시설

고대 사회에서 천문학은 과학의 영역이면서 하늘의 움직임에 따라 농사 시기를 결정할 수 있다는 점에서 농업과, 관측 결과에 따라 국가의 길흉을 점치던 점성술(占星術)이 고대국가에서 중요시되었던 점으로 미루어 보면 정치와도 관련이 깊었다. 이러한 점에서 천문 관측에 대한 국가적 관심이 첨성대 건립의 배경이었을 것이다.

첨성대는 “신라 천문관측 활동의 중심”(우리역사넷)으로 어느 방향에서 보아도 똑같이 안정되고 우아한 모양이었다. 그래서 계절과 태양의 위치에 관계 없이 해그림자를 측정할 수 있어 시각과 절기를 확정하는 데 매우 유용했을 것으로 본다.

정상의 정사각형 틀(‘정’ 자형 두부)은 8방위를 거의 정확하게 가리켰다. 거의 정남으로 열린 창문은 사람이 사다리를 걸쳐놓고 오르내리는 데 쓰였다. 그러나 춘분과 추분에 태양이 남중(南中)할 때 이 창문을 통하여 태양 광선이 바로 대 안의 밑바닥까지 완전히 비칠 수 있었다.

그러니까 동지와 하지에는 창문 아랫부분에서 광선이 완전히 사라지게 되므로, 분점(分點, 춘분점과 추분점)과 지점(至點, 하지점과 동지점)을 아주 쉽게 알 수 있도록 설계된 것이다. 이처럼 첨성대는 매우 훌륭한 기능을 갖춘 고대 천문대였다.

매우 과학적으로 설계된 첨성대는 세계 최고의 천문대

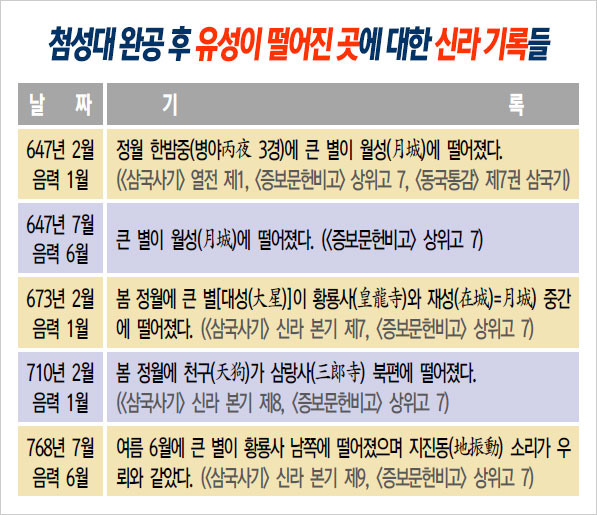

첨성대가 천문대였다는 더 직접적이고 확실한 증거는 첨성대가 만들어진 이후, 다섯 군데 유성이 떨어진 위치들을 서술하고 있는 <삼국사기>와 <삼국유사>, <증보문헌비고> 등에 실린 고대 천문관측 기록에 있다. 한국천문연구원 김봉규 박사의 분석과 주장이다.

김 박사는 이 기록에 나타난 유성을 관측할 수 있으려면 유성들이 떨어진 위치들이 둘러싼 원의 영역 안에서만 가능한데 첨성대가 그 영역 안에 있음이 결정적으로 증명된다고 밝혔다. 또 신라의 천문관측 기록 수는 첨성대가 만들어진 후 무려 10배 이상 급격히 증가했는데, 이는 신라가 첨성대로 체계적인 천문관측을 했다는 첫 번째 증거다. 첨성대가 이전에는 100년당 평균 7건의 기록을 남겼지만, 첨성대 건립 이후 신라가 멸망할 때까지는 100년당 평균 33건의 천문관측 기록을 남겼다는 것이다.

현존하는 근세 천문대 중 가장 오래된 것으로 공인된 것은 400여 년 전인 1637년에 세워진 덴마크의 코펜하겐천문대다. 국제적 공인을 받게 되면, 신라 선덕여왕(재위 632∼647년) 때 세운 것으로 추정되는 첨성대는 코펜하겐천문대보다 천 년을 더 거슬러 올라가는 되는 셈이다.

1,400년 가까운 세월에도 온전한 모습으로 남아 있는 첨성대의 축조 기술은 최근 규모 5.8의 경주 지진(2016)과 규모 5.4의 포항 지진(2017)을 거뜬히 견뎌 낸 것으로 입증된 바 있다. 첨성대는 1962년 국보로 지정되었고, 과거에는 소액의 입장료를 받았으나, 2014년부터 무료화하였다.

첨성대 들머리에 있는 ‘세계유산 경주역사유적지구’ 표석을 지나 첨성대로 가는 길은 비단벌레 전동차와 함께 오가는 사람들로 붐볐다. 비단벌레 전동차는 황남대총에서 발굴된 말안장 가리개 등에도 새겨진, 천연기념물 496호인 비단벌레를 형상화한 관광용 전기자동차다.

입구에서 상인이 연을 팔고 있었는데, 시원하게 불고 있는 바람을 타고 첨성대 주변 하늘에는 연이 점점이 떠 있었다. ‘멀리서도 잘 보이는 물체’라는 뜻으로 이해한다면 고작 9m 단신의 첨성대를 ‘랜드마크’라고 하는 건 과할지도 모른다. 그러나 이제 랜드마크는 굳이, 높이 솟은 건축물이나 조형물이 아니라도 널리 알려진 문화재나 광장, 공원, 분수대 같은 명소를 의미하기도 하니 천년 고도 서라벌 경주의 랜드마크라는 이름은 걸맞다.

꽤 널따란 평지에 둥근 목책 울타리 안에 호젓이 서 있는, 거뭇거뭇하면서도 누른빛을 띤 첨성대를 바라보고 있으면 무언가 마음에 차분히 가라앉는 듯한 느낌이 있다. 1400년의 연륜을 품은 돌 구조물인데도 위압적이지 않고 마치 어느 오래된 집의 돌담처럼 편안하게 느껴지는 게 첨성대의 미덕이다.

경주김씨의 시조 김알지 탄생 설화를 낳은 신성한 숲 계림

첨성대 앞에서 반월성으로 들어가는 길 오른쪽으로는 널따란 잔디밭에 인왕동 고분군이 펼쳐져 있다. 경주는 어디에 가든 높고 낮은 고분군이 적지 않다. 잘 관리된 잔디밭에 높다랗게 솟아오른 고분의 주인공은 누구일지를 생각하노라면, 경주가 도시 전체가 유적지라는 얘기에 고개를 끄덕일 수밖에 없다.

길을 따라 오른쪽에 펼쳐지는 오래된 숲이 계림이다. 신라의 김씨 왕조의 시조, 김알지의 탄생 설화가 깃든 숲으로 원래 성스러운 숲이란 뜻의 ‘시림(始林)’이었는데, 닭과 관련된 김알지의 탄생 설화 때문에 ‘닭이 우는 숲’이란 뜻의 계림으로 불린다.

신라 제4대 탈해왕 9년(65년), 왕은 한밤중에 금성(경주) 서쪽의 숲 시림에서 닭 우는 소리를 듣고 신하를 보내 살펴보게 했다. 숲에는 조그마한 금빛 궤짝이 나뭇가지에 달려 있고 총명하게 생긴 사내아이가 들어 있었으며, 흰 닭이 그 아래서 울고 있었다.

거두어 길렀는데, 금궤에서 나왔다고 하여 성을 김씨로, 이름은 ‘알지’(‘아이’라는 뜻)라 붙였다. 아이는 자라면서 총명하고 지략이 뛰어나서 탈해왕은 태자로 삼았으나 왕위를 사양하였다. 김알지의 6대손 미추에 이르러 왕이 되었다.

신화가 태어나는 공간인 시림은 수목 신앙과 연관되고, 흰 닭은 혁거세 신화의 흰 말과 같이 일종의 메신저 역할을 하는 존재다. 시림에서 알지의 탄생을 알리는 흰 닭 울음소리는 혁거세 신화에서 나정(蘿井) 옆 숲에서 흰 말이 울었다는 내용과 그 신화적 모티브가 거의 같다.

계림 주변의 계림로 200m 구간의 발굴에서 55기의 고분이 조사되었는데, 그중 제14호 고분만 보고되었고, 출토된 유물이 천여 점 이상이라고 한다. 계림 안에 있는 고분은 신라 17대 내물왕(356~402)의 능으로 알려져 있다. 내물왕은 김씨로는 두 번째 왕위에 올랐으며 이후로 김씨 세습이 이어졌다. 이 고분을 황남대총(98호분)으로 보는 견해도 있다고 한다.

계림 안 내물왕릉과 경주 김알지 탄생 기록비, 찬기파랑가 빗돌

계림은 신라 역사에서 신화가 탄생한 공간이지만, 숲 안에는 1803년(순조 3)에 세운 6각형 비각이 있고 주위에 흙과 돌로 쌓은 담을 두르고 출입문을 달았다. 비각 안에는 계림의 내력과 경주김씨 시조 김알지의 탄생 설화를 새긴 ‘경주 김알지 탄생 기록비’가 있다.

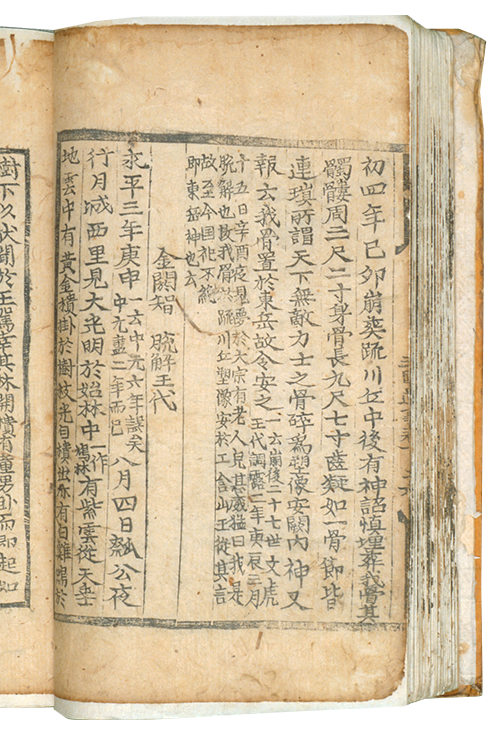

계림의 울창한 숲에는 향가(鄕歌) 중 문학성이 으뜸이라는 평가를 받는 ‘찬기파랑가(讚耆婆郞歌)’를 새긴 빗돌이 있다. ‘찬기파랑가’는 35대 경덕왕 때 승려 충담사가 냇가에서 화랑인 기파랑을 추모하여 기리는 10구체 향가다. 빗돌에는 향찰 전문이 새겨져 있다.

계림은 신화가 태어날 만큼 신성한 숲, 우람한 몸을 뒤틀고 있는 활엽수 거목이 곳곳에 울창했다. 느티나무, 팽나무, 참느릅나무, 회화나무, 왕버들 등 여러 수종이 의좋게 이웃한 이 천년의 숲은, 그러나 인적이 드물었다. 까마득한 시대의 신화는 빛이 바래고, 뒷사람들은 그냥 휴식을 위해 숲을 스쳐갈 뿐이다.

시간 때문에 숲 안으로 들지 못하고, 바깥에서 먼빛으로 바라보고 말았다. 돌아와서야 잠깐이라도 들어가서 숲을 만나지 못한 것을 뉘우쳐야 했다. 나는 늘 경주는 여러 날 묵으며 돌아보아야 한다고 믿지만, 한번도 그걸 실행하지 못했다. 언제쯤이면 그런 날을 마련할 수 있을까.

해가 뉘엿뉘엿 지고 있는 교촌마을을 우리는 천천히 돌아 나왔다. 최부잣집은 이미 문을 닫았고, 월정교도 먼빛으로 흘겨만 보았다. 우리는 저녁밥을 먹으러 근처의 밥집을 찾아 나섰다.

2024. 6. 13. 낮달

[서라벌 여행] ① 동궁(東宮)과 월지(月池)

[서라벌 여행] ③ 사적 경주 대릉원(大陵園)과 ‘고분 공원’