예민한 기사에 몰리는 독자의 클릭

<오마이뉴스>에 블로그를 열고 기사를 쓰기 시작한 지 옹근 3년이 지났다. 그동안 드문드문 쓴 기사가 90편이 넘었고, 블로그에 올린 글은 모두 700편을 웃돈다. 이런저런 교류를 이어가고 있는 이웃들도 꽤 되고 가물에 콩 나듯 하지만 가끔 <오마이뉴스>의 원고 청탁을 받기도 하니 시쳇말로 ‘자리를 잡았다’라고도 할 수 있겠다.

요즘은 한결 나아졌지만 뭔가 쫓기듯 글을 쓰게 되는 것은 블로거들이라면 누구나 경험했음 직하다. 시간이 지나면서 처음의 긴장감은 좀 느슨해지고 이래저래 게으름을 피우면서 글도 탄력을 잃고 느슨해졌다. 처음에는 신명으로 하던 ‘기사 쓰기’에 심드렁해진 것도 같은 이유에서다.

뭐 그렇고 그런 이야기를 중언부언하는 글을 굳이 기사의 형식으로 내놓아야 하는가 하는 회의를 쉽게 가누기 어려웠다. 그러다 보니 기사는 뜸해졌고(3년 동안 기사 백 편을 채우지 못한 이유다.) 만만한 블로그에다 편하게 글을 올리는데 익숙해진 것이다. 기사 쓰기가 다소 ‘공적인 글쓰기’라고 한다면 블로그 글쓰기는 ‘사적이고 개인적’인 것이라 보았기 때문이다.

조회 수 26만의 ‘기록’, <오마이뉴스>의 힘

참 오랜만이다. 4월 마지막 날에 1991년 안동대에서 분신한 김영균 열사 관련 기사를 썼다. 때가 맞춤했는지 이 기사는 머리기사로 실렸다. <오마이뉴스>에서는 시민기자들이 자기가 쓴 기사의 조회 수를 확인할 수 있다. 이틀에 걸쳐 본 면에 걸렸던 이 기사의 조회 수는 26만이 넘었다. 100만에 가까운 조회 수를 기록하는 기사에는 비길 바가 아니지만 내 기사로는 ‘기록’이다.

글쎄, 26만이 모두 기사를 읽은 것은 아니겠지만 안동 인구가 16만 남짓이니 내 기사는 단숨에 안동 인구를 넘은 셈이다. 조회 수가 늘 그 정도냐는 주변 지인들에게 나는 대충 그런 얘기를 했다. 논쟁적 주제나 진보적 의제에 대해서는 <오마이뉴스>는 늘 ‘뜨겁다’고.

내가 <오마이뉴스>에 쓴 기사 중에 조회 수 10만을 넘긴 기사는 딱 두 편이다. 어저께의 기사와 2009년 11월에 쓴 “토플 만점 여중생 반대편엔 루저가 우글”이라는 기사가 그것이다. ‘특수 사례를 보편적 사례로 포장하는 언론보도’라는 부제에서 드러나듯 그 기사는 어떤 서울의 국제중 학생이 토플 만점을 받았다는 뉴스의 속내를 들여다본 것이었다.

눈치챘겠지만 <오마이뉴스>에서는 어저께의 기사처럼 ‘진보적 의제’를 다루거나 ‘토플’ 기사처럼 계급 대립을 다룬 기사는 논쟁의 한복판으로 몰리면서 숱한 <오마이뉴스> 팬들의 지지로 들끓는다. 나는 인터넷 언론으로서 그것이 <오마이뉴스>가 10여 년 동안 이루어낸 고유한 ‘정체성’이며 ‘캐릭터’라고 생각한다.

다소 성급하거나 다혈질로 불타오르는 폐단쯤이야 얼마든지 접어줄 수 있지 않은가. 나는 <오마이뉴스>의 독자들이 모두 ‘정의롭다’라고 보지는 않는다. 그러나 적어도 <오마이뉴스> 독자들은 충분히 개혁적이고 충분히 ‘진보적’인 시민이라는 걸 믿어 의심치 않는다.

진보적 의제에 예민하게 반응하는 ‘진보’ 독자들

<오마이뉴스>의 독자들은 ‘민주주의’와 ‘자유’를, ‘정의’와 ‘역사의 진보’를 믿는 사람들이다. 개중엔 그런 믿음과 열정이 넘치는 경우도 없잖아 있지만, 그것은 그들이 가진 순정과 열정의 결과일 뿐이지 도덕적 비난의 대상이 되지는 않는다.

‘김영균 열사’ 기사에는 모두 54개의 댓글이 붙었는데 꼼꼼히 확인해 보지는 않았지만, 논리도 없이 비난 일색의 악성 댓글이 대부분이다. <오마이뉴스>의 독자들은 현명해서 그런 악플 따위는 간단히 무시해 버린다. 기본적으로 이런 악성 댓글은 최소한의 예의도 논리도 갖추지 못한 수준 이하의 반응이기 때문이다.

‘기사 점수’도 1500점이 넘었지만, 기사에 반대표를 던진 이들 덕분에 1400점의 코앞에서 주저앉았다. <오마이뉴스>의 기사를 읽어보면 확인하게 되겠지만, 기사에다 점수를 주는 것은 누구나 선뜻 할 수 있는 일이 아니다. 그건 최소한 기사에 대한 전폭적 동의이며 동시에 ‘동일한 입장’의 표현으로 의제에 대한 독자의 적극적 참여라고 할 수 있다.

대신 어떤 독자들은 내게 쪽지를 보내주기도 한다. 쪽지에는 동의도 있고 동의할 수 없다는 자기 의견을 표명하는 것이 일반적이다. 이번 기사에도 각각 1개씩의 쪽지가 날아왔다. 아주 짤막한 내용의, 누구인지 알 수 없는 독자의 쪽지는 얼치기 기자를 아주 따뜻하게 위무해 주는 것이었다.

“잊혀진 한 젊은이의 죽음에 대한 기억을 되살려 주었습니다.

한 사람의 존재론적 결단에 대해 많은 사람이 무심했다는 것도,

슬픔과 갈등을 거쳐 아들을 이해한 아버님의 말씀도

너무나 안타깝고 저립니다.

고맙습니다.”

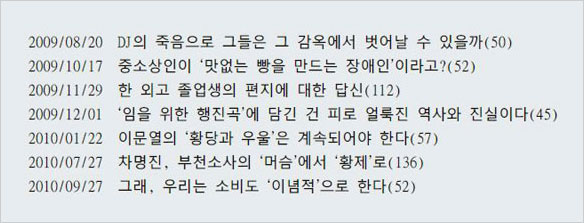

기사가 아닌 블로그에 올린 글이 <오마이뉴스>의 메인 면에 오르는 경우도 종종 있다. 그런 글 가운데서도 역시 뜨거운 주제는 앞서 본 ‘진보’와 관련된 의제들이다. 이런 글들은 대체로 50개 이상의 댓글이 달렸다. 그중 가장 뜨거웠던 것은 ‘한 외고 졸업생의 편지에 대한 답신’인데 이 글에 달린 댓글만 100개가 넘었다.

여기에 달리는 댓글 가운데 7, 80%는 내 의견을 지지하거나 우호적인 내용이고 나머지가 좀 황당한 논리의 반대 의견 또는 악성 댓글이다. 재미있는 것은 나는 여기서 이런 반대 논리에 전혀 대응하지 않았다. 아니 할 필요가 없었다. 왜냐하면 압도적인 숫자의 우호적 지지자들이 이들을 적극적으로 방어하고 퇴출해 주기 때문이다. 나는 가만히 있어도 뜨거운 마음의 적극적인 독자들이 댓글 전쟁을 대신 수행해 주는 것이다.

<오마이뉴스> 블로그(‘오블’)로 오기 전에 잠깐 ‘다음(daum)’에서 얼마간 블로그를 열고 있었던 때가 있었다. 그런데 거기서는 좀 진보적인 의제에 관한 의견을 올리고 나면 공연히 등허리가 선득해지는 느낌이 있었다. 멀쩡하게 잘 오던 이웃들도 발길이 뚝 끊기는가 하면 한동안 파리를 날리기도 할 만큼.

실제로는 그건 느낌이거나 내가 가진 자격지심일 수도 있다. 그러나 거기는 엄청난 숫자의, 각양각색의 블로거들이 노니는 곳이니 어찌 오블의 그것과 비길 수 있겠는가 말이다. 그러나 오블로 옮기면서 그런 느낌은 개운하게 사라졌다.

기사를 통해 나누는 시민의 ‘공감과 연대’

노는 물이 달라서인지 오블에는 이른바 ‘악플러’들도 별로 맥을 못 춘다. 그런 댓글이 달려도 나는 일일이 상대하지 않고 아예 무시하거나 삭제하는 방식으로 대응해 버린다. 어차피 각을 세우고 달려드는 사람과의 대화는 결국 평행선일 뿐이지 토론이 유지되지도, 합의가 도출되지도 않기 때문이다.

많지 않은 이웃들도 기본적으로 역사와 진보에 대한 관점을 공유하고 있어서 이런저런 대화도 막힘이나 걸림이 없다. 몇몇 부지런한 오블의 이웃들이 서둘러 주선하는 번개 모임이나 ‘오지랖’ 등의 모임도 결국 이러한 오블 특유의 유대감과 친화력에 힘입은 것으로 볼 수 있겠다.

오늘도 <오마이뉴스>는 뜨겁다. 그 ‘뜨거움’은 민주주의와 자유, 정의와 역사의 진보를 나누는 시민들의 연대와 공감 속에서 우리 사회의 지향점과 공동선을 모색해 가는 과정이기도 하다. 비록 가끔이긴 하지만 그 연대의 한편에 설 수 있다는 것만으로, 내가 누리는 즐거움과 기쁨도 새록새록 자라고 있다.

2011. 5. 3. 낮달

'이 풍진 세상에 > 미디어 리포트' 카테고리의 다른 글

| ‘독야청청(獨也靑靑)’ 엠비시(MBC) (2) | 2021.06.27 |

|---|---|

| 조중동 들여다보기 (2) | 2021.06.10 |

| 스타, 팬, 그리고 ‘한겨레 의견광고’ (0) | 2021.04.29 |

| 한국 ‘언론자유지수’, 20계단을 뛰어올랐다 (0) | 2021.04.26 |

| <한국방송(KBS)> 뉴스로는 ‘모래’를 찾을 수 없다 (0) | 2021.04.04 |

댓글